भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक

आओ-इन पर विचार करें (Page 21)

प्रश्न 1: विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता दिखाते हुए उपर्युक्त सारणी को भरें।

उत्तर:

तालिका 2.1 आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण

| उदाहरण | यह क्या प्रदर्शित करता है? |

|---|---|

| यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इंकार कर दें। | यह दिखाता है कि द्वितीयक क्षेत्रक (चीनी मिल) प्राथमिक क्षेत्रक (गन्ना उत्पादन) पर निर्भर है। |

| यदि कम्पनियाँ भारतीय बाज़ार से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करती हैं। | यह प्राथमिक क्षेत्रक (कपास की खेती) की द्वितीयक क्षेत्रक (कपड़ा उद्योग) पर निर्भरता को दर्शाता है; आयात से कपास की खेती कम लाभकारी हो सकती है। |

| किसान ट्रैक्टर, पम्पसेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक खरीदते हैं। | यह प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि) की द्वितीयक क्षेत्रक (उद्योग जो ये सामान बनाते हैं) पर निर्भरता को दर्शाता है। |

| यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियाँ, दूध आदि ले जाने से इंकार कर दिया। | यह तृतीयक क्षेत्रक (परिवहन) की प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि उत्पाद) और द्वितीयक क्षेत्रक (बाजार) पर निर्भरता को दर्शाता है। |

प्रश्न 2: पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के अंतर की व्याख्या करें।

उत्तर:

प्राथमिक क्षेत्रक: यह प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित होता है।

उदाहरण: चाय की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन।

द्वितीयक क्षेत्रक: इसमें प्राकृतिक उत्पादों को संसाधित कर नई वस्तुएँ बनाई जाती हैं।

उदाहरण: कपड़ा उद्योग, चीनी मिल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।

तृतीयक क्षेत्रक: यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों को सेवाएँ प्रदान करता है।

उदाहरण: बैंकिंग, परिवहन, डाक, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य।

प्रश्न 3: निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में विभाजित करें:

उत्तर:

- प्राथमिक क्षेत्रक: मधुमक्खी पालक, फूल की खेती करने वाला, मछुआरा, माली।

- द्वितीयक क्षेत्रक: दर्जी, कुम्हार, टोकरी बुनकर, दियासलाई कारखाना में श्रमिक।

- तृतीयक क्षेत्रक: पुजारी, कूरियर पहुँचाने वाला, अंतरिक्ष यात्री, दूध विक्रेता, महाजन, कॉल सेंटर का कर्मचारी।

प्रश्न 4: विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी क्या है? क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उपयुक्त है? चर्चा करें।

उत्तर:

विभाजन की कसौटी: विद्यालयों में छात्रों को उनकी आयु और शैक्षिक स्तर के आधार पर प्राथमिक (कक्षा 1-5), द्वितीयक (कक्षा 6-10), और वरिष्ठ (कक्षा 11-12) वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन उनकी सीखने की क्षमता और पाठ्यक्रम की जटिलता के अनुसार किया जाता है।

क्या यह विभाजन उपयुक्त है?: हाँ, यह विभाजन उपयुक्त है क्योंकि यह छात्रों की आयु और बौद्धिक स्तर के अनुसार शिक्षा को व्यवस्थित करता है। प्राथमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा दी जाती है, द्वितीयक स्तर पर विषयों की गहराई बढ़ती है, और वरिष्ठ स्तर पर विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में यह कठोर हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति अलग हो सकती है। लचीलेपन की आवश्यकता हो सकती है ताकि विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को समायोजित किया जा सके।

आओ-इन पर विचार करें (Page 23)

प्रश्न 1: विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है?

उत्तर: विकसित देशों का इतिहास दर्शाता है कि प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि) सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें अधिकांश लोग रोजगार प्राप्त करते थे। समय के साथ, विनिर्माण की नई प्रणालियों के कारण द्वितीयक क्षेत्रक (औद्योगिक) का महत्व बढ़ा, और लोग खेतों से कारखानों में काम करने लगे। पिछले 100 वर्षों में, तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्रक) का महत्व बढ़ा, और कुल उत्पादन व रोजगार में इसका योगदान सबसे अधिक हो गया। यह बदलाव विकसित देशों में एक सामान्य लक्षण है।

प्रश्न 2: अव्यवस्थित वाक्यांश से स. घ. उ. गणना हेतु महत्त्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित एवं सही करें।

उत्तर: सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की गणना के लिए हम उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की संख्याओं को नहीं जोड़ते, बल्कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग करते हैं। यह गणना किसी विशेष वर्ष में की जाती है, न कि पिछले पाँच वर्षों की। मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना नहीं की जाती, क्योंकि उनका मूल्य अंतिम वस्तुओं में पहले से ही शामिल होता है, जिससे दोहरी गणना से बचा जा सकता है।

प्रश्न 3: अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि आप मूल्य की विधि का उपयोग करके प्रत्येक चरण में जोड़े गए वस्तु या सेव के मूल्य की गणना कैसे करेंगे।

उत्तर: मूल्य की विधि से स.घ.उ. की गणना के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 10,000 किग्रा गेहूँ ₹20 प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है, तो इसका मूल्य ₹2,00,000 होगा। इसी तरह, 5,000 नारियल ₹15 प्रति नारियल की दर से बेचे जाते हैं, तो उनका मूल्य ₹75,000 होगा। मध्यवर्ती वस्तुओं (जैसे गेहूँ से बना आटा) की गणना नहीं की जाती, क्योंकि उनका मूल्य अंतिम वस्तु (जैसे बिस्कुट, ₹80 में 4 पैकेट) में शामिल होता है। प्रत्येक क्षेत्रक (प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक) के अंतिम उत्पादों के मूल्य को जोड़कर स.घ.उ. प्राप्त किया जाता है। यह कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से किया जाता है। चर्चा में शिक्षक के साथ यह बिंदु उठाया जा सकता है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को गणना से बाहर रखकर दोहरी गणना से कैसे बचा जाता है।

आओ-इन पर विचार करें (Page 24)

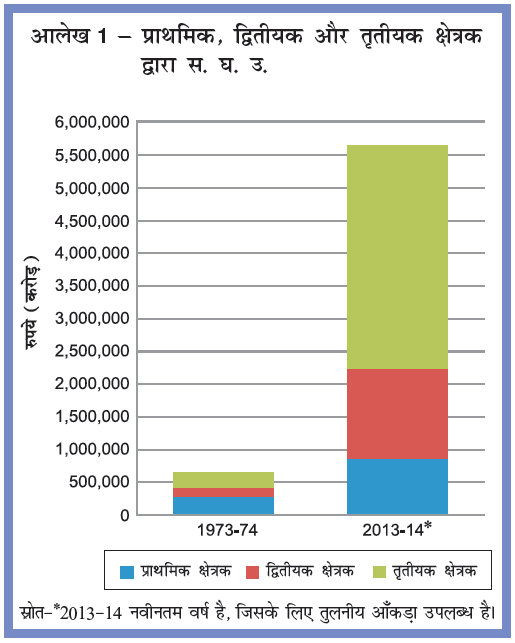

प्रश्न 1. 1973–74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था?

उत्तर: वर्ष 1973–74 में प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ) सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था।

प्रश्न 2. 2013–14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था?

उत्तर: वर्ष 2013–14 में तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्र) सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था।

प्रश्न 3. क्या आप बता सकते हैं कि तीस वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक वृद्धि हुई?

उत्तर: तीस वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक में हुई है।

इस क्षेत्रक में उत्पादन की मात्रा और योगदान दोनों ही तेजी से बढ़े हैं।

प्रश्न 4. 2013–14 में भारत का जी. डी. पी. क्या है?

उत्तर: आलेख के अनुसार, वर्ष 2013–14 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग ₹55,00,000 करोड़ (पाँच लाख पचास हजार करोड़ रुपये) था।

आओ-इन पर विचार करें (Page 27)

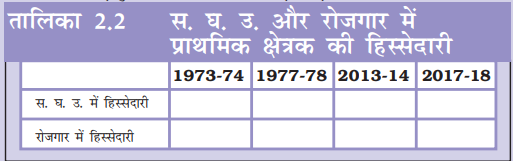

प्रश्न 1. आलेख 2 और 3 में दिए गए आँकड़े का प्रयोग कर सारणी की पूर्ति करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि आँकड़े कुछ वर्षों के नहीं हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। 40 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रक में आप क्या परिवर्तन देखते हैं?

उत्तर :

| वर्ष | स. घ. उ. में हिस्सेदारी | रोजगार में हिस्सेदारी |

|---|---|---|

| 1973-74 | लगभग 45% | लगभग 71% |

| 1977-78 | लगभग 40% | लगभग 71% |

| 2013-14 | लगभग 18% | लगभग 49% |

| 2017-18 | लगभग 16% | लगभग 44% |

40 वर्षों में परिवर्तन:

प्राथमिक क्षेत्रक की सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) में हिस्सेदारी में भारी कमी आई है।

कृषि में रोजगार करने वालों की संख्या भी घटी है, परंतु अब भी यह सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है।

उद्योग और सेवा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है, लेकिन रोजगार का स्थानांतरण धीमा रहा है।

प्रश्न 2.सही उत्तर का चयन करें –

अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग —

(अ) काम करना नहीं चाहते हैं।

(ब) सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं।

(स) अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं।

(द) उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

उत्तर: (स) अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं।

व्याख्या: अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति कार्य तो करता है, पर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। जैसे — कृषि में बहुत से लोग एक ही छोटे खेत पर काम करते हैं जबकि वहाँ कम लोगों की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 3: विकसित देशों में देखे गए लक्षण की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना करें और वैषम्य बतायें। भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे, जो नहीं हुए?

उत्तर: विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीयक और फिर तृतीयक क्षेत्रक की ओर क्रमिक बदलाव हुआ, जहाँ तृतीयक क्षेत्रक ने उत्पादन और रोजगार में प्रमुखता हासिल की। भारत में भी 1973-74 से 2013-14 के बीच तृतीयक क्षेत्रक का योगदान बढ़ा है और यह सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक बन गया, जो विकसित देशों के लक्षणों से मेल खाता है।

- वैषम्य: हालाँकि, भारत में प्राथमिक क्षेत्रक में अभी भी अधिकांश रोजगार है, जबकि विकसित देशों में यह बहुत कम हो गया। द्वितीयक क्षेत्रक में रोजगार सृजन भारत में अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ा।

- वांछित परिवर्तन जो नहीं हुए: यह वांछित था कि द्वितीयक क्षेत्रक (औद्योगिक) में रोजगार के अवसर बढ़ें और प्राथमिक क्षेत्रक से श्रमिकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे अल्प बेरोजगारी और असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की संख्या बढ़ी।

प्रश्न 4: हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए?

उत्तर: हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में विचार करना चाहिए क्योंकि यह उत्पादकता को कम करती है और अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा डालती है। प्राथमिक क्षेत्रक में, जहाँ अधिक श्रमिक अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते, इससे संसाधनों का अपव्यय होता है। इसके निराकरण के लिए सरकार को द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिल सके और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

आओ-इन पर विचार करें (Page 29)

प्रश्न 1. आपके विचार से म. गाँ. रा. ग्रा. रो. गा. अ. (MGNREGA) को ‘काम का अधिकार’ क्यों कहा गया है?

उत्तर :महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को ‘काम का अधिकार’ इसलिए कहा गया है क्योंकि –

- यह कानून हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है।

- यदि सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती, तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है।

- इस अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।इसलिए इसे ‘काम का अधिकार’ कहा जाता है।

प्रश्न 2. कल्पना कीजिए कि आप ग्राम के प्रधान हैं और उस हैसियत से कुछ ऐसे क्रियाकलापों का सुझाव दीजिए जिसे आप मानते हैं कि उससे लोगों की आय में वृद्धि होगी और उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

उत्तर :यदि मैं ग्राम का प्रधान होता, तो मैं निम्नलिखित कार्य इस अधिनियम में शामिल करता –

- कुओं और नहरों का निर्माण – ताकि सिंचाई की सुविधा बढ़े और खेती में उत्पादन बढ़े।

- ग्रामीण सड़कों का निर्माण – जिससे किसान अपने उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुँचा सकें।

- ग्राम में वृक्षारोपण और तालाबों की खुदाई – ताकि पर्यावरण सुधरे और जल-संरक्षण हो।

- भण्डारण गृह एवं शीतगृह – जिससे फसलें सुरक्षित रहें और किसानों को उचित मूल्य मिले।इन कार्यों से गाँव में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आय में वृद्धि भी होगी।

प्रश्न 3. यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी?

उत्तर :

- सिंचाई की सुविधा से किसान एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगा सकेंगे।

- इससे खेती में काम के अवसर बढ़ेंगे, यानी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

- विपणन सुविधाओं से किसान अपने उत्पाद उचित मूल्य पर बेच सकेंगे।

- परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और गाँव की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

प्रश्न 4. शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है?

उत्तर :

- शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों और सेवा क्षेत्र (जैसे मरम्मत, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी) को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाया जा सकता है।

- पर्यटन, व्यापार और निर्माण कार्यों में नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार कर अधिक शिक्षकों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को काम मिल सकता है।

- सरकार को नए व्यवसायों और उद्यमों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि अधिक लोग नियोजित हों।

आओ-इन पर विचार करें (Page 31)

प्रश्न 1: निम्नलिखित उदाहरणों को देखें। इनमें से कौन असंगठित क्षेत्रक की गतिविधियाँ हैं?

- विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक

- बाजार में अपनी पीठ पर सीमेन्ट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक

- अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान

- अस्पताल में मरीज का इलाज करता एक डॉक्टर

- एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक

- एक बड़े कारखाने में काम करने जाता एक कारखाना श्रमिक

- अपने घर में काम करता एक करघा बुनकर

उत्तर: असंगठित क्षेत्रक की गतिविधियाँ हैं:

बाजार में अपनी पीठ पर सीमेन्ट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक (क्योंकि यह अनौपचारिक और असुरक्षित काम है)।

एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक (क्योंकि यह नियमित रोजगार सुरक्षा के बिना है)।

अपने घर में काम करता एक करघा बुनकर (क्योंकि यह छोटे पैमाने पर और असंगठित ढंग से किया जाता है)।

प्रश्न 2: संगठित क्षेत्रक में नियमित काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें। सभी पहलुओं पर उनकी कार्य-स्थितियों की तुलना करें।

उत्तर:

- संगठित क्षेत्रक का व्यक्ति (उदाहरण: एक बड़े कारखाने में काम करने वाला कारखाना श्रमिक): इस व्यक्ति को नियमित वेतन, स्वास्थ्य बीमा, छुट्टियाँ, और पेंशन जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। कार्य-स्थिति सुरक्षित होती है, और सरकार द्वारा पंजीकृत होने के कारण उसे रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है।

- असंगठित क्षेत्रक का व्यक्ति (उदाहरण: एक ठेकेदार के अधीन काम करने वाला दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक): इस व्यक्ति को अनियमित वेतन, कोई स्वास्थ्य बीमा या पेंशन नहीं मिलती। कार्य-स्थिति असुरक्षित होती है, और उसे रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती।

- तुलना: संगठित क्षेत्रक में काम करने वाला व्यक्ति नियमित आय और सुरक्षा का लाभ उठाता है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाला व्यक्ति कम वेतन और असुरक्षा का सामना करता है। दस्तावेज़ के अनुसार, असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो संगठित क्षेत्रक में स्वतः उपलब्ध होती है।

प्रश्न 3: असंगठित और संगठित क्षेत्रक के बीच आप विभेद कैसे करेंगे? अपने शब्दों में व्याख्या करें।

उत्तर: असंगठित और संगठित क्षेत्रक के बीच मुख्य अंतर रोजगार की शर्तों और सुरक्षा में है। संगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोग सरकार द्वारा पंजीकृत संस्थानों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित वेतन, स्वास्थ्य बीमा, छुट्टियाँ, और रोजगार सुरक्षा मिलती है, जैसे कि एक कारखाने में काम करने वाला श्रमिक। दूसरी ओर, असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोग छोटे उद्यमों या अनौपचारिक ढंग से काम करते हैं, जहाँ उन्हें कोई नियमित आय या सुरक्षा नहीं मिलती, जैसे कि दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक या घर में काम करने वाला करघा बुनकर। दस्तावेज़ में उल्लेख है कि असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की संख्या अधिक है और उनके संरक्षण की जरूरत है, जबकि संगठित क्षेत्रक में यह स्वचालित रूप से उपलब्ध होता है।

अभ्यास

1. कोष्ठक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि ————-(हुई है/नहीं हुई है)

(ख) ————–क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। (तृतीयक/कृषि)

(ग) ————–क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। (संगठित/असंगठित)

(घ) भारत में —————अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। (बड़े/छोटे)

(ङ) कपास एक —————- उत्पाद है और कपड़ा एक ————— उत्पाद है। (प्राकृतिक/विनिर्मित)

(च) प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियाँ —————–हैं। (स्वतंत्र/परस्पर निर्भर)

उत्तर:

(क) नहीं हुई है

(ख) तृतीयक

(ग) संगठित

(घ) बड़े

(ङ) प्राकृतिक, विनिर्मित

(च) परस्पर निर्भर

2. सही उत्तर का चयन करें-

प्रश्न 1. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं:

(क) रोजगार की शर्तों

(ख) आर्थिक गतिविधि के स्वभाव

(ग) उद्यमों के स्वामित्व

(घ) उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या

उत्तर: (ग) उद्यमों के स्वामित्व

प्रश्न 2. एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन ……………….. क्षेत्रक की गतिविधि है —

(क) प्राथमिक

(ख) द्वितीयक

(ग) तृतीयक

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी

उत्तर: (क) प्राथमिक

प्रश्न 3. किसी वर्ष में उत्पादित……………..कुल मूल्य को स. घ. उ. कहते हैं।

(क) सभी वस्तुओं और सेवाओं

(ख) सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं

(ग) सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं

(घ) सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं

उत्तर: (ख) सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं

प्रश्न 4. स.घ.उ. के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी…………प्रतिशत है?

(क) 20 से 30

(ख) 30 से 40

(ग) 50 से 60

(घ) 60 से 70

उत्तर: (घ) 60 से 70

3. निम्नलिखित का मेल कीजिए-

उत्तर:

| कृषि क्षेत्रक की समस्याएँ | कुछ संभावित उपाय |

|---|---|

| 1. असिंचित भूमि | (द) सरकार द्वारा नहरों का निर्माण |

| 2. फसलों का कम मूल्य | (ब) सहकारी विपणन समितियाँ |

| 3. कर्ज भार | (य) कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना |

| 4. मंदी काल में रोजगार का अभाव | (अ) कृषि आधारित मिलों की स्थापना |

| 5. कटाई के तुरन्त बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की विवशता | (स) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली |

प्रश्न 4: विषम की पहचान करें और बताइए क्यों?

(क) पर्यटन-निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार

विषम: कुम्हार

क्यों: कुम्हार द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधि से संबंधित है (मिट्टी से बर्तन बनाना), जबकि अन्य (पर्यटन-निर्देशक, धोबी, दर्जी) तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्र) की गतिविधियाँ हैं।

(ख) शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील

विषम: सब्जी विक्रेता

क्यों: सब्जी विक्रेता तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधि है (विक्रय सेवा), जबकि अन्य (शिक्षक, डॉक्टर, वकील) पेशेवर सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो तृतीयक क्षेत्रक के विशेष प्रकार से संबंधित हैं।

(ग) डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल

विषम: मोची

क्यों: मोची असंगठित क्षेत्रक की गतिविधि है (छोटे पैमाने पर जूते बनाना या मरम्मत करना), जबकि अन्य (डाकिया, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल) संगठित क्षेत्रक में काम करते हैं और सरकारी नौकरी से संबंधित हैं।

(घ) एम.टी.एन.एल., भारतीय रेल, एयर इण्डिया, जेट एयरवेज, ऑल इण्डिया रेडियो

विषम: जेट एयरवेज

क्यों: जेट एयरवेज निजी क्षेत्रक की गतिविधि है, जबकि अन्य (एम.टी.एन.एल., भारतीय रेल, एयर इण्डिया, ऑल इण्डिया रेडियो) सार्वजनिक क्षेत्रक की गतिविधियाँ हैं।

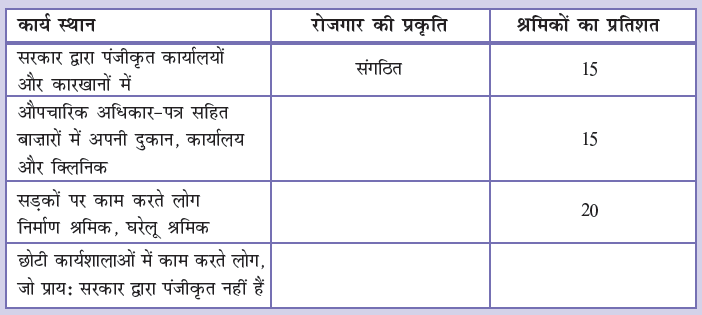

प्रश्न 5: एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करके निम्न आँकड़े जुटाए। तालिका को पूरा कीजिए। इस शहर में असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है?

उत्तर:

| कार्य स्थान | रोजगार की प्रकृति | श्रमिकों का प्रतिशत |

|---|---|---|

| सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में | संगठित | 15 |

| औपचारिक अधिकार-पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक | संगठित | 15 |

| सड़कों पर काम करते लोग (निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक) | असंगठित | 20 |

| छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग, जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं | असंगठित | 50 |

(गणना: कुल 100% में से संगठित = 15% + 15% = 30%, शेष असंगठित = 100% – 30% = 70%, जिसमें सड़कों पर 20% और बाकी 50% छोटी कार्यशालाओं में।)

इस शहर में असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है?

उत्तर: इस शहर में असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की प्रतिशतता 70% है। (गणना: सड़कों पर 20% + छोटी कार्यशालाओं में 50% = 70%)।

प्रश्न 6: क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे?

उत्तर: हाँ, आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन उपयोगी है। यह विभाजन अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है क्योंकि इससे गतिविधियों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है (जैसे कृषि, जहां कपास की खेती वर्षा और सूर्य प्रकाश पर निर्भर है), द्वितीयक क्षेत्रक प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्मित वस्तुओं में बदलता है (जैसे कपास से कपड़ा बनाना), और तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों के विकास में मदद करता है (जैसे परिवहन सेवाएँ)। यह वर्गीकरण क्षेत्रकों की बदलती भूमिका, जैसे सेवा क्षेत्रक की तीव्र वृद्धि, को समझने में मदद करता है और आर्थिक गतिविधियों की परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करता है।

प्रश्न 7: इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्रक को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) पर ही क्यों केन्द्रित करना चाहिए? क्या अन्य वाद-पदों का परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें।

उत्तर: इस अध्याय में प्रत्येक क्षेत्रक को रोजगार और स.घ.उ. पर केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। स.घ.उ. किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग है, जो क्षेत्रकों की भूमिका को मापता है, जैसे तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी 50 से 60 प्रतिशत होना। रोजगार से क्षेत्रकों में श्रमिकों की संख्या और बेरोजगारी जैसी समस्याएँ समझी जा सकती हैं। अन्य वाद-पदों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे क्षेत्रकों की बदलती भूमिका, बेरोजगारी का निराकरण, या असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का संरक्षण। चर्चा में यह जोड़ा जा सकता है कि इनसे अर्थव्यवस्था के घटकों का विस्तृत अध्ययन संभव है, लेकिन स.घ.उ. और रोजगार मूलभूत हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय आय और रोजगार से जुड़े हैं।

प्रश्न 8: जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं? अपने चयन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: जीविका के लिए काम करने वाले वयस्कों की सूची: दुकान के मालिक, अनियत श्रमिक, सब्जी विक्रेता, कार्यशाला मैकेनिक, घरेलू नौकर, पर्यटन-निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, मछुआरा, माली, मधुमक्खी पालक, फूल की खेती करने वाला, दूध विक्रेता, महाजन, कॉल सेंटर का कर्मचारी, कूरियर पहुँचाने वाला, दियासलाई कारखाना में श्रमिक, अंतरिक्ष यात्री, पुजारी, टोकरी बुनकर।

इन्हें वर्गीकृत करने का तरीका: प्राथमिक (कृषि से संबंधित जैसे सब्जी विक्रेता, मछुआरा), द्वितीयक (विनिर्माण जैसे दर्जी, कुम्हार), तृतीयक (सेवाएँ जैसे शिक्षक, डॉक्टर); संगठित (सरकारी जैसे सैनिक, पुलिस) या असंगठित (अनियत श्रमिक जैसे धोबी, मोची); सार्वजनिक (एम.टी.एन.एल., भारतीय रेल) या निजी (जेट एयरवेज)। व्याख्या: यह चयन दस्तावेज़ में दिए गए मानदंडों पर आधारित है, जो आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए उपयोगी है और छात्रों को उनके आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्रश्न 9: तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? सोदाहरण व्याख्या कीजिए।

उत्तर: तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है क्योंकि यह वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि सेवाओं का सृजन करता है और अन्य क्षेत्रकों के विकास में मदद पहुँचाता है। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक उत्पाद उत्पन्न करता है (जैसे कपास की खेती), द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्मित वस्तुएँ बनाता है (जैसे कपास से कपड़ा), जबकि तृतीयक क्षेत्रक सेवाएँ प्रदान करता है (जैसे परिवहन, जो उत्पादों को बाजार तक पहुँचाता है)। उदाहरण: एक ट्रांसपोर्टर सब्जियाँ ले जाने में मदद करता है, जो प्राथमिक क्षेत्रक का उत्पाद है, लेकिन स्वयं कोई वस्तु नहीं बनाता। यह क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों पर निर्भर है और उनकी संवृद्धि में सहायक है।

प्रश्न 10: प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए।

उत्तर: प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ लोग काम करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता और वे अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। इससे उत्पादकता प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्र से उदाहरण: एक खेत में यदि 5 लोग काम करते हैं और कार्य 3 लोग ही कर सकते हैं, तो अतिरिक्त 2 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, क्योंकि उनका योगदान शून्य है। शहरी क्षेत्र से उदाहरण: एक छोटी दुकान में यदि 4 लोग काम करते हैं और कार्य 2 लोग ही संभाल सकते हैं, तो अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। यह समस्या क्षेत्रकों की बदलती भूमिका से जुड़ी है, जैसे कृषि के घटते महत्व से।

प्रश्न 11. खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए।

उत्तर:

- खुली बेरोजगारी: जब व्यक्ति बिल्कुल भी काम नहीं पाता और बेकार बैठा रहता है। उदाहरण – पढ़े-लिखे युवक-युवतियाँ जिनके पास काम ही नहीं है।

- प्रच्छन्न बेरोजगारी: जब अधिक लोग किसी कार्य में लगे हों, जबकि कम लोगों से भी उतना ही उत्पादन हो सकता है। उदाहरण – छोटे खेत पर पाँच लोग काम करते हैं, लेकिन वास्तव में तीन लोग ही पर्याप्त हैं।

प्रश्न 12. “भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है।” क्या आप इससे सहमत है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।

उत्तर:

- नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ।

- तृतीयक क्षेत्रक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसी सेवाओं ने उत्पादन और रोजगार दोनों में योगदान दिया है।

- आज सबसे बड़ा उत्पादनकारी क्षेत्र तृतीयक क्षेत्रक है और इसमें रोजगार भी निरंतर बढ़ रहा है।

प्रश्न 13. भारत में सेवा क्षेत्रक दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता हैं। ये लोग कौन हैं?

उत्तर:

- उच्च शिक्षित और कुशल लोग – जैसे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, बैंक और आईटी क्षेत्र के कर्मचारी।

- अल्प-कुशल लोग – जैसे दुकानदार, रिक्शा चालक, मरम्मत करने वाले, छोटे व्यापारी आदि।

प्रश्न 14. “असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का शोषण किया जाता है।” क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।

उत्तर:

- हाँ, यह बिल्कुल सही है।

- असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को नियमित वेतन, छुट्टी, पेंशन, बीमा और सुरक्षित कार्यस्थल जैसी सुविधाएँ नहीं मिलतीं।

- उनका काम असुरक्षित होता है, उन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है।

- मजदूरी बहुत कम दी जाती है और उनका शोषण आसानी से किया जाता है।

प्रश्न 15. अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं?

उत्तर:

- रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर गतिविधियों को संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में बाँटा जाता है।

- संगठित क्षेत्रक में काम नियमित होता है, श्रमिकों को सुरक्षा और सुविधाएँ मिलती हैं।

- असंगठित क्षेत्रक में काम असुरक्षित होता है और श्रमिकों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता।

प्रश्न 16. संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार-परिस्थितियों की तुलना करें।

उत्तर:

| पहलू | संगठित क्षेत्रक | असंगठित क्षेत्रक |

|---|---|---|

| काम की स्थिति | नियमित और सुरक्षित | असुरक्षित और अनियमित |

| वेतन | निश्चित वेतन, समय पर भुगतान | कम वेतन, अनियमित भुगतान |

| सुविधाएँ | छुट्टी, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि | कोई सुविधा उपलब्ध नहीं |

| सुरक्षा | सरकार के नियमों का पालन | नियमों का पालन नहीं होता |

प्रश्न 17. मनरेगा 2005 (MGNREGA 2005) के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

- मनरेगा 2005 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोज़गार का अधिकार प्रदान करना है।

- इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के उन सदस्यों को, जो काम करने में सक्षम हैं, साल में 100 दिन का मज़दूरी वाला रोज़गार देने की गारंटी है।

- यदि सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है।

- इस योजना में ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनसे भविष्य में भूमि और कृषि उत्पादन बढ़ सके, जैसे तालाब, नहर, सड़क, कुएँ और बाँध का निर्माण।

प्रश्न 18. अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा वैषम्य कीजिए।

उत्तर:

- सार्वजनिक क्षेत्रक: यहाँ स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास होता है। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों की आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है।

- उदाहरण: रेलवे, सरकारी अस्पताल, नगर पालिका द्वारा सड़क और सफाई व्यवस्था।

- निजी क्षेत्रक: इसका स्वामित्व और प्रबंधन निजी व्यक्ति या कंपनी के पास होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है।

- उदाहरण: निजी स्कूल, निजी क्लिनिक, रिलायंस जियो जैसी दूरसंचार कंपनियाँ।

तुलना और वैषम्य:

- सार्वजनिक क्षेत्रक में सेवाएँ सस्ती और सबके लिए होती हैं, परन्तु कभी-कभी इनकी गुणवत्ता और गति धीमी होती है।

- निजी क्षेत्रक में सेवाएँ तेज़ और सुविधाजनक होती हैं, लेकिन उनकी कीमत ज़्यादा होती है और हर कोई उन्हें वहन नहीं कर सकता।

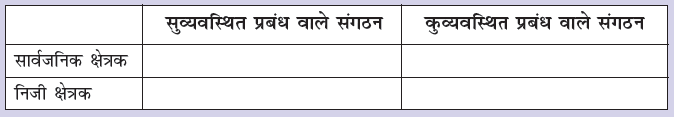

प्रश्न 19. अपने क्षेत्र से एक-एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए।

उत्तर:

| सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन | कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन | |

|---|---|---|

| सार्वजनिक क्षेत्रक | सरकारी अस्पताल, रेलवे कार्यालय | ग्राम पंचायत का छोटा कार्यालय, सरकारी सफाई कार्य में लगे अस्थायी मज़दूर |

| निजी क्षेत्रक | टाटा स्टील फैक्ट्री, एच.डी.एफ.सी. बैंक | सड़क किनारे की छोटी दुकान, रिक्शा चालक, असंगठित छोटे उद्योग |

चर्चा: सुव्यवस्थित संगठनों में काम की शर्तें निश्चित होती हैं, वेतन नियमित मिलता है और नियमों का पालन किया जाता है। कुव्यवस्थित संगठनों में काम असुरक्षित होता है और श्रमिकों का शोषण अधिक होता है।

प्रश्न 20. सार्वजनिक क्षेत्रक की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है?

उत्तर:

रेलवे, डाकघर, बाँधों का निर्माण, बिजली उत्पादन एवं वितरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ।

सरकार इन कार्यों को इसलिए करती है क्योंकि –

- इनमें बहुत अधिक लागत लगती है, जिसे निजी क्षेत्र वहन नहीं कर सकता।

- यह सेवाएँ सभी लोगों तक पहुँचना आवश्यक हैं।

- इनसे केवल लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है बल्कि समाज की ज़रूरतों को पूरा करना मुख्य ध्येय है।

प्रश्न 21. व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक कैसे योगदान करता है?

उत्तर:

- यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

- बड़े उद्योग, भारी मशीनरी, बाँध और परिवहन का प्रबंधन करता है।

- निर्धनों और पिछड़े क्षेत्रों को सहायता पहुँचाता है।

- खाद्य सुरक्षा योजनाओं और रोजगार गारंटी योजनाओं के माध्यम से आम जनता की आय और जीवन-स्तर सुधारता है।

प्रश्न 22. असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है – मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

- मजदूरी: असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को बहुत कम और अस्थिर वेतन मिलता है। उदाहरण – निर्माण कार्य करने वाले दिहाड़ी मज़दूर। इन्हें न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान की गारंटी मिलनी चाहिए।

- सुरक्षा: इन श्रमिकों को नौकरी से कभी भी निकाल दिया जाता है। उदाहरण – कपड़ा उद्योग में अस्थायी कामगार। इनके लिए रोजगार सुरक्षा और नियम आवश्यक हैं।

- स्वास्थ्य: इन क्षेत्रों में साफ-सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं होतीं। उदाहरण – ईंट-भट्ठे और कारखाने के मजदूर। इन्हें सुरक्षित कार्यस्थल और चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए।

प्रश्न 23. अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15,00,000 श्रमिकों में से 11,00,000 श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम करते थे। वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ रुपए थी इसमें से 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्रक से प्राप्त होती थी। इस आँकड़े को तालिका में प्रदर्शित कीजिए। नगर में और अधिक रोजगार-सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए?

उत्तर:

| विवरण | श्रमिकों की संख्या | कुल आय (करोड़ रुपए) |

|---|---|---|

| संगठित क्षेत्रक | 4,00,000 | 320 |

| असंगठित क्षेत्रक | 11,00,000 | 280 |

| कुल | 15,00,000 | 600 |

रोज़गार-सृजन के उपाय:

- छोटे उद्योगों और सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास।

- शिक्षा और कौशल विकास पर निवेश।

- पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

- सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन।

Leave a Reply