सन्निमित्ते वरं त्यागः (क-भागः)

संस्कृत:

संस्कृतवाङ्मये कथासाहित्यस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। कथानां द्वारा अतीव

मनोरञ्जकतया जीवनसम्बद्धाः विविधाः उपदेशाः, प्रेरणाः हि एतस्य साहित्यस्य

प्रयोजनम्। संस्कृतस्य कथासाहित्यम् अत्यन्तं समृद्धं वैविध्यपूर्णं च अस्ति।

प्रस्तुतः पाठः ‘हितोपदेशः’ इत्यस्मात् कथाग्रन्थात् स्वीकृतः। राज्ञः शूद्रकस्य

सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवरनामकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं

कथायामत्र वर्तते। सः राज्ञः राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्।

तस्य स्वामिभक्तिः राष्ट्राय समर्पणभावः च प्रेरणार्हः। अत्र एषः पाठः भागद्वये अस्ति।

पठनीया इयं वीरवरकथा। अनुकरणीयः अयं वीरवरः।

हिंदी: अनुवाद

संस्कृत साहित्य में कथा-साहित्य का विशेष स्थान है। कथाओं के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से जीवन से जुड़े अनेक उपदेश और प्रेरणाएँ देना ही इस साहित्य का उद्देश्य है। संस्कृत का कथासाहित्य अत्यंत समृद्ध और विविधताओं से परिपूर्ण है। यह प्रस्तुत पाठ ‘हितोपदेश’ नामक कथाग्रंथ से लिया गया है। यहाँ इस कथा में राजा शूद्रक की सेवा में नियुक्त वीरवर नामक कर्तव्यनिष्ठ राजपुत्र की विशेषता का वर्णन है।वह राजा और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित करने को तत्पर था। उसकी स्वामिभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना प्रेरणा देने योग्य है। यह पाठ दो भागों में है। यह वीरवर की पठनीय कथा है। यह वीरवर अनुकरणीय है।

संस्कृत:

आसीत् शोभावती नाम काचन नगरी। तत्र शूद्रको नाम महापराक्रमी नानाशास्त्रवित्

पूतचरित्रः महीपतिः प्रतिवसति स्म। अथैकदा वीरवरनामा राजपुत्रः वृत्त्यर्थं कस्मादपि

देशाद् राजद्वारमुपागच्छत्। तेन सह वेदरता नाम तस्य पत्नी, शक्तिधरो नाम सुतः, वीरवती

नाम कन्या च समायाताः।

एक शोभावती नाम की नगरी थी। वहाँ शूद्रक नामक अत्यंत पराक्रमी, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, और पवित्र चरित्र वाला राजा निवास करता था। एक दिन वीरवर नामक एक राजपुत्र आजीविका के लिए किसी देश से राजद्वार पर आया। उसके साथ वेदरता नाम की पत्नी, शक्तिधर नामक पुत्र और वीरवती नाम की कन्या भी आईं।

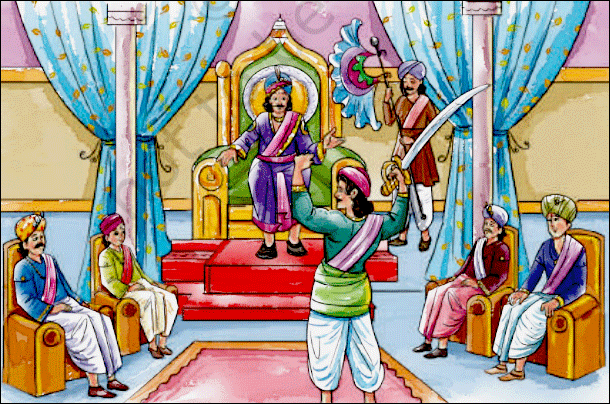

वीरवरः — (प्रतिहारं वीक्ष्य) भोः प्रतिहार! वृत्त्यर्थम् आगतः राजपुत्रोऽस्मि, तस्मात् नय मां स्वामिनः समीपम्।

वीरवर — (द्वारपाल को देखकर) हे द्वारपाल! मैं आजीविका के लिए आया हुआ एक राजपुत्र हूँ, इसलिए मुझे अपने स्वामी के पास ले चलो।

(ततः दौवारिकः तं प्रभोः समीपम् अनयत्)

(तब द्वारपाल उसे राजा के पास ले गया।)

वीरवरः – (प्रणामपुरस्सरं सविनयम्) देव ! यदि सौभाग्येन अहं भवतः सेवायां नियोजितः तर्हि यदादिश्यते तत् श्रद्धया पालयिष्यामि ।

वीरवरः — (प्रणाम करके विनम्रता से) देव! यदि सौभाग्य से मैं आपकी सेवा में नियुक्त हो जाता हूँ तो जो भी आज्ञा दी जाएगी, मैं श्रद्धा से उसका पालन करूँगा।

राजा — किं ते वर्तनम्?

राजा — तुम्हारा वेतन कितना है?

वीरवरः — प्रतिदिनं सुवर्णशतचतुष्टयं देव!

वीरवर — प्रतिदिन चार सौ स्वर्ण मुद्राएँ, देव!

राजा — का ते सामग्री?

राजा — तुम्हारे पास क्या सामग्री है?

वीरवरः — इमौ बाहू, एष खड्गश्च।

वीरवर — ये दोनों बाहें और यह तलवार।

राजा — नैतच्छक्यम्!

राजा — यह संभव नहीं है!

(तत् श्रुत्वा वीरवरः राजानं प्रणम्य राजसभातः निर्गतः)

(यह सुनकर वीरवर राजा को प्रणाम कर सभा से बाहर चला गया।)

मन्त्री — (तदालोक्य) देव! दिनचतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमं परीक्ष्यतां स्वरूपम् अस्य वेतनार्थिनः

राजपुत्रस्य, किमुपपन्नम् एतत् वेतनं न वेति।

अथ मन्त्रिणां वचनात् ताम्बूलदानेन नियोजितोऽसौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। स च

राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनादनन्तरं स्ववेतनस्य यच्छति देवेभ्यः अर्धम्। स्थितस्य

चार्द्धं दरिद्रेभ्यः ददाति, निक्षिपति च तदवशिष्टं भोज्यविलासव्ययार्थं पत्न्याः हस्ते। ततो

धृतायुधः सः राजद्वारमहर्निशं सेवते । यदा राजा स्वयमादिशति तदा याति स्वगृहम्।

अथैकदा कृष्णचतुर्दश्यामर्द्धरात्रे स राजा श्रुतवान् करुणरोदनध्वनिं कञ्चन।

(ततोऽसौ तद्रोदनस्वरम् अनुसरन् प्रचलितः ।)

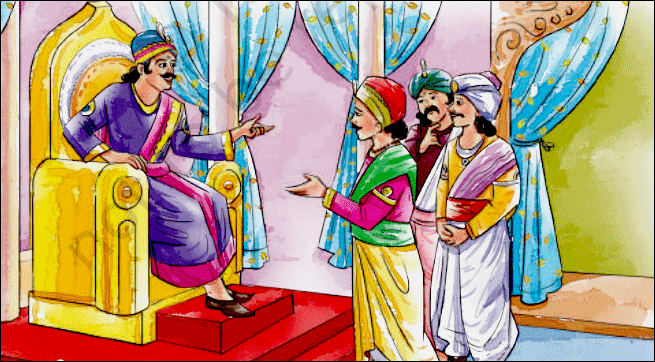

मंत्री — (यह देखकर) हे देव! पहले चार दिन का वेतन देकर इस वेतन माँगने वाले राजपुत्र के स्वभाव की परीक्षा कर लें, कि वह इस वेतन के योग्य है या नहीं। फिर मंत्रियों के वचन के अनुसार उस राजपुत्र वीरवर को राजा ने ताम्बूल देने के कार्य में नियुक्त किया। और वह राजपुत्र प्रतिदिन प्रातःकाल राजा के दर्शन के बाद अपने वेतन का आधा भाग देवताओं को अर्पित करता। बाकी का आधा दरिद्रों को देता है, और जो शेष बचता है, उसे अपने भोजन और पत्नी के भोग-विलास के लिए पत्नी को सौंप देता है। वह हथियार धारण करके दिन-रात राजद्वार की सेवा करता है। जब राजा स्वयं आज्ञा देता है, तभी वह अपने घर जाता है। फिर एक दिन कृष्ण चतुर्दशी की अर्धरात्रि में राजा ने किसी करुणा से भरे रोने की आवाज सुनी।

राजा — कोऽत्र द्वारि तिष्ठति?

राजा — इस द्वार पर कौन है?

वीरवरः — सेवको वीरवरोऽत्र द्वारि वर्तते देव!

वीरवर — सेवक वीरवर इस द्वार पर उपस्थित है, देव!

राजा — क्रन्दनमनुसर राजपुत्र!

राजा — राजपुत्र! उस रोने की आवाज का अनुसरण करो!

वीरवरः — यथादिशति देवः।

वीरवर — जैसी आज्ञा हो प्रभु!

(ततोऽसौ तद्रोदनस्वरम् अनुसरन् प्रचलितः।)

(तब वह उस रोने की ध्वनि का अनुसरण करते हुए चल पड़ा।)

राजा — (स्वगतम्) नैष गन्तुमर्हति राजपुत्र एकाकी सूचिभेद्ये तिमिरेऽस्मिन्।

राजा — (मन में) यह राजपुत्र अकेला इस सुई की तरह चुभने वाले अंधकार में नहीं जाना चाहिए।

तस्मात् अहमपि गच्छामि पृष्ठतः अस्य, निरूपयामि च किमेतदिति।

इसलिए मैं भी इसके पीछे-पीछे चलता हूँ और देखता हूँ कि यह क्या मामला है।

(ततो नरपतिः खड्गपाणिः तस्य अनुसरणक्रमेण बहिः निरगच्छत् नगरीद्वारात्। अथ

गच्छता राजपुत्रेण बहिः नगरात् आलोकिता रोदनपरा कापि सुन्दरी दिव्याभरणभूषिता।)

(तब राजा खड्गधारी होकर उसके पीछे-पीछे नगर द्वार से बाहर निकल पड़ा।)

और जाते हुए उस राजपुत्र ने नगर के बाहर एक रोती हुई दिव्य आभूषणों से सजी एक सुंदरी को देखा।

वीरवरः — का त्वम् अम्ब! किमर्थं विलपसि?

वीरवर — हे माता! आप कौन हैं? और क्यों विलाप कर रही हैं?

राजलक्ष्मीः – वत्स! अहमेतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीरस्मि। चिरम् एतस्य भुजच्छायायां सुमहता

सुखेन निवसामि। साम्प्रतं तु देव्या अपराधेन, अद्य प्रभृति तृतीये दिवसे राजा पञ्चत्वं

यास्यति। तदा अहम् अनाथा भविष्यामि। तदिदानीं नात्र स्थास्यामि इति क्रन्दामि।

राजलक्ष्मी – बेटा! मैं इस राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। मैं लंबे समय से उसकी भुजाओं की छाया में अत्यंत सुखपूर्वक निवास कर रही हूँ। अब रानी के अपराध के कारण आज से तीसरे दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। तब मैं अनाथ हो जाऊँगी। इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी — ऐसा सोचकर रो रही हूँ।

वीरवरः – (तदाकर्ण्य प्रणिपत्य) भगवति! अस्त्यत्र कश्चिदुपायः येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति, सुचिरं जीवति च स्वामी?

हे देवी! क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे आपको फिर से यहाँ दीर्घकाल तक निवास का अवसर मिले और राजा दीर्घजीवी हो?

राजलक्ष्मीः – अस्ति वत्स! एकैवात्र प्रवृत्तिः, सा च अतीव दुःसाध्या।

है बेटा! एक ही विधि है, लेकिन वह बहुत कठिन है।

वीरवरः – (साष्टाङ्गं नमस्कृत्य) अम्ब! कथय, कः सः उपायः दुःसाध्यः?

माँ! बताइए, वह कठिन उपाय क्या है?

राजलक्ष्मीः – श्रूयतां पुत्र! यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियं वस्तु सहासवदनेन भगवत्यै सर्वमङ्गलायै

उपहारः क्रियेत, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रकः वर्षाणां शतम्, अहञ्च सुखेन निवत्स्यामि।

सुनो बेटा! यदि तुम अपने सबसे प्रिय वस्तु को हँसते हुए मन, वाणी और शरीर से भगवती सर्वमंगल को भेंट स्वरूप चढ़ाओ…

…तो राजा शूद्रक फिर से सौ वर्षों तक जीवित रहेगा और मैं भी सुखपूर्वक निवास कर सकूँगी।

(ततः सा तत्क्षणादेव गताऽदृश्यतांतत्सम्मुखात्।)

(इसके बाद वह तत्काल वहाँ से अदृश्य हो गई।)

Leave a Reply