सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते

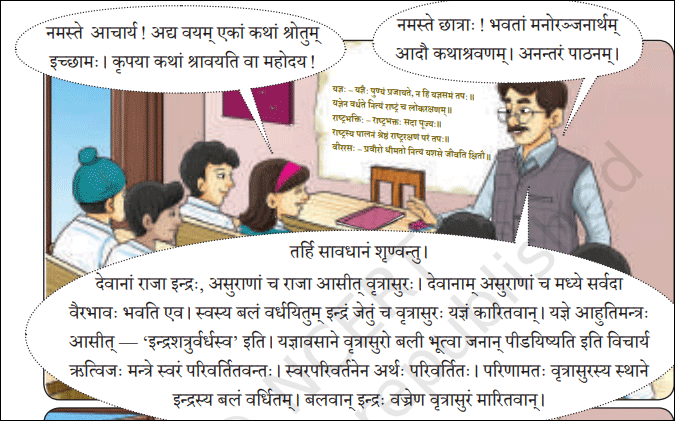

छात्राः – “नमस्ते आचार्य! अद्य वयम् एकां कथां श्रोतुम् इच्छामः। कृपया कथां श्रावयति वा महोदय!”

छात्र: “नमस्ते आचार्य! आज हम एक कहानी सुनना चाहते हैं। कृपया क्या आप हमें कहानी सुनाएंगे, महोदय?”

आचार्यः – “नमस्ते छात्राः! भवतां मनोरञ्जनार्थम् आदौ कथाश्रवणम्। अनन्तरं पाठनम्। तर्हि सावधानं शृण्वन्तु।”

आचार्य: “नमस्ते बच्चों! तुम्हारे मनोरंजन के लिए पहले कहानी सुनना, फिर पाठ पढ़ना। तो ध्यानपूर्वक सुनो।”

देवानां राजा इन्द्रः, असुराणां च राजा आसीत् वृत्रासुरः। देवानाम् असुराणां च मध्ये सर्वदा वैरभावः भवति एव। स्वस्य बलं वर्धयितुम् इन्द्रं जेतुं च वृत्रासुरः यज्ञं कारितवान्। यज्ञे आहुतिमन्त्रः आसीत् – ‘इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व’ इति। यज्ञावसाने वृत्रासुरो बली भूत्वा जनान् पीडयिष्यति इति विचार्य ऋत्विजः मन्त्रे स्वरं परिवर्तितवन्तः। स्वरपरिवर्तनेन अर्थः परिवर्तितः। परिणामतः वृत्रासुरस्य स्थाने इन्द्रस्य बलं वर्धितम्। बलवान् इन्द्रः वज्रेण वृत्रासुरं मारितवान्।

देवताओं का राजा इन्द्र था और असुरों का राजा वृत्रासुर। देवताओं और असुरों के बीच सदा ही वैर रहता है। अपने बल को बढ़ाने और इन्द्र को जीतने के लिए वृत्रासुर ने एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में आहुति का मंत्र था – “इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व” अर्थात् “इन्द्र का शत्रु बलवान बने”।

यज्ञ के अंत में जब यह विचार हुआ कि बलशाली वृत्रासुर जनों को पीड़ा देगा, तब ऋत्विजों (हवन करने वालों) ने मंत्र के स्वर को बदल दिया। स्वर परिवर्तन से अर्थ भी बदल गया। परिणामस्वरूप वृत्रासुर के स्थान पर इन्द्र का बल बढ़ गया। बलवान इन्द्र ने वज्र से वृत्रासुर का वध कर दिया।

बहु सुन्दरी कथा महोदय ! तर्हि वयमपि पठनकाले भाषणकाले च स्पष्टं शद्धं च उच्चारण कूर्म: |

बहुत ही सुंदर कथा थी, महोदय! तो अब हम भी पठन और भाषण के समय स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करें।

”त्वं यथार्थं भाषसे हिमानि ! शुद्धोच्चारणस्य सन्दर्भे एव अधुना एतं विषयं पठामः ।

तुमने सत्य ही कहा, हिमानि! अब हम शुद्ध उच्चारण के सन्दर्भ में यह विषय पढ़ते हैं।

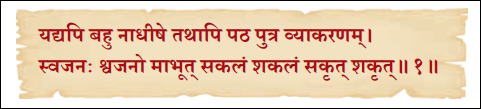

पदच्छेदः – यद्यपि बहु न अधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् स्वजनः श्वजनः मा अभूत् सकलम् शकलम् सकृत् शकृत्।

पदच्छेद: in hindi – यद्यपि (भले ही) बहुत कुछ न पढ़ो, फिर भी पढ़ो, हे पुत्र, व्याकरण। “स्वजन” (अपना संबंधी) “श्वजन” (कुत्ता) न बन जाए, “सकलम्” (पूर्ण) “शकलम्” (टुकड़ा) न बन जाए, “सकृत्” (एक बार) “शकृत्” (गंदगी) न बन जाए।

अन्वयः – पुत्र ! यद्यपि बहु न अधीषे तथापि व्याकरणं पठ। येन स्वजनः श्वजनः (इति) सकलं शकलं (इति ) सकृत् शकृत् (इति) च मा अभूत् ।

अन्वयः in hindi – पुत्र! भले ही तुम बहुत कुछ न पढ़ो, फिर भी व्याकरण पढ़ो, ताकि “स्वजन” शब्द “श्वजन” न बन जाए, “सकलम्” “शकलम्” न बन जाए और “सकृत्” “शकृत्” न बन जाए।

भावार्थः – अयि पुत्र ! यद्यपि भवान् वा बहून् विषयान् पठितुं न पारयति तथापि व्याकरणं तु अवश्यं पठतु। येन उच्चारणसमये स्वजनः (अर्थात् बन्धुः) इत्यस्य स्थाने श्वजनः (अर्थात् शुनकः) इति न भवेत्। एवमेव, सकृत् (अर्थात् एकवारम्) इत्यस्य स्थाने शकृत् (अर्थात् विष्ठा) इति, सकलम् (पूर्णम्) इत्यस्य स्थाने शकलं (खण्डम्) इति दोषपूर्णम् उच्चारणं न भवेत्। अत्र स्वजनः इत्यादीनाम् उदाहरणद्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य दोषेण कथं समग्रपदस्य अर्थः परिवर्तितः भवति इति दर्शितम् ।

भावार्थ (हिन्दी अनुवाद): हे पुत्र! यदि तुम बहुत अधिक विषय नहीं भी पढ़ सको, तो भी व्याकरण अवश्य पढ़ो। क्योंकि यदि तुम व्याकरण नहीं जानते, तो ‘स्वजन’ (मित्र या स्नेही) के स्थान पर ‘श्वजन’ (कुत्ता), ‘सकलम्’ (पूर्ण) के स्थान पर ‘शकलम्’ (खंडित), और ‘सकृत्’ (एक बार) के स्थान पर ‘शकृत्’ (मल/विष्ठा) जैसे अर्थ का उच्चारण हो जाएगा। इससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। एक मात्र वर्ण की अशुद्धता से पूरा शब्द गलत अर्थ देने लगता है।

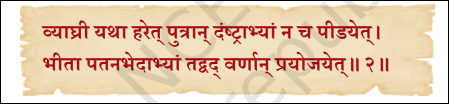

पदच्छेदः – व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्याम् न च पीडयेत्, भीता पतनभेदाभ्याम्, तद्वद् वर्णान् प्रयोजयेत्।

पदच्छेद: in hindi – जैसे बाघिन अपने बच्चों को दाँतों से उठाती है और चोट नहीं पहुँचाती, गिरने और चोट लगने के डर से, वैसे ही वर्णों का प्रयोग करना चाहिए।

अन्वयः – यथा व्याघ्री पतनभेदाभ्यां भीता होकर दंष्ट्राभ्यां पुत्रान् हरेत्, न च पीडयेत्, तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्।

अन्वयः in hindi – जैसे बाघिन गिरने और चोट लगने के भय से अपने बच्चों को दाँतों से उठाती है पर उन्हें चोट नहीं पहुँचाती, वैसे ही वर्णों का उच्चारण करना चाहिए।

भावार्थ: – व्याघ्री स्वशिशुं दन्तैः नयति। तस्याः दन्ताः अतीव तीक्ष्णाः भवन्ति। अतः सा शिशुं तथा न गृह्णाति येन शिशुः क्षतः भवेत्। एवमेव तथा न गृह्णाति येन शिशुः पतेत् । वर्णानाम् उच्चारणम् अपि तथैव कर्तव्यम् । वर्णोच्चारणम् अतिकठोररूपेण अतिशैथिल्येन वा न कर्तव्यम् ।

भावार्थ (हिन्दी अनुवाद): जैसे व्याघ्री (बाघिन) अपने बच्चों को दांतों से उठाती है परंतु उन्हें न गिरने देती है, न ही उन्हें चोट पहुँचाती है, वैसे ही वर्णों (अक्षरों) का प्रयोग भी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। उच्चारण न तो बहुत कठोर हो और न ही बहुत ढीला।

पदच्छेदः – एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः – न अव्यक्ताः, न च पीडिताः। सम्यग् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते।

पदच्छेद: in hindi – इसी प्रकार वर्णों का प्रयोग करना चाहिए — न वे अस्पष्ट हों, न दबे हुए। सही वर्ण प्रयोग से ब्रह्मलोक में सम्मान मिलता है।

अन्वयः – एवं अव्यक्ताः च पीडिताः च वर्णाः न प्रयोक्तव्याः। सम्यक् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते।

अन्वयः in hindi – अस्पष्ट और दबे हुए वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही वर्ण प्रयोग से मनुष्य को ब्रह्मलोक में भी सम्मान प्राप्त होता है।

भावार्थः – वर्णानाम् उच्चारणसमये इदम् अवधेयं यत् वर्णाः स्पष्टतया स्वाभाविकरूपेण च उच्चारणीयाः। एतेन श्रोता वक्तुः भावान् सम्यक्तया अवगच्छति। एवं सावधानम् उच्चारणशीलः समाजे सम्मानं प्राप्नोति।

भावार्थ (हिन्दी अनुवाद):- इस प्रकार वर्णों (अक्षरों) का न तो अस्पष्ट और न ही अत्यधिक दबावपूर्वक उच्चारण करना चाहिए। जो व्यक्ति स्पष्ट और सुसंस्कृत उच्चारण करता है, वह ब्रह्मलोक (उच्च स्तर) में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात समाज में सम्मान पाता है।

पदच्छेदः – माधुर्यम्, अक्षरव्यक्तिः, पदच्छेदः, सुस्वरः, धैर्यं, लयसमर्थं च — षट् एते पाठकाः गुणाः।

पदच्छेद: in hindi – मधुरता, अक्षरों की स्पष्टता, उचित स्थान पर पदों का विभाजन, अच्छा स्वर, धैर्य और लय में सामर्थ्य — ये छह गुण पाठक के होते हैं।

अन्वयः – माधुर्यम्, अक्षरव्यक्तिः, पदच्छेदः, सुस्वरः, धैर्यं, लयसमर्थं च — एते षट् पाठकस्य गुणाः भवन्ति।

अन्वयः in hindi – मधुरता, अक्षर स्पष्टता, उचित पद विभाजन, अच्छा स्वर, धैर्य और लय में सामर्थ्य — ये छह गुण अच्छे पाठक में पाए जाते हैं।

भावार्थ: – मधुरेण स्पष्टम् उच्चारणम्, अपेक्षितस्थाने पदच्छेदः, सर्वेषां श्रवणयोग्येन समुचितस्वरेण कथनम्, सन्देहं विना पठनाय धैर्यं, विषये च तल्लीनता इति एते उत्तमस्य पाठकस्य षड् गुणाः भवन्ति। पठनम् इति कौशलं सम्पादयितुं वयम् एतान् गुणान् वर्धयामः ।

भावार्थ (हिन्दी अनुवाद):- मधुर आवाज, स्पष्ट उच्चारण, सही पदच्छेद (वाक्य-विभाजन), उचित और मनोहारी स्वर, आत्मविश्वास (धैर्य), और उचित लय के साथ पठन करने की क्षमता – ये अच्छे पाठक के छह मुख्य गुण हैं।

पदच्छेदः- गीती, शीघ्री, शिरःकम्पी, लिखितपाठकः, अनर्थज्ञः, अल्पकण्ठः — एते षट् पाठकाधमाः।

पदच्छेद: in hindi – गीत गाने जैसा पढ़ने वाला, बहुत तेज पढ़ने वाला, सिर हिलाकर पढ़ने वाला, केवल लिखकर पढ़ने वाला, अर्थ न जानने वाला और धीमे स्वर वाला — ये छह अधम पाठक हैं।

अन्वयः- गीती, शीघ्री, शिरःकम्पी, लिखितपाठकः, अनर्थज्ञः, अल्पकण्ठः — एते षट् पाठकाधमाः भवन्ति।

अन्वयः in hindi – गीत की तरह पढ़ने वाला, तेज पढ़ने वाला, सिर हिलाकर पढ़ने वाला, लिखकर पढ़ने वाला, अर्थ न जानने वाला और धीमे स्वर वाला — ये छह प्रकार के पाठक अधम कहलाते हैं।

भावार्थः – यः जनः गीतगानम् इव पठति, शीघ्रं शीघ्रं वेगेन वा पठति, मस्तकदोलनं कृत्वा पठति, यः जनः लिखित्वा लिखित्वा पठति, अर्थबोधं विना पठति, मन्दस्वरेण पठति सः अधमपाठकः इति उच्यते। अतः पठनकाले वयम् एतान् दोषान् परिष्कृत्य पठामः चेत् आदर्शपाठकाः भवामः ।

भावार्थ (हिन्दी अनुवाद):- जो व्यक्ति पाठ को गीत की तरह गाता है, बहुत तेजी से पढ़ता है, सिर हिलाता रहता है, केवल लिखा हुआ ही देखकर पढ़ता है, अर्थ नहीं जानता, और जिसकी आवाज बहुत धीमी होती है – वह अधम (निकृष्ट) पाठक कहलाता है। अतः इन दोषों को त्यागकर हमें आदर्श पाठक बनना चाहिए।

Leave a Reply