Solutions For All Chapters – संस्कृत Class 8

सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते

(सही वर्णों के प्रयोग से (या शुद्ध उच्चारण द्वारा) व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है।)

अभ्यासात् जायते सिद्धिः

१. पाठे विद्यमानानां श्लोकानाम् उच्चारणं स्मरणं लेखनं च कुरुत ।

(पाठ में मौजूद श्लोकों का उच्चारण करें, उन्हें याद करें और लिखें।)

२. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि लिखत –

(नीचे दिए गए प्रश्नों के एक-शब्द में उत्तर लिखो।)

(क) पाठकाः केषां सम्यक् प्रयोगं कुर्युः ? (पाठक किसका सही प्रयोग करें?)

उत्तरम्: वर्णानाम्। (वर्णों का।)

(ख) किम् अवश्यमेव पठनीयम् ? (क्या अवश्य पढ़ना चाहिए?)

उत्तरम्: व्याकरणम्। (व्याकरण।)

(ग) ब्रह्मलोके केन सम्मानं भवति ? (ब्रह्मलोक में किससे सम्मान मिलता है?)

उत्तरम्: सम्यग्वर्णप्रयोगेण। (वर्णों के शुद्ध प्रयोग से।)

(घ) अधमाः पाठकाः कति भवन्ति ? (अधम पाठक कितने होते हैं?)

उत्तरम्: षट्। (छह।)

(ङ) धैर्यं केषां गुणः ? (धैर्य किसका गुण है?)

उत्तरम्: पाठकानाम्। (पाठकों का।)

३. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत –

(नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए।)

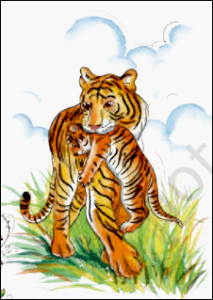

(क) व्याघ्री दंष्ट्राभ्यां कान् नयति ? (व्याघ्री (मादा बाघ) अपने दाँतों से किसे ले जाती है?)

उत्तरम्: व्याघ्री दंष्ट्राभ्यां पुत्रान् नयति। (व्याघ्री अपने दाँतों से अपने बच्चों को ले जाती है।)

(ख) वर्णाः कथं प्रयोक्तव्याः ? (वर्णों (अक्षरों) का उच्चारण कैसे करना चाहिए?)

उत्तरम्: वर्णाः स्पष्टतया न च पीडयित्वा प्रयोक्तव्याः। (वर्णों का उच्चारण स्पष्ट रूप से और बिना कठोरता के करना चाहिए।)

(ग) पाठकानां षट्-गुणाः के भवन्ति ? (पाठकों के कौन-कौन से छह गुण होते हैं?)

उत्तरम्: पाठकानां षट् गुणाः – माधुर्यम्, अक्षरव्यक्तिः, पदच्छेदः, सुस्वरः, धैर्यम्, लयसमर्थता च भवन्ति। (पाठकों के छह गुण होते हैं – मधुरता, स्पष्ट अक्षर उच्चारण, पदों का सही विभाजन, अच्छा स्वर, धैर्य और लय की समझ।)

(घ) के अधमाः पाठकाः भवन्ति ? (कौन अधम (निम्न कोटि के) पाठक होते हैं?)

उत्तरम्: गीती, शीघ्री, शिरःकम्पी, लिखितपाठकः, अनर्थज्ञः, अल्पकण्ठश्च अधमाः पाठकाः भवन्ति। (जो गाने की तरह पढ़ते हैं, बहुत तेज पढ़ते हैं, सिर हिलाकर पढ़ते हैं, लिखकर पढ़ते हैं, अर्थ नहीं समझते और धीमे स्वर में पढ़ते हैं — वे अधम पाठक होते हैं।)

(ङ) ‘स्वजनः’ ‘श्वजनः’ च इत्यनयोः अर्थदृष्ट्या कः भेदः ? (‘स्वजन’ और ‘श्वजन’ इन दोनों में अर्थ की दृष्टि से क्या अंतर है?)

उत्तरम्: ‘स्वजनः’ इत्यस्य अर्थः बान्धवः, ‘श्वजनः’ इत्यस्य अर्थः शुनकः अस्ति। (‘स्वजन’ का अर्थ होता है अपना या संबंधी, और ‘श्वजन’ का अर्थ होता है कुत्ता।)

(च) ‘सकलं’ ‘शकलं’ च इत्यनयोः अर्थदृष्ट्या कः भेदः ? (‘सकलं’ और ‘शकलं’ इन दोनों में अर्थ की दृष्टि से क्या अंतर है?)

उत्तरम्: ‘सकलं’ इत्यस्य अर्थः सम्पूर्णम्, ‘शकलं’ इत्यस्य अर्थः खण्डः अस्ति। (‘सकलं’ का अर्थ है सम्पूर्ण (पूरा), और ‘शकलं’ का अर्थ है टुकड़ा (खंडित)।)

४. अधोलिखितानि लक्षणानि पाठकस्य गुणाः वा दोषाः वा इति विभजत –

(नीचे लिखे गए लक्षण पाठक के गुण हैं या दोष, इसे विभाजित करें।)

अक्षरव्यक्तिः, शीघ्री, लिखितपाठकः, लयसमर्थम्, अनर्थः, अल्पकण्ठः,

माधुर्यम्, गीती, पदच्छेदः, शिरःकम्पी, अनर्थज्ञः, धैर्यम्, सुस्वरः

| गुणाः (अच्छे पाठक के गुण) | दोषाः (अधम पाठक के दोष) |

|---|---|

| अक्षरव्यक्तिः (स्पष्ट उच्चारण) | शीघ्री (बहुत तेज पढ़ने वाला) |

| लयसमर्थम् (लय की समझ रखने वाला) | लिखितपाठकः (लिखकर ही पढ़ने वाला) |

| माधुर्यम् (मधुरता) | अनर्थः (अर्थ का अभाव) |

| पदच्छेदः (उचित स्थान पर शब्द-विभाजन) | अल्पकण्ठः (धीमे स्वर वाला) |

| धैर्यम् (धैर्य से पढ़ने वाला) | गीती (गाने की तरह पढ़ने वाला) |

| सुस्वरः (अच्छे स्वर में पढ़ना) | शिरःकम्पी (सिर हिलाकर पढ़ने वाला) |

| अनर्थज्ञः (अर्थ न जानने वाला) |

५. श्लोकानुसारं रिक्तस्थानानि उचितैः शब्दैः पूरयत –

(श्लोक के अनुसार रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें।)

(क) भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद् वर्णान् प्रयोजयेत्।

(श्लोक २ के अनुसार, बाघिन के बच्चों को संभालने का डर और सावधानी वर्णों के प्रयोग में भी लागू होती है।)

(ख) माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः।

(श्लोक ४ के अनुसार, पहले पाँच गुण—मधुरता, स्पष्टता, शब्द-विभाजन, सुस्वर, धैर्य—लय के साथ पढ़ने से पहले आते हैं।)

(ग) गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः।

(श्लोक ५ के अनुसार, खराब पाठक के दोषों में सिर हिलाना अगला है।)

(घ) एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिताः।

(श्लोक ३ के अनुसार, वर्ण अस्पष्ट और दबे-कुचले नहीं होने चाहिए।)

(ङ) स्वजनः श्वजनो माभूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत्।

(श्लोक १ के अनुसार, गलत उच्चारण से ‘स्वजन’ को ‘श्वजन’ जैसे अर्थ बदल जाते हैं।)

६. अधोलिखितानि वाक्यानि सत्यम् वा असत्यम् वा इति लिखत –

(नीचे लिखे वाक्यों को सत्य है या असत्य है, यह लिखो।)

यथा– पदच्छेदः पाठकानां गुणः अस्ति। सत्यम् / असत्यम्

सत्यम् (श्लोक ४ में पदच्छेद को अच्छे पाठक का गुण माना गया है।)

(क) गानसहितपठनं पाठकानां दोषः भवति।

सत्यम् (श्लोक ५ में ‘गीती’ को खराब पाठक का दोष बताया गया है।)

(ख) माधुर्यं नाम अक्षराणाम् उच्चारणे स्पष्टता अस्ति।

असत्यम् (श्लोक ४ में माधुर्यं मधुरता को दर्शाता है, स्पष्टता अक्षरव्यक्तिः है।)

(ग) शकृत् नाम एकवारम् इति अर्थः अस्ति।

असत्यम् (श्लोक १ में शकृत् का अर्थ मल है, एकवारम् का अर्थ सकृत् है, जो गलत उच्चारण का उदाहरण है।)

(घ) अव्यक्ताः वर्णाः प्रयोक्तव्याः भवन्ति।

असत्यम् (श्लोक ३ में अस्पष्ट वर्णों के प्रयोग को निषेध किया गया है।)

(ङ) व्याघ्री यथा पुत्रान् हरति तथा वर्णान् प्रयोजयेत्।

सत्यम् (श्लोक २ में बाघिन के बच्चों को सावधानी से ले जाने की तुलना वर्णों के सही प्रयोग से की गई है।)

Very good ans and very-very nice