वर्णोच्चारण-शिक्षा १

शब्दानां सम्यक् शुद्धं च उच्चारणं नितान्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति इति वयं पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टवन्तः। कस्यचित् शब्दस्य सम्यग् – उच्चारणार्थं, तस्य शब्दस्य प्रत्येक-वर्णस्य शुद्धं निर्दुष्टम् उच्चारणं भवेत्। अतः प्रत्येक-वर्णस्य शुद्धम् उच्चारणं कथं भवतीति अत्र ज्ञास्यामः ।

वर्णानां स्वर-व्यञ्जनादीनां विविध-भेद-उपभेदानां विषये वयं पूर्वासु कक्षासु ज्ञातवन्तः । तत्र आस्ये षट् उच्चारण-स्थानानि अपि वयं दृष्टवन्तः ।

परन्तु, वर्णानाम् उच्चारणे केवलम् आस्यस्य एव उपयोगः भवति इति – न । वर्णानाम् उच्चारणार्थम् आस्येन सह शरीरस्य इतरेषाम् अपि अङ्गानाम् उपयोगः भवति, यथा…

हिंदी अनुवाद:

हमने पिछले पाठ में यह देखा कि शब्दों का सही और शुद्ध उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी शब्द का सही उच्चारण तभी संभव होता है जब उसके प्रत्येक वर्ण का शुद्ध और त्रुटिरहित उच्चारण हो। इसलिए, हम यहाँ जानेंगे कि प्रत्येक वर्ण का सही उच्चारण किस प्रकार होता है।

स्वर और व्यंजन आदि वर्णों के विभिन्न भेद और उपभेदों के बारे में हम पहले की कक्षाओं में जान चुके हैं। हमने यह भी देखा था कि मुख के भीतर उच्चारण के लिए छह स्थान होते हैं।

लेकिन यह सोचना कि केवल मुख (आस्य) का ही वर्णों के उच्चारण में उपयोग होता है — यह सही नहीं है। वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के साथ शरीर के अन्य अंगों की भी सहायता ली जाती है, जैसे कि…

हिंदी अनुवाद:

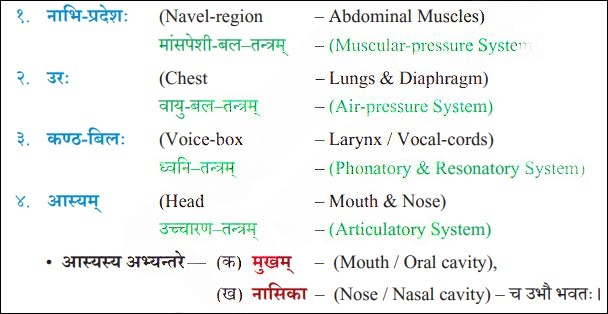

| संख्या | संस्कृत नाम | अंग / क्षेत्र (अंग्रेज़ी) | तंत्र का नाम (संस्कृत) | तंत्र का नाम (हिन्दी) |

|---|---|---|---|---|

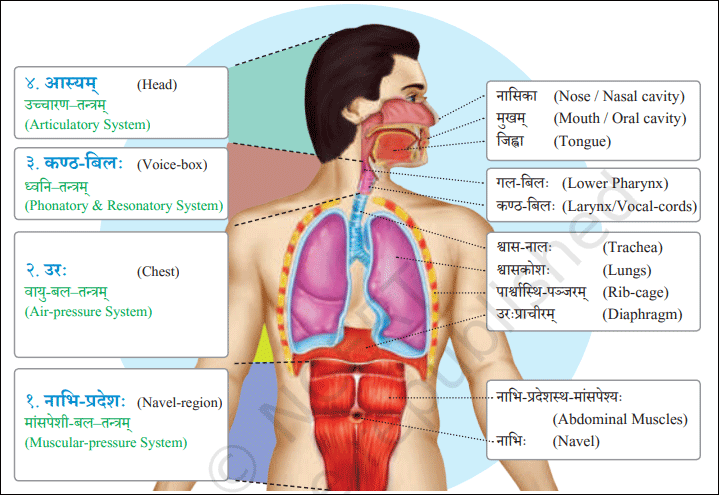

| 1 | नाभि-प्रदेश | Navel-region (Abdominal Muscles) | मांसपेशी-बल-तन्त्रम् | मांसपेशियों के दबाव का तंत्र |

| 2 | उरः | Chest (Lungs & Diaphragm) | वायु-बल-तन्त्रम् | वायु-दाब (प्रेशर) का तंत्र |

| 3 | कण्ठ-बिलः | Voice-box (Larynx / Vocal cords) | ध्वनि-तन्त्रम् | स्वर एवं प्रतिध्वनि (गूंज) का तंत्र |

| 4 | आस्यम् | Head (Mouth & Nose) | उच्चारण-तन्त्रम् | उच्चारण का तंत्र |

आस्यस्य अभ्यन्तरे – (क) मुखम् – (Mouth / Oral cavity),

(ख) नासिका – (Nose / Nasal cavity) – च उभौ भवतः ।

हिंदी अनुवाद:

मुख के भीतर दो प्रमुख भाग होते हैं – (क) मुख, जिसे मुखगुहा कहते हैं और (ख) नाक, जिसे नासागुहा कहते हैं। ये दोनों उच्चारण में सहायक होते हैं।

यदा वयं कञ्चित् शब्दं वर्णं वा उच्चारयितुम् इच्छामः, तदा –

१. सर्वप्रथमं नाभि– प्रदेशे स्थिताः मांसपेश्यः उरः नोदयन्ति ।

२. उरः पुनः श्वासकोश-स्थितं वायुम् ऊर्ध्वं निःसारयति ।

३. सः वायुः ऊर्ध्वं सरन् कण्ठ–बिलं प्राप्नोति ।

४. ततः, सः वायुः पुनः ऊर्ध्वं सरन् आस्यं प्रविशति ।

आस्यस्य अभ्यन्तरं प्रविश्य, मुखे, नासिकायां च स्थितेषु षट्सु उच्चारण-स्थानेषु

वर्णानुसारं स्वकीयं स्थानं प्राप्य, सः वायुः तस्मिन् स्थाने वर्णरूपेण प्रकटीभवति।

हिंदी अनुवाद:

जब हम किसी शब्द या वर्ण का उच्चारण करना चाहते हैं, तब –

सबसे पहले, नाभि-प्रदेश में स्थित मांसपेशियाँ (पेट की मांसपेशियाँ) छाती (उरः) को ऊपर की ओर उठाती हैं।

छाती फिर फेफड़ों में स्थित वायु को ऊपर की ओर बाहर निकालती है।

वह वायु ऊपर की ओर जाते हुए कंठ-गुहा (स्वरयंत्र) में प्रवेश करती है।

वहाँ से वह वायु पुनः ऊपर की ओर मुख (आस्य) में प्रवेश करती है।

मुख के अंदर प्रवेश करके, वह वायु मुख और नाक में स्थित छह उच्चारण-स्थान में से किसी एक स्थान को — वर्ण के अनुसार — प्राप्त करती है,

और उस स्थान पर वह वायु वर्ण (ध्वनि) के रूप में प्रकट होती है

मनुष्येषु वाग्-उत्पत्ति-प्रक्रिया (Voice Production Mechanism in Humans)

‘आस्यस्य अभ्यन्तरे स्थितेषु षट्सु स्थानेषु सः वायुः वर्णरूपेण कथं प्रकटीभवति ?’इति अग्रे ज्ञास्यामः ।

आस्यस्य अभ्यन्तरे वर्णानाम् उत्पत्त्यर्थं वस्तुतः त्रीणि तत्त्वानि आवश्यकानि भवन्ति –

(क) प्रथमम् – स्थानम्

(ख) द्वितीयम् – करणम्

(ग) तृतीयम् – आभ्यन्तर प्रयत्नः

अस्मिन् पाठे ‘स्थानस्य‘, ‘करणस्य‘ च चर्चां कुर्मः । ‘ आभ्यन्तर – प्रयत्नस्य‘ विषये

अग्रिमायां कक्षायां ज्ञास्यामः ।

(क) स्थानम्

वर्णस्य उच्चारण-समये, श्वासकोशतः ऊर्ध्वं सरन् वायुः, कण्ठ-बिल-माध्यमेन

आस्यस्य अभ्यन्तरं प्रविश्य, तत्र मुखे नासिकायां वा यस्मिन् स्थले वर्णरूपेण

प्रकटीभवति, तत्– ‘स्थानम्’ इति उच्यते।

हिंदी अनुवाद:

“मुख के अंदर स्थित छह स्थानों में वायु वर्ण के रूप में कैसे प्रकट होती है?” — इस विषय को हम आगे जानेंगे।

मुख के भीतर वर्णों की उत्पत्ति के लिए वास्तव में तीन तत्त्व आवश्यक होते हैं –

(क) प्रथम – स्थान

(ख) द्वितीय – करण

(ग) तृतीय – आभ्यंतर प्रयत्न

इस पाठ में हम ‘स्थान’ और ‘करण’ की चर्चा करेंगे। ‘आभ्यंतर प्रयत्न’ के विषय में हम अगली कक्षा में जानेंगे।

(क) स्थान

जब हम कोई वर्ण उच्चारित करते हैं, तब फेफड़ों से ऊपर उठती हुई वायु, कंठ-गुहा के माध्यम से मुख के भीतर प्रवेश करती है। मुख या नाक में जिस स्थान पर वह वायु ध्वनि (वर्ण) के रूप में प्रकट होती है, उसे ‘स्थान’ (उच्चारण-स्थान) कहा जाता है।

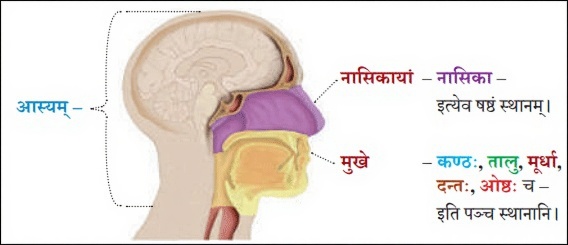

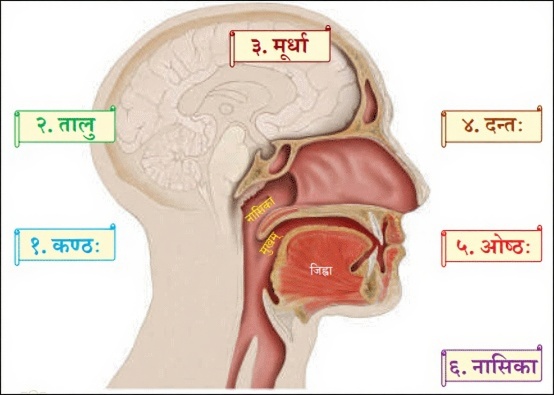

आस्ये – षट् स्थानानि वयं दृष्टवन्तः; यथा —

हिंदी अनुवाद:

मुख (आस्य) में – छह स्थानों को हमने देखा है; जैसे –

नाक में स्थित – नासिका

→ यही छठवाँ (षष्ठं) उच्चारण-स्थान कहलाता है।

मुख के भीतर स्थित –

→ कण्ठ (गला), तालु (पैलेट), मूर्धा (तालु के ऊपर का भाग), दन्त (दाँत), और ओष्ठ (होंठ) —

→ ये पाँच उच्चारण-स्थान कहलाते हैं।

आस्ये वर्णानां षट् उच्चारण–स्थानानि

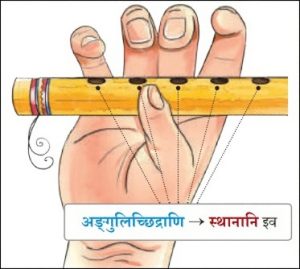

स्थानस्य सम्यक् कार्य-निदर्शनार्थं ‘मुरली’ समुचितम् उदाहरणम् अस्ति। मुरल्याः ‘अङ्गुलिच्छिद्राणि’ आस्यस्य ‘स्थानानि’ इव व्यवहरन्ति । मुरली-नलिकया आगच्छन् वायुः अङ्गुलिच्छिद्रेषु एव विविध-ध्वनि-रूपेण प्रकटीभवति।

हिंदी अनुवाद:

उच्चारण-स्थान (स्थान) के कार्य को समझाने के लिए ‘बाँसुरी (मुरली)’ एक उपयुक्त उदाहरण है। बाँसुरी में जो ‘अँगुलियों के छिद्र (अंगुलिच्छिद्राणि)’ होते हैं,

वे ठीक वैसे ही होते हैं जैसे मुख में स्थित उच्चारण-स्थान (स्थानानि)।

जब वायु बाँसुरी की नली (नलिका) से होकर गुजरती है,

तो वह इन अँगुली-छिद्रों (छेदों) से ही विभिन्न ध्वनियों के रूप में प्रकट होती है।

उसी प्रकार वायु हमारे मुख में विभिन्न स्थानों से होकर विभिन्न वर्णों (ध्वनियों) के रूप में प्रकट होती है।

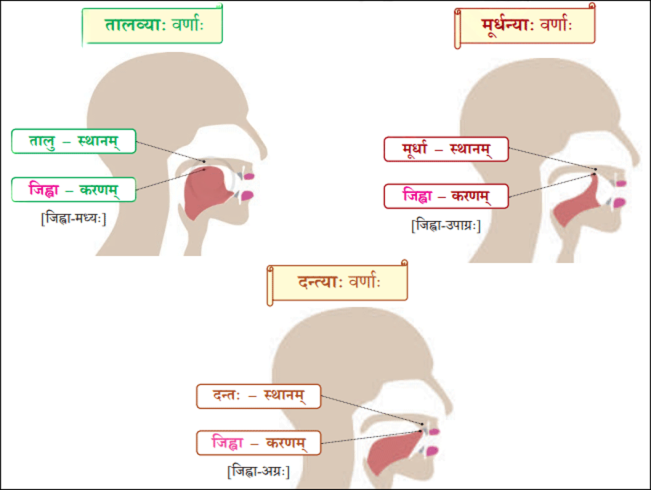

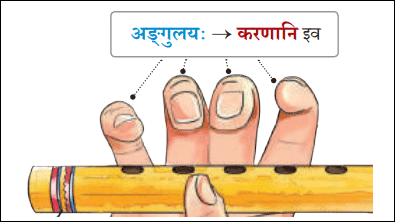

(ख) करणम्

वर्णस्य उच्चारण-समये, आस्यस्य यः भागः स्थानं स्पृशति, स्थानस्य समीपं वा

याति, सः भागः – ‘करणम्’ इति कथ्यते ।

यथा निदर्शने–मुरलींवादयन्त्यः ‘अङ्गुलयः’– आस्यस्य करणानि इव व्यवहरन्ति ।

अङ्गुलयः यदा अङ्गुलिच्छिद्राणि विविधरूपेण स्पृशन्ति, तेषां समीपं वा यान्ति;

तदा तेषु अङ्गुलिच्छिद्रेषु विविध-ध्वनयः प्रकटीभवन्ति ।

तालु, मूर्धा, दन्तः च – एतेषु त्रिषु स्थानेषु → ‘जिह्वा’ करणं भवति ।

तालव्यानां, मूर्धन्यानां, दन्त्यानां च वर्णानाम् उच्चारणार्थं → जिह्वा – यथाक्रमं

तालु, मूर्धानं, दन्तं च स्थानं स्पृशति, समीपं वा याति, येन यथाक्रमं

तत्-तद्-वर्णानाम् उत्पत्तिः भवति। अतः, एतेषां त्रिविधानां वर्णानाम् उच्चारणार्थं

→ जिह्वा – ‘करणम्’, अर्थात् ‘उपकरणं’ भवति —

हिंदी अनुवाद:

(ख) करणम्

जब हम कोई वर्ण (ध्वनि) उच्चारित करते हैं,

तो मुख का जो भाग उस स्थान को स्पर्श करता है या उसके पास जाता है,

उसे ‘करण’ (उच्चारण का उपकरण या अंग) कहा जाता है।

उदाहरण के रूप में —

जब कोई व्यक्ति बाँसुरी (मुरली) बजाता है,

तो उसकी अँगुलियाँ ठीक वैसे ही कार्य करती हैं जैसे मुख के करण (उच्चारण-अंग)।

जब अँगुलियाँ बाँसुरी के छिद्रों को छूती हैं या उनके पास आती हैं,

तब उन छिद्रों से होकर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं।

तालु, मूर्धा और दाँत – इन तीन स्थानों पर उच्चारण करते समय ‘जिह्वा’ (जीभ) ही करण (उपकरण / साधन) होती है।

तालव्य, मूर्धन्य और दन्त्य वर्णों के उच्चारण के लिए —

जिह्वा क्रमशः तालु, मूर्धा और दन्तों को स्पर्श करती है या उनके निकट जाती है,

जिससे उसी क्रम में उन वर्णों की उत्पत्ति होती है।

इसलिए इन तीन प्रकार के वर्णों के उच्चारण में —

‘जिह्वा’ ही करण, अर्थात् उच्चारण में उपयोग होने वाला अंग होती है।

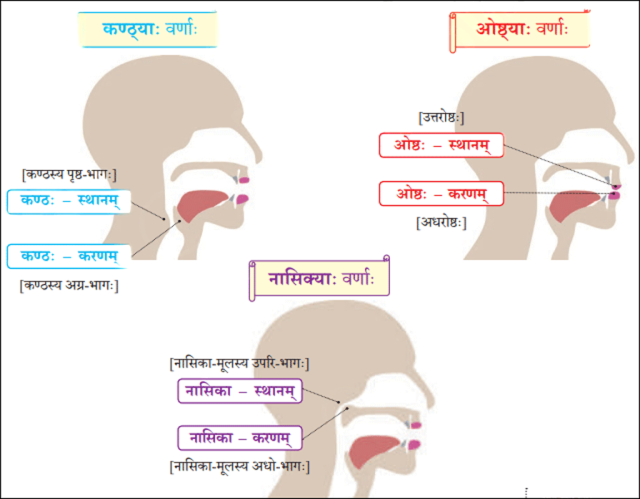

कण्ठः, ओष्ठः, नासिका च – एतेषु त्रिषु स्थानेषु → ‘स्व-स्थानम्’ एव करणं भवति ।

कण्ठ्यानाम्, ओष्ठ्यानां, नासिक्यानां च वर्णानाम् उच्चारणे जिह्वा प्रायः निष्क्रिया

भवति। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणार्थं → तत्-तत्-स्थानस्य एव कश्चित् पर-भागः

तत्-तत्-स्थानस्य पूर्व-भागं स्पृशति, समीपं वा याति। अतः, एतेषां त्रिविधानां

वर्णानाम् उच्चारणार्थं → स्व- स्थानं – ‘करणम्’, अर्थात् ‘उपकरणं’ भवति

हिंदी अनुवाद:

कण्ठ (गला), ओष्ठ (होंठ) और नासिका (नाक) — इन तीन स्थानों पर उच्चारण करते समय,

उन्हीं स्थानों का कोई भाग ही ‘करण’ (उपकरण) बनता है।

कण्ठ्य, ओष्ठ्य और नासिक्य वर्णों के उच्चारण में जिह्वा (जीभ) प्रायः निष्क्रिय (अक्रिय) रहती है।

इन वर्णों के उच्चारण हेतु —

उसी स्थान का कोई विशेष भाग अपने ही अन्य भाग को छूता है या उसके निकट आता है,

जिससे ध्वनि की उत्पत्ति होती है।

इसलिए इन तीन प्रकार के वर्णों के उच्चारण में —

स्वयं वह स्थान ही ‘करण’ अर्थात् उच्चारण में प्रयुक्त अंग होता है।

Leave a Reply