Notes For All Chapters – संस्कृत Class 8

वर्णोच्चारण-शिक्षा १

(अक्षरों का उच्चारण-अभ्यास १)

१. पाठस्य परिचयः

- पाठः ‘वर्णोच्चारण-शिक्षा १’ इति नाम्ना, शब्दानां सम्यक् शुद्धं च उच्चारणं महत्त्वपूर्णं दर्शयति।

- पूर्वपाठे वर्णानां उच्चारणं दृष्टवन्तः, अधुना प्रत्येकवर्णस्य शुद्धोच्चारणं ज्ञास्यामः।

- वर्णानां स्वर-व्यञ्जनादिभेदाः पूर्वकक्षासु ज्ञाताः।

- उच्चारणे आस्यं, नाभिप्रदेशः, उरः, कण्ठबिलः च उपयोगी भवन्ति।

हिन्दी अनुवाद

- पाठ का नाम ‘वर्णोच्चारण-शिक्षा १’ है, जो शब्दों के सम्यक् और शुद्ध उच्चारण के महत्व को दर्शाता है।

- पिछले पाठ में वर्णों के उच्चारण को देखा, अब प्रत्येक वर्ण के शुद्ध उच्चारण को जानेंगे।

- वर्णों के स्वर-व्यंजन आदि भेद पूर्व कक्षाओं में ज्ञात हैं।

- उच्चारण में मुँह, नाभि-प्रदेश, छाती, गले का बॉक्स आदि उपयोगी हैं।

२. वागुत्पत्तिप्रक्रिया (Voice Production Mechanism)

- वर्णोच्चारणार्थं शरीरस्य चत्वारि तन्त्राणि:

1. नाभिप्रदेशः (मांसपेशीबलतन्त्रम्) – मांसपेश्यः उरं नोदयन्ति।

2. उरः (वायुबलतन्त्रम्) – श्वासकोशस्थितं वायुम् ऊर्ध्वं निःसारयति।

3. कण्ठबिलः (ध्वनितन्त्रम्) – वायुः कण्ठबिलं प्राप्नोति।

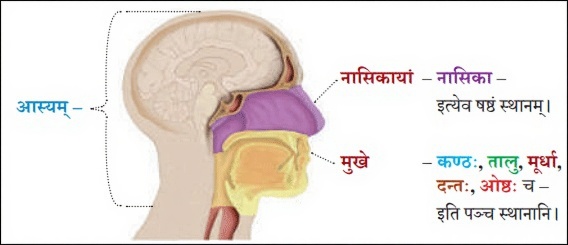

4. आस्यं (उच्चारणतन्त्रम्) – वायुः आस्यं प्रविश्य मुखे/नासिकायां वर्णरूपेण प्रकटीभवति।

आस्याभ्यन्तरे: मुखं (ओरल् कैविटी), नासिका (नेजल् कैविटी)।

प्रक्रिया: नाभिप्रदेश → उरः → कण्ठबिल → आस्यं → स्थानेषु वर्णोत्पत्तिः।

हिन्दी अनुवाद

- वर्ण उच्चारण के लिए शरीर के चार तंत्र:

1. नाभि-प्रदेश (मांसपेशी-बल तंत्र) – मांसपेशियाँ छाती को दबाती हैं।

2. छाती (वायु-बल तंत्र) – फेफड़ों से हवा ऊपर निकालती है।

3. गले का बॉक्स (ध्वनि तंत्र) – हवा गले के बॉक्स तक पहुँचती है।

4. मुँह (उच्चारण तंत्र) – हवा मुँह में प्रवेश कर मुँह/नाक में वर्ण रूप में प्रकट होती है।

मुँह के अंदर: मुँह (ओरल कैविटी), नाक (नेजल कैविटी)।

प्रक्रिया: नाभि-प्रदेश → छाती → गले का बॉक्स → मुँह → स्थानों में वर्ण उत्पत्ति।

३. वर्णोत्पत्त्यर्थं आवश्यकतत्त्वानि

त्रीणि तत्त्वानि:

स्थानं – वायुः यस्मिन् स्थले वर्णरूपेण प्रकटीभवति।

करणं – आस्यभागः स्थानं स्पृशति/समीपं याति।

आभ्यन्तरप्रयत्नः (अग्रे ज्ञास्यामः)।

हिन्दी अनुवाद

तीन तत्त्व:

स्थान – हवा जिस जगह वर्ण रूप में प्रकट होती है।

करण – मुँह का भाग स्थान को छूता/पास आता है।

आभ्यन्तर प्रयत्न (आगे जानेंगे)।

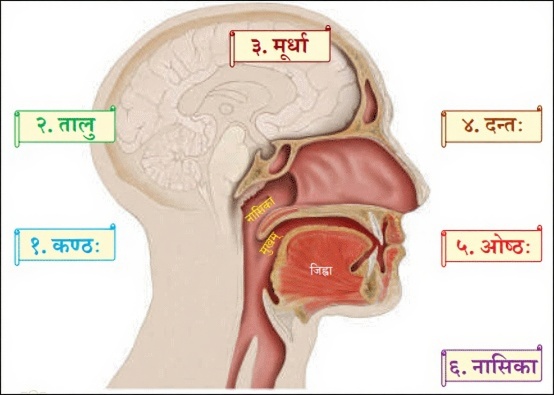

४. स्थानं (Place of Articulation)

आस्ये षट् स्थानानि:

मुखे: कण्ठः, तालु, मूर्धा, दन्तः, ओष्ठः (पञ्च)।

नासिकायां: नासिका (एकं)।

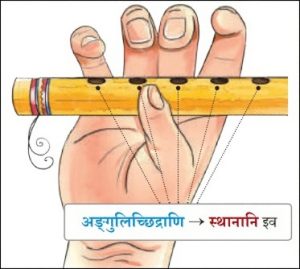

उदाहरणं: मुरलीं अङ्गुलिच्छिद्राणि स्थानानि इव।

हिन्दी अनुवाद

मुँह में छह स्थान:

मुँह में: कंठ, तालु, मूर्धा, दाँत, होंठ (पाँच)।

नाक में: नासिका (एक)।

उदाहरण: बाँसुरी के छेद स्थानों की तरह।

५. करणं (Tool of Articulation)

आस्यभागः स्थानं स्पृशति/समीपं याति।

तालु/मूर्धा/दन्तेषु: जिह्वा करणं।

तालव्येषु: जिह्वामध्यः।

मूर्धन्येषु: जिह्वोपाग्रः।

दन्त्येषु: जिह्वाग्रः।

कण्ठ/ओष्ठ/नासिकासु: स्वस्थानं करणं।

कण्ठ्येषु: कण्ठस्य अग्रभागः/पृष्ठभागः।

ओष्ठ्येषु: उत्तरोष्ठः/अधरोष्ठः।

नासिक्येषु: नासिकामूलस्य उपरिभागः/अधोभागः।

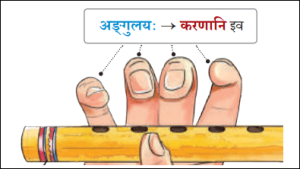

उदाहरणं: मुरलीं अङ्गुलयः करणानि इव।

हिन्दी अनुवाद

मुँह का भाग स्थान को छूता/पास आता है।

तालु/मूर्धा/दाँत में: जीभ करण है।

तालव्य में: जीभ का मध्य भाग।

मूर्धन्य में: जीभ का उपाग्र भाग।

दन्त्य में: जीभ का अग्र भाग।

कंठ/होंठ/नासिका में: स्वयं स्थान करण है।

कंठ्य में: कंठ का अग्र/पृष्ठ भाग।

ओष्ठ्य में: ऊपरी/निचला होंठ।

नासिक्य में: नासिका मूल का ऊपरी/निचला भाग।

उदाहरण: बाँसुरी में उँगलियाँ करणों की तरह।

६. शब्दार्थाः (Key Word Meanings)

नितान्तं: – अत्यन्तं (अत्यंत)

निर्दुष्टं: – दोषरहितं (दोषरहित)

नोदयन्ति: – अभिपीडयन्ति (दबाती हैं)

निःसारयति: – बहिः प्रेषयति (बाहर निकालती है)

सरन्: – चरन् (बढ़ना)

प्रकटीभवति: – उत्पद्यते (उत्पन्न होता है)

निदर्शने: – उदाहरणे (उदाहरण में)

मुरली: – वंशी (बाँसुरी)

परिभाषा: – शास्त्रीयव्याख्यानं (शास्त्रीय व्याख्या)

स्वरः – स्वयं राजन्ते (स्वयं राजन्ते)

व्यञ्जनं: – अन्वग् भवति (अन्वग् भवति)

Leave a Reply