Solutions For All Chapters – संस्कृत Class 8

वर्णोच्चारण-शिक्षा १

(अक्षरों का उच्चारण-अभ्यास १)

अभ्यासात् जायते सिद्धिः

१. अधोलिखितप्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन द्विपदेन वा उत्तरत –

(नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या दो शब्दों में दीजिए।)

(क) उरसि किं तन्त्रं भवति? (छाती में कौन-सी प्रणाली होती है?)

उत्तर – वायुबलतन्त्रम्। (वायु-बल प्रणाली।)

(ख) नाभिप्रदेशे स्थिताः मांसपेश्यः किं नोदयन्ति? (नाभि क्षेत्र में स्थित मांसपेशियाँ किसे प्रेरित करती हैं?)

उत्तर – श्वासप्रवृत्तिम्। (श्वसन की प्रक्रिया।)

(ग) आस्यस्य आभ्यन्तरे वार्णानाम् उत्पत्त्यर्थं द्वितीयं तत्त्वं किम् अस्ति? (मुँह के अंदर वर्णों की उत्पत्ति के लिए दूसरा तत्त्व क्या है?)

उत्तर – करणम्। (करण (उच्चारण का साधन)।)

(घ) आस्ये कति स्थानानि सन्ति? (मुँह में कितने उच्चारण स्थान होते हैं?)

उत्तर – षट् स्थानानि। (छह स्थान।)

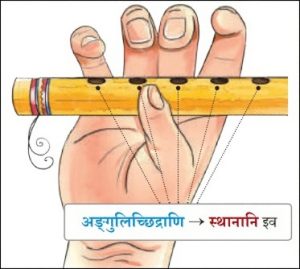

(ङ) स्थानस्य कार्यनिदर्शनार्थं किं समुचितम् उदाहरणम् अस्ति? (उच्चारण-स्थान के कार्य को समझाने के लिए कौन-सा उपयुक्त उदाहरण है?)

उत्तर – मुरली। (बांसुरी।)

(च) करणानि मुरल्याः कस्य भागम् इव व्यवहरन्ति? (मुरली में करण किस भाग के समान कार्य करते हैं?)

उत्तर – अङ्गुलीभागस्य। (अंगुलियों के भाग के समान।)

२. अधोलिखितप्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। –

(नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखिए।)

(क) करणं किं भवति? (करण क्या होता है?)

उत्तरम् – करणं तदङ्गं भवति, यत् वर्णस्य उच्चारणसमये स्थानं स्पृशति वा समीपं याति। (करण वह अंग होता है, जो वर्ण के उच्चारण के समय स्थान को स्पर्श करता है या उसके समीप पहुँचता है।)

(ख) उरः श्वासकोशस्थितं वायुं कुत्र निःसारयति? (छाती (उरः) फेफड़ों में स्थित वायु को कहाँ बाहर निकालती है?)

उत्तरम् – उरः श्वासकोशे स्थितं वायुं ऊर्ध्वं निःसारयति। (छाती फेफड़ों में स्थित वायु को ऊपर की ओर बाहर निकालती है।)

(ग) मुरल्याः अङ्गुलिच्छिद्राणि कीदृशं व्यवहरन्ति? (बांसुरी के छिद्र किस प्रकार कार्य करते हैं?)

उत्तरम् – मुरल्याः अङ्गुलिच्छिद्राणि आस्यस्य स्थानानि इव व्यवहरन्ति। (बांसुरी के छिद्र मुँह के उच्चारण स्थानों की तरह कार्य करते हैं।)

(घ) केषां वर्णानाम् उच्चारणे जिह्वा प्रायः निष्क्रिया भवति? (किन वर्णों के उच्चारण में जीभ प्रायः निष्क्रिय रहती है?)

उत्तरम् – कण्ठ्यानां, ओष्ठ्यानां, नासिक्यानां च वर्णानाम् उच्चारणे जिह्वा प्रायः निष्क्रिया भवति। (गले का, होठों का, नासिका का वर्णों के उच्चारण में जीभ प्रायः निष्क्रिय रहती है।)

(ङ) तालव्यानां, मूर्धन्यानां, दन्त्यानां च वर्णानाम् उच्चारणार्थं सामान्यं करणं किम् अस्ति? (तालव्य, मूर्धन्य और दन्त्य वर्णों के उच्चारण में सामान्य करण क्या होता है?)

उत्तरम् – तालव्यानां, मूर्धन्यानां, दन्त्यानां च वर्णानाम् उच्चारणार्थं सामान्यं करणं जिह्वा भवति। (तालव्य, मूर्धन्य और दन्त्य वर्णों के उच्चारण के लिए सामान्य करण “जीभ” होती है।)

(च) कण्ठ्यानां, ओष्ठ्यानां, नासिक्यानां च वर्णानाम् उच्चारणार्थं स्थानस्य करणस्य च मध्ये किं भवति? (कण्ठ्य, ओष्ठ्य और नासिक्य वर्णों के उच्चारण में स्थान और करण के बीच क्या संबंध होता है?)

उत्तरम् – कण्ठ्यानां, ओष्ठ्यानां, नासिक्यानां च वर्णानाम् उच्चारणे स्थानमेव करणं भवति। (कण्ठ्य, ओष्ठ्य और नासिक्य वर्णों के उच्चारण में स्थान ही करण के रूप में कार्य करता है।)

३. अधोलिखितेषु वाक्येषु आम् / न इति लिखित्वा उचितभावं सूचयत –

(नीचे दिए गए वाक्यों में सही भाव को दर्शाने के लिए ‘हाँ’ या ‘नहीं’ लिखें।)

(क) श्वासकोशस्थितः वायुः ऊर्ध्वं चरन् पूर्वम् आस्यं प्राप्नोति।

हिन्दी – फेफड़ों में स्थित वायु ऊपर चढ़ते हुए पहले मुँह में पहुँचती है।

उत्तरम् – न

(ख) सर्वप्रथमं नाभि-प्रदेशे स्थिताः मांसपेश्याः कण्ठं नोदयन्ति।

हिन्दी – सबसे पहले नाभि क्षेत्र की मांसपेशियाँ कण्ठ को उठाती हैं।

उत्तरम् – न

(ग) आस्यस्य आभ्यन्तरे वर्णानाम् उत्पत्त्यर्थम् आभ्यन्तर-प्रयत्नः आवश्यकम् अस्ति।

हिन्दी – मुँह के अंदर वर्णों की उत्पत्ति के लिए आंतरिक प्रयत्न आवश्यक होता है।

उत्तरम् – आम्

(घ) तालव्य-वर्णनाम् उच्चारणार्थं दन्तः स्थानं स्पृशति।

हिन्दी – तालव्य वर्णों के उच्चारण के लिए दाँत स्थान को स्पर्श करता है।

उत्तरम् – न

(ङ) मूर्धन्यानां वर्णानाम् उच्चारणार्थं जिह्वा स्थानं स्पृशति।

हिन्दी – मूर्धन्य वर्णों के उच्चारण के लिए जीभ स्थान को स्पर्श करती है।

उत्तरम् – आम्

(च) तत्तत्स्थानस्य एव कश्चित् पूर्वभागः, तत्तत्स्थानस्य परभागं स्पृशति।

हिन्दी – हर उच्चारण स्थान का ही कोई अगला भाग उसी स्थान के पिछले भाग को स्पर्श करता है।

उत्तरम् – आम्

४. मुखे उपलभ्यमानानि स्थानानि बहिष्ठात् अन्तः यथाक्रमं (अर्थात् विपरीत – क्रमेण) लिखन्तु –

(नीचे दिए गए वाक्यों में सही भाव को दर्शाने के लिए ‘हाँ’ या ‘नहीं’ लिखें।)

(क) मूर्धा – तालु – कण्ठः

हिन्दी – मूर्धा के बाद तालु, फिर कण्ठ आता है।

(ख) दन्तः – मूर्धा – तालु – कण्ठः

हिन्दी – दाँत के बाद मूर्धा, फिर तालु, फिर कण्ठ।

(ग) तालु – कण्ठः

हिन्दी – तालु के बाद कण्ठ।

(घ) कण्ठः – (मुँह का सबसे अंदरूनी उच्चारण स्थान)

हिन्दी – कण्ठ – यह सबसे भीतर का उच्चारण स्थान है।

(ङ) ओष्ठः – दन्तः – मूर्धा – तालु – कण्ठः

हिन्दी – होंठ के बाद दाँत, फिर मूर्धा, फिर तालु और अंत में कण्ठ।

५. यथायोग्यं मेलनं कुरुत –

(उचित मेल करें।)

सामान्य-स्थानम् | विशेष-स्थानम् | सामान्य-करणम् | विशेष-करणम् |

|---|---|---|---|

ओष्ठः | उत्तरोष्ठः | स्वस्थानं करणम् | अधरोष्ठः |

दन्तः | दन्तः | जिह्वा करणम् | जिह्वाग्रः |

नासिका | नासिकामूलस्य उपरिभागः | स्वस्थानं करणम् | जिह्वामध्यः |

कण्ठः | कण्ठस्य पृष्ठभागः | जिह्वा करणम् | कण्ठस्य पृष्ठभागः |

मूर्धा | मूर्धा | स्वस्थानं करणम् | नासिकामूलस्य अधोभागः |

तालु | तालु | जिह्वा करणम् | जिह्वोपाग्रः |

Leave a Reply