Summary For All Chapters – संस्कृत Class 8

वर्णोच्चारण-शिक्षा १

📘 Summary in Sanskrit

१. प्रस्तावना

अस्मिन् पाठे वर्णोत्पत्तेः विज्ञानं, वाणीस्य निर्माण-प्रक्रिया, स्थान-करण-प्रयत्नानां परिभाषा, उदाहरणानि च विस्तारतः विवेच्यन्ते।

पूर्वस्मिन् पाठे वयं वर्णानां स्पष्ट-उच्चारणस्य महत्त्वं ज्ञातवन्तः, अत्र तु कथं वर्णः उत्पद्यते इति सूक्ष्मतया ज्ञास्यामः।

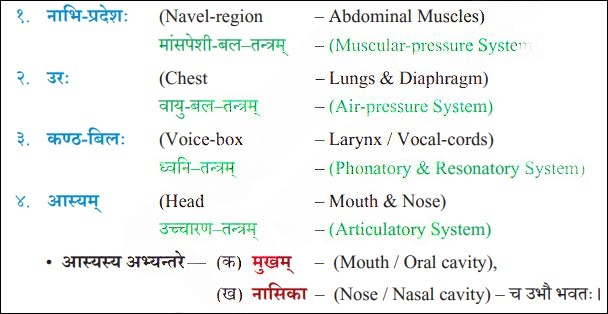

२. वाणी-निर्माणे चत्वारः मुख्य-अवयवाः

1. नाभि-प्रदेशः (मांसपेशी-तन्त्र)

- नाभेः समीपे मांसपेश्यः स्थिता:।

- कार्यम् – उरः (छाती) ऊर्ध्वं नोदयन्ति, वायोः प्रवाहाय बलं ददाति।

2. उरः (श्वसन-तन्त्र)

- उरसि स्थितौ श्वासकोशौ (lungs)।

- कार्यम् – नाभेः प्रेषितं वायुं कण्ठदेशं प्रति नयतः।

3. कण्ठ-बिलम् (स्वर-यन्त्र)

- अत्र स्वर-तन्तवः (vocal cords) विद्यन्ते।

- कार्यम् – वायोः प्रवाहः स्वर-तन्तून् स्पृशति, तदा कम्पनं भवति, ध्वनिः उत्पद्यते।

4. आस्यम् (मुख-नासिका – उच्चारण-तन्त्र)

- ध्वनिः अस्मिन् अन्तिमं स्वरूपं लभते।

- विभिन्न-स्थान–करणसंयोगेन वर्णरूपं भवति।

३. वर्णोत्पत्तेः त्रयः आधारभूत-तत्त्वानि

१. स्थानम्

- परिभाषा — मुखे नासिकायां वा यः भागः वायोः अन्तिमस्पर्शं करोति, सः वर्णस्य स्थानम्।

- षट् स्थानानि —

कण्ठः – जिह्वामूलः कण्ठं स्पृशति (क, ख, ग, घ, ङ, ह, visarga)।

तालुः – जिह्वामध्यः तालुं स्पृशति (च, छ, ज, झ, ञ, य, श)।

मूर्धा – जिह्वाग्रः ऊर्ध्वं मूर्ध्नि स्पृशति (ट, ठ, ड, ढ, ण, ऋ, ऌ, ष)।

दन्ताः – जिह्वाग्रः दन्तान् स्पृशति (त, थ, द, ध, न, ल, स)।

ओष्ठौ – ओष्ठयोः मिलनम् (प, फ, ब, भ, म, व)।

नासिका – वायु-निर्गमः नासिकाद्वारा (अनुनासिकवर्णाः)।

२. करणम्

- परिभाषा — स्थानं स्पृशन् वा समीपं गच्छन् यः अङ्गः वर्णोत्पत्तौ साहाय्यं करोति, सः करणम्।

- उदाहरणम् —

तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य वर्णानाम् – जिह्वा (मध्यभागः, अग्रभागः, अग्राग्रभागः)।

कण्ठ्य, ओष्ठ्य, नासिक्य वर्णानाम् – स्थानमेव करणम्।

३. प्रयत्नः

- परिभाषा — ध्वनिउत्पत्तेः प्रकारः, मुखगति, स्वर-तन्तुकम्पनं, वायुप्रवाहः इत्यादीनां योगः।

- भेदाः —

सघोषः – स्वर-तन्तवः कम्पन्ते (जैसे ग, घ, द, ध)।

अघोषः – स्वर-तन्तवः न कम्पन्ते (जैसे क, ख, प, फ)।

स्पृष्टः – पूर्णस्पर्शेन वर्णः (जैसे ट, ड)।

विवृतः – बिना सम्पूर्णस्पर्शेन (जैसे अ, आ)।

ईषत्स्पृष्टः – अल्पस्पर्शेन (जैसे स, ह)।

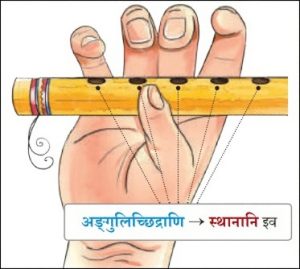

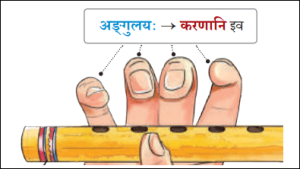

४. दृष्टान्तः — मुरली (वंशी)

- यथा मुरल्याः अङ्गुलिच्छिद्रेषु वायु-प्रवाहः विभिन्न मार्गेण गत्वा विभिन्न-स्वरान् उत्पादयति,

- तथैव आस्ये स्थान-करणयोः संयोजनम् विभिन्न-वर्णान् जनयति।

📗 Summary in Hindi

१. भूमिका

इस पाठ में अक्षरों के बनने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है — हमारे शरीर में कौन-कौन से अंग मिलकर ध्वनि बनाते हैं, उनका कार्य क्या है, और सही उच्चारण के लिए किन बातों का ज्ञान जरूरी है।

२. वाणी बनाने के चार मुख्य अंग

1. नाभि-प्रदेश – यहाँ की मांसपेशियाँ छाती को ऊपर उठाकर वायु को ऊपर की ओर भेजने में मदद करती हैं।

2. छाती (उरः) – फेफड़े वायु को गले की ओर भेजते हैं।

3. कंठ-बिल (स्वरयंत्र) – यहाँ स्वर-तंतु (vocal cords) वायु के संपर्क में आकर कंपन करते हैं और ध्वनि बनाते हैं।

4. मुख और नाक (आस्यम्) – यहाँ ध्वनि अलग-अलग स्थान और करण के मिलन से अक्षर के रूप में प्रकट होती है।

३. अक्षर बनने के तीन मुख्य आधार

१. स्थान

- मुँह या नाक का वह भाग जहाँ वायु रुककर या टकराकर अक्षर बनता है।

- छह प्रकार —

कंठ (क, ख, ग, घ, ङ, ह, विसर्ग)

तालु (च, छ, ज, झ, ञ, य, श)

मूर्धा (ट, ठ, ड, ढ, ण, ऋ, ऌ, ष)

दाँत (त, थ, द, ध, न, ल, स)

होंठ (प, फ, ब, भ, म, व)

नाक (अनुनासिक वर्ण)

२. करण

- वह अंग जो स्थान को छूता है या उसके पास जाकर अक्षर बनाने में मदद करता है।

- जैसे — जीभ (मध्यभाग, अग्रभाग, अग्राग्रभाग), होंठ आदि।

३. प्रयत्न

- ध्वनि बनने का तरीका।

- स्वर-तंतुओं का कंपन होना (सघोष) या न होना (अघोष),

- मुँह का पूरा बंद होना (स्पृष्ट), आंशिक बंद (ईषत्स्पृष्ट) या खुला रहना (विवृत)।

४. बाँसुरी का उदाहरण

जैसे बाँसुरी में अलग-अलग छेद बंद या खोलने से अलग-अलग ध्वनि बनती है, वैसे ही मुँह में अलग-अलग स्थान और करण के संयोजन से अलग-अलग अक्षर बनते हैं।

Leave a Reply