अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका

(छोटी-छोटी वस्तुओं की एकता भी कार्य को सिद्ध करती है)

कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्रदर्शनाय देवभूमिम् उत्तराखण्डम् अगच्छन्। तदानीं वर्षारम्भकालः आसीत्। सर्वेऽपि गौरीकुण्डनामकं स्थानं प्राप्तवन्तः। यदा ते श्रीकेदारक्षेत्रम् आरोहन्तः आसन् तदा लक्ष्यप्राप्तेः पूर्वं वेगेन वृष्टिः आरब्धा। सहसा सर्वत्र अन्धकारः प्रसृतः । नद्याः तीव्रजलवेगेन — सेतुः भग्नः । पर्वतस्खलनं सञ्जातम्। सर्वेऽपि उच्चस्वरेण अक्रन्दन् ईश्वरं प्रार्थयन्त च ‘हे भगवन् ! रक्ष अस्मान् रक्ष’ इति । सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत् –

कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश में पुण्य क्षेत्र दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। उस समय वर्षा का प्रारंभ काल था। सभी गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुँचे। जब वे श्रीकेदारनाथ क्षेत्र की ओर चढ़ रहे थे, तब लक्ष्य प्राप्ति से पहले तेज वर्षा शुरू हो गई। सहसा चारों ओर अंधकार फैल गया। नदी के तीव्र जल प्रवाह के कारण सेतु टूट गया। पर्वत का भूस्खलन हो गया। सभी ने ऊँचे स्वर में क्रंदन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, “हे भगवान! हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर!” सभी के अधैर्य को देखकर नायक सुधीर (धैर्यवान) ने सभी को सांत्वना देते हुए और प्रेरित करते हुए कहा:

नायकः – अयि भोः मित्राणि ! अस्मिन् विपत्काले वयं धैर्यम् अवलम्ब्य कमपि उपायं चिन्तयामः ।

नायक: “अरे मित्रों! इस विपत्ति के समय में हम धैर्य धारण करके कोई उपाय सोचें।”

दिनेशः – (सविषादम्) अरे भ्रातः ! किं वदसि ? अस्माकं मृत्युः एव सन्निकटे अस्ति। एवं चेत् कथम् उपायः चिन्तनीयः ?

दिनेश: (उदास होकर) “अरे भाई! तुम क्या कह रहे हो? हमारी मृत्यु ही अब निकट है। ऐसे में उपाय कैसे सोचा जाए?”

नायकः – मित्र ! विषादं मा कुरु । यदा वृष्टिः शान्ता, वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं सम्भूय सेतुं, मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः ।

नायक: “मित्र! विषाद मत करो। जब वर्षा शांत होगी और वातावरण स्वच्छ होगा, तब हम सब मिलकर सेतु और मार्ग बनाकर फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे।”

सुरेशः – एतस्यां स्थितौ वयं किमेतत् अत्यन्तं दुःसाध्यम्, असम्भवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः ?

सुरेश: “इस स्थिति में क्या हम यह अत्यंत कठिन और असंभव कार्य कर सकते हैं?”

नायकः -प्रियमित्राणि ! वयम् आत्मविश्वासबलेन इदम् असम्भवम् अपि कार्यं सम्भूय अवश्यं साधयितुं शक्नुमः। तेन अस्माकं लक्ष्यप्राप्तिः प्राणरक्षा चापि भविष्यति ।

नायक: “प्रिय मित्रों! हम आत्मविश्वास के बल से इस असंभव कार्य को भी मिलकर अवश्य स personally achievable कर सकते हैं। इससे हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा और हमारी प्राणरक्षा भी होगी।”

कपिलः – किम् इदं सम्भवति ?

कपिल: “क्या यह संभव है?”

नायकः – नूनं सम्भवति मित्र! अस्मिन् प्रसङ्गे अहं हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि ।

नायक: “निश्चित रूप से संभव है, मित्र! इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूँ।”

सर्वेऽपि – (उत्कण्ठया) का कथा ? वद मित्र ! वद ।

सभी: (उत्सुकता से) “कौन सी कथा? बता मित्र, बता!”

नायकः- सावधानं शृण्वन्तु ।

नायक: “ध्यान से सुनो।”

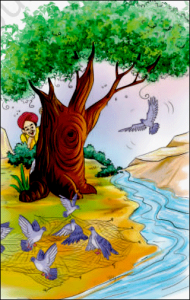

अस्ति गोदावरीतीरे एको विशालः शाल्मलीतरुः । तत्र प्रतिदिनं दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। अथ कदाचित् तत्र कश्चिद् व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः । तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति स्म। केचन कपोताः वनमध्ये तण्डुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टाः अभवन्। ततो चित्रग्रीवः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् अवदत् – “कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः तद् निरूप्यताम्। कश्चिद् व्याधोऽत्र भवेत् । सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम्।” एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् अवदत् – “आः किमर्थम् एवमुच्यते ?

गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल शाल्मली (सेमल) वृक्ष था। वहाँ प्रतिदिन दूर-दूर से पक्षी आकर रहते थे। एक बार वहाँ एक व्याध (शिकारी) ने चावल के दाने बिखेरकर और जाल फैलाकर छिपकर बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। कुछ कबूतरों ने वन के बीच में चावल के दाने देखकर लोभ में आ गए। तब चित्रग्रीव ने लोभ में आए कबूतरों से कहा, “इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से आए? इसकी जाँच करो। यहाँ कोई शिकारी हो सकता है। बिना सोचे-विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए।” यह सुनकर एक कबूतर ने घमंड के साथ कहा: “वृद्धों का वचन आपत्ति के समय में ही ग्रहण करना चाहिए।

वृद्धानां वचनं ग्राह्यमापत्काले ह्युपस्थिते

सर्वत्रैवं विचारे तु भोजनेऽप्यप्रवर्तनम् ॥ १ ॥”

यदि हर जगह इतना विचार किया जाए,

तो भोजन में भी प्रवृत्ति नहीं होगी।” (१)

तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तण्डुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः ।

अनन्तरं ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन्। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म ।

इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत् – “अयम् अस्य दोषो न । अनागतविपत्तिं को वा ज्ञातुं समर्थः। अतोऽस्मिन् विपत्काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम् अकृत्वा कश्चन उपायश्चिन्तनीयः । यतोहि विपत्काले विस्मयः एव कापुरुषलक्षणम्। सत्पुरुषाणां

लक्षणं तु

उसके वचन को सुनकर और चित्रग्रीव की अवहेलना करके सभी कबूतर नीचे उतरे और चावल के दाने खाने लगे। इसके बाद वे सभी उस जाल में फँस गए। तब जिनके वचन से कबूतर वहाँ फँसे, सभी ने उसकी निंदा की।

यह देखकर चित्रग्रीव ने कहा, “इसका दोष नहीं है। भविष्य की विपत्ति को कौन जान सकता है? इसलिए इस आपत्ति के समय में हमें इसका तिरस्कार न करके कोई उपाय सोचना चाहिए। क्योंकि विपत्ति के समय विस्मय (घबराहट) कापुरुषों का लक्षण है। सत्पुरुषों का लक्षण है:

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा,

सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ।

यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ

प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्॥२॥”

विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा,

सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम,

यश में रुचि, और शास्त्रों में लगन,

यह महान लोगों का स्वाभाविक गुण है।”

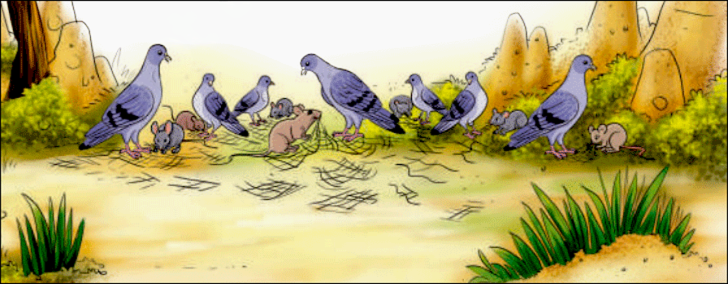

अतोऽधुना अस्माभिः धैर्यमवलम्ब्य प्रतीकारश्चिन्त्यताम्। प्रियमित्राणि ! लघूनाम् अपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका भवति इति नीतिवचनं लोकसिद्धम्। अतः अस्माभिः सर्वैः एकचित्तीभूय जालमादाय उड्डीयताम् ।”एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालमादाय उत्पतिताः ।

“इसलिए अब हमें धैर्य धारण करके उपाय सोचना चाहिए। प्रिय मित्रों! नीति वचन है कि छोटी-छोटी चीजों की एकता भी कार्य को सिद्ध करती है। यह लोक में सिद्ध है। अतः हमें एक मन होकर इस जाल को लेकर उड़ना चाहिए।”

अनन्तरं स व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत्

परं तस्य दृष्टिपथात् दूरं गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः । अथ व्याधं निवृत्तं

दृष्ट्वा कपोताः उक्तवन्तः – “स्वामिन्! किमिदानीं कर्तुम् उचितम् ?”

ऐसा विचार करके सभी पक्षियों ने जाल को लेकर उड़ान भरी। इसके बाद वह शिकारी दूर से जाल ले जाते हुए उन पक्षियों को देखकर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन जब पक्षी उसकी दृष्टि से दूर चले गए, तो शिकारी लौट गया। शिकारी को लौटते देख कबूतरों ने कहा, “स्वामी! अब क्या करना उचित है?”

चित्रग्रीव उवाच – “प्रियकपोताः ! अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराजः गण्डकीतीरे चित्रवने निवसति । सोऽस्माकं पाशान् दन्तबलेन छेत्स्यति ।” एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवरसमीपं गताः । हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्टशङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति । ततो हिरण्यकः कपोतानाम् अवपातभयात् चकितस्तूष्णीं स्थितः। चित्रग्रीव उवाच – “सखे हिरण्यक ! किम् अस्माभिः सह न सम्भाषसे ?” ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय आनन्देन त्वरया बहिः निःसृत्य अब्रवीत् – “आः ! पुण्यवान् अस्मि, मम प्रियसुहृत् चित्रग्रीवः समायातः ।”

चित्रग्रीव ने कहा, “प्रिय कबूतरों! हमारा मित्र हिरण्यक नामक मूषक राजा गंडकी नदी के तट पर चित्रवन में रहता है। वह अपने दाँतों के बल से हमारे बंधनों को काट देगा।” यह विचार करके सभी हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यक हमेशा अनिष्ट की आशंका से सौ द्वारों वाला बिल बनाकर रहता था। कबूतरों के आने के भय से वह चकित होकर चुप रहा। चित्रग्रीव ने कहा, “मित्र हिरण्यक! तुम हमसे बात क्यों नहीं करते?” तब हिरण्यक ने उसकी आवाज को पहचानकर आनंद के साथ जल्दी से बाहर निकलकर कहा, “आह! मैं धन्य हूँ, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है।”

पाशबद्धान् कपोतान् दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत् – “सखे ! किमेतत् ?” चित्रग्रीवोऽवदत् – “सखे ! एतद् अस्माकं विचारहीनतायाः फलम्।” तत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बन्धनं छेत्तुं सत्वरम् उपसर्पति। तदा चित्रग्रीवोऽवदत् – “मित्र ! मा मा एवम्। पूर्वं मदाश्रितानाम् एतेषां पाशान् छिनत्तु, पश्चात् मम।” एतदाकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्टमनाः पुलकितः सन् अब्रवीत् – “साधु मित्र ! साधु । अनेन आश्रितवात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्योऽसि।” ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बन्धनानि छिनत्ति स्म । सर्वे कपोताः पाशविमुक्ताः अभवन्। सहर्षं पुनः उड्डीय आकाशमार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोताः राजानं चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति– “भवतः नीतिशिक्षया नायकधर्मेण च वयं सर्वे सुरक्षिताः। धन्याः वयम्”।

कथां श्रावयित्वा नायकः सर्वान् सम्बोधयति – “मित्राणि ! आपद्ग्रस्ताः कपोताः बुद्धिबलेन संघटनसामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। तर्हि किमर्थं वयं संघटिताः भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः ?” नायकस्य प्रेरकवचनैः उत्साहिताः सर्वेऽपि भयं शोकं सन्देहं च विहाय सेतुनिर्माणकार्ये संलग्नाः जाताः । भगीरथप्रयत्नैः सेतुनिर्माणं कृत्वा तैः स्वीयप्राणाः अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः।

बंधन में बंधे कबूतरों को देखकर वह आश्चर्यचकित होकर क्षणभर रुका और बोला, “मित्र! यह क्या?” चित्रग्रीव ने कहा, “मित्र! यह हमारी विचारहीनता का फल है।” यह सुनकर हिरण्यक तुरंत चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए आगे बढ़ा। तब चित्रग्रीव ने कहा, “मित्र! ऐसा मत कर। पहले मेरे आश्रित इन कबूतरों के बंधन काट, फिर मेरे।” यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्न और रोमांचित होकर बोला, “साधु मित्र! साधु। इस आश्रितों के प्रति प्रेम के कारण तुम त्रिलोक का भी स्वामित्व प्राप्त करने योग्य हो।” इसके बाद हिरण्यक ने अपने मित्र के साथ सभी कबूतरों के बंधन काट दिए। सभी कबूतर बंधनमुक्त हो गए। आनंद के साथ फिर से आकाश मार्ग से जाते हुए सभी कबूतरों ने राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा की, “आपकी नीति शिक्षा और नायक धर्म के कारण हम सभी सुरक्षित हुए। हम धन्य हैं।”

कथा सुनाकर नायक ने सभी को संबोधित किया, “मित्रों! विपत्ति में फँसे कबूतरों ने बुद्धि के बल और संगठन की शक्ति से आत्मरक्षा की। तो फिर हम संगठित होकर आत्मरक्षा क्यों नहीं कर सकते?” नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहित होकर सभी ने भय, शोक, और संदेह को त्यागकर सेतु निर्माण के कार्य में जुट गए। भगीरथ जैसे प्रयासों से सेतु का निर्माण करके उन्होंने अपने और दूसरों के प्राणों की रक्षा की।

Best quality

thank bro

Thank u so much

THANKU SO MUCH