सुभाषितस्सं पीत्वा जीवनं सफलं कुरु

(सुभाषितों का रस पीकर जीवन को सफल बनाओ।)

Sanskrit:

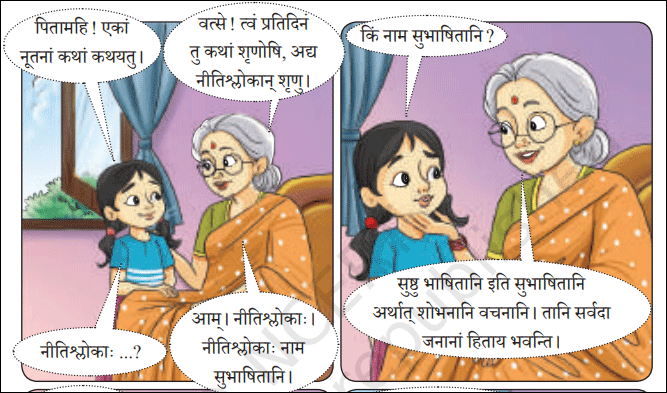

पितामहि! एकां नूतनां कथां कथयतु।

Hindi Translation:

दादी! एक नई कहानी सुनाइए।

Sanskrit:

“वत्से! त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोषि, अद्य नीतिश्लोकान् शृणु।

किं नाम सुभाषितानि?

नीतिश्लोकाः …?

आम्। नीतिश्लोकाः। नीतिश्लोकाः नाम सुभाषितानि।

Hindi Translation:

“बेटी! तुम प्रतिदिन कहानी सुनती हो, आज नीतिश्लोक सुनो।

सुभाषित क्या हैं?

नीतिश्लोक…?

हाँ। नीतिश्लोक। नीतिश्लोक ही सुभाषित हैं।

Sanskrit:

सष्ठ भाषितानि इति सुभाषितानि अर्थात् शोभनानि वचनानि। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति।

Hindi Translation:

सुंदर वचन ही सुभाषित हैं, अर्थात् शोभनीय वचन। ये हमेशा लोगों के हित के लिए होते हैं।

Sanskrit:

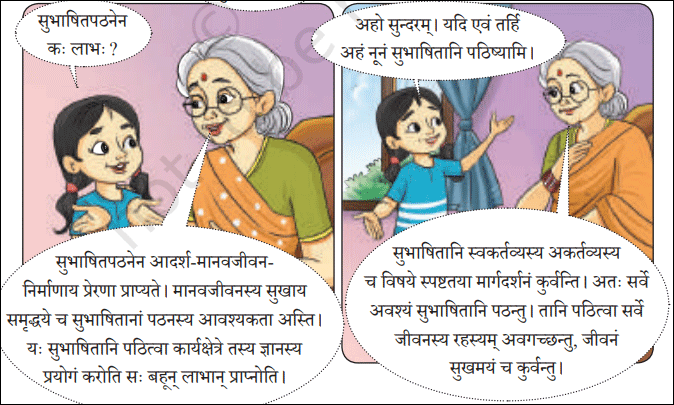

सुभाषितपठनेन कः लाभः?

Hindi Translation:

सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है?

Sanskrit:

सुभाषितपठनेन आदर्श मानवजीवन-निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। मानवजीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। यः सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति सः बहून् लाभान् प्राप्नोति।

Hindi Translation:

सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितों के पढ़ने की आवश्यकता है। जो सुभाषित पढ़कर अपने कार्यक्षेत्र में उनके ज्ञान का उपयोग करता है, वह बहुत से लाभ प्राप्त करता है।

Sanskrit:

अहो सुन्दरम्। यदि एवं तर्हि अहं नूनं सुभाषितानि पठिष्यामि।

Hindi Translation:

अहा, कितना सुंदर! यदि ऐसा है, तो मैं अवश्य सुभाषित पढ़ूँगी।

Sanskrit:

सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अतः सर्वे अवश्यं सुभाषितानि पठन्तु। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम् अवगच्छन्तु, जीवनं सुखमयं च कुर्वन्तु।

Hindi Translation:

सुभाषित अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए सभी को अवश्य सुभाषित पढ़ने चाहिए। उन्हें पढ़कर सभी जीवन के रहस्य को समझें और जीवन को सुखमय बनाएँ।

पदच्छेदः – गायन्ति / देवाः / किल / गीतकानि / धन्याः / तु / ते / भारतभूमिभागे / स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते / भवन्ति / भूयः / पुरुषाः / सुरत्वात्।

पदच्छेद: in hindi – गायन्ति — गाते हैं / देवाः — देवता / किल — सचमुच / निश्चय ही / गीतकानि — गीत / धन्याः — धन्य / तु — तो / पर / ते — वे / भारतभूमिभागे — भारतभूमि के भाग में / स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते — जो स्वर्ग और मोक्ष के स्थान का मार्ग है / भवन्ति — होते हैं / भूयः — अधिक / पुरुषाः — मनुष्य / सुरत्वात् — देवत्व के कारण ।

अन्वयः – भारतभूमिभागे (ये) भवन्ति ते धन्याः इति देवाः गीतकानि गायन्ति किल । स्वर्गापवर्गास्पद-मार्गभूते (भारतभूमिभागे) तु (देवाः) सुरत्वात् भूयः पुरुषाः (भवन्ति ) ।

अन्वयः in hindi –“भारतभूमि के भाग (में) जो लोग होते हैं, वे धन्य होते हैं — ऐसा देवता गीत गाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष के मार्गरूप इस भारतभूमि में तो देवता, देवत्व के कारण, बार-बार मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं।”

भावार्थः – ये मानवाः अस्यां भारतभूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्याः इति भारतभूमेः गुणगानं देवाः कुर्वन्ति। अतः वयं सर्वे भारतीयाः भाग्यशालिनः स्मः । धर्म-अर्थ- काम-मोक्षादिप्राप्तये मार्गभूते अस्मिन् भूखण्डे देवाः अपि देवत्वं विहाय मनुष्यरूपेण जन्मग्रहणार्थम् अभिलषन्ति ।

भावार्थ: in hindi : – जो मनुष्य इस भारतभूमि पर जन्म लेते हैं, वे धन्य हैं, ऐसा कहकर देवता भारतभूमि का गुणगान करते हैं। इसलिए हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग बनने वाली इस भूमि पर देवता भी अपने देवत्व को छोड़कर मनुष्य रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं।

पदच्छेदः – गुणी / गुणम् / वेत्ति / न / वेत्ति / निर्गुणः / बली / बलम् / वेत्ति / न / वेत्ति / निर्बलः / पिकः / वसन्तस्य / गुणम् / न / वायसः / करी / च / सिंहस्य / बलम् / न / मूषकः।

पदच्छेद: in hindi – गुणी – गुण वाला (सद्गुण संपन्न व्यक्ति) / गुणम् – गुण को / वेत्ति – जानता है / न – नहीं / वेत्ति – जानता / निर्गुणः – गुणहीन व्यक्ति / बली – बलवान / बलम् – बल को / वेत्ति – / जानता है / न – नहीं / वेत्ति – जानता / निर्बलः – निर्बल व्यक्ति / पिकः – कोयल / वसन्तस्य – वसंत का / गुणम् – गुण / न – नहीं / वायसः – कौआ / करी – हाथी / च – और / सिंहस्य – सिंह का / बलम् – बल / न – नहीं / मूषकः – चूहा

अन्वयः – गुणी गुणं वेत्ति । निर्गुणः (गुणं) न वेत्ति । बली बलं वेत्ति, निर्बलः (बलं) न वेत्ति । पिकः वसन्तस्य गुणं (वेत्ति) वायसः (वसन्तस्य गुणं) न (वेत्ति ) । करी च सिंहस्य बलं (वेत्ति)। मूषकः (सिंहस्य बलं) न वेत्ति।

अन्वयः in hindi – गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता है, निर्गुण व्यक्ति (गुण को) नहीं पहचानता। बलवान व्यक्ति बल को पहचानता है, निर्बल व्यक्ति (बल को) नहीं पहचानता। कोयल वसंत के गुण को (पहचानती है), कौआ (वसंत के गुण को) नहीं (पहचानता)। हाथी भी सिंह के बल को (पहचानता है), चूहा (सिंह के बल को) नहीं पहचानता।

भावार्थः – गुणवान् जनः अन्येषां सद्गुणान् ज्ञातुं शक्नोति। परन्तु गुणहीनः जनः अपरेषां सुगुणान् अवगन्तुं समर्थः न भवति। बलवान् जनः यथा अन्येषां बलं ज्ञातुं शक्नोति तथा बलरहितः जनः अन्येषां बलं ज्ञातुं न शक्नोति। वसन्तकाले आगते पिकः वसन्तस्य गुणानुरूपं कुहुतानं करोति । परन्तु काकः मधुरं गातुं न शक्नोति । गजः पशुराजसिंहस्य बलं जानाति किन्तु मूषकः तस्य बलं ज्ञातुं न पारयति। अतः योग्यः एव महत्त्वं ज्ञातुं समर्थो भवति, न अयोग्यः ।

भावार्थ: in hindi : – गुणवान व्यक्ति दूसरों के गुणों को समझ सकता है, लेकिन गुणहीन व्यक्ति दूसरों के गुणों को नहीं समझ सकता। बलवान व्यक्ति दूसरों के बल को जानता है, जबकि निर्बल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वसंत के आगमन पर कोयल वसंत के गुणों के अनुरूप कूकती है, परंतु कौआ मधुर गान नहीं कर सकता। गज (हाथी) पशुराज सिंह के बल को जानता है, किंतु मूषक (चूहा) उस बल को नहीं समझ सकता। इसलिए केवल योग्य व्यक्ति ही महत्त्व को समझ सकता है, अयोग्य नहीं।

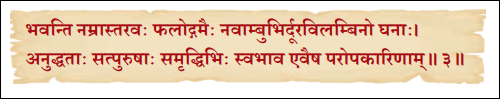

पदच्छेदः – भवन्ति / नम्राः / तरवः / फलोद्गमैः / नवाम्बुभिः / दूरविलम्बिनः / घनाः / अनुद्धताः / सत्पुरुषाः / समृद्धिभिः / स्वभावः / एव / एषः / परोपकारिणाम्।

पदच्छेद: in hindi – भवन्ति — होते हैं / बनते हैं / नम्राः — विनम्र / तरवः — वृक्ष / फलोद्गमैः — फलों के लगने से / नवाम्बुभिः — नई वर्षा के जल से / दूरविलम्बिनः — दूर तक लटकने वाले / घनाः — बादल / अनुद्धताः — अहंकाररहित / सत्पुरुषाः — सज्जन पुरुष / समृद्धिभिः — समृद्धियों से / ऐश्वर्य से / स्वभावः — स्वभाव / एव — ही / तो / एषः — यह / परोपकारिणाम् — परोपकारी व्यक्तियों का

अन्वयः – तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति। घनाः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः (भवन्ति) सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः (भवन्ति)। परोपकारिणाम् एष एव स्वभावः (भवति) ।

अन्वयः in hindi – वृक्ष फलों के लगने से विनम्र होते हैं। बादल नई वर्षा के जल से दूर तक लटकते हैं। सज्जन पुरुष समृद्धियों से अहंकाररहित रहते हैं। यही तो परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव होता है।

भावार्थः – समयानुसारं वृक्षेषु फलानि जायन्ते। फलभारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति। तथैव नवजलैः परिपूर्णाः मेघाः अवनताः भवन्ति, भूमिं प्रति आयान्ति वृष्टिं च कुर्वन्ति। अस्मिन्

संसारे बहवः परोपकारिणः जनाः सन्ति। स्वसमृद्धिकाले ते औद्धत्यं न प्रकटयन्ति । ते सहृदयाः विनम्राः च सन्तः सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति । ते परोपकारं व्रतरूपेण धारयन्ति। उक्तं च व्यासमहर्षिणा – परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।

भावार्थ: in hindi : – समय के अनुसार वृक्षों में फल उत्पन्न होते हैं। फलों के भार से वे वृक्ष नम्र (झुके हुए) हो जाते हैं। उसी प्रकार नवीन जल से परिपूर्ण मेघ नीचे आते हैं और पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। इस संसार में बहुत से परोपकारी लोग हैं। समृद्धि के समय वे घमंड नहीं दिखाते। वे सहृदय और विनम्र होकर हमेशा परोपकार के लिए प्रयासरत रहते हैं। वे परोपकार को व्रत की तरह धारण करते हैं। जैसा कि व्यास महर्षि ने कहा: परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को कष्ट देना पाप के लिए होता है।

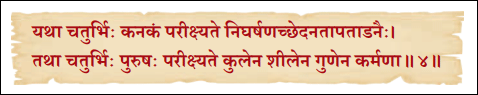

पदच्छेदः – यथा / चतुर्भिः / कनकम् / परीक्ष्यते / निघर्षणच्छेदनतापताडनैः / तथा / चतुर्भिः / पुरुषः / परीक्ष्यते / कुलेन / शीलेन / गुणेन / कर्मणा।

पदच्छेद: in hindi – यथा – जैसे / जिस प्रकार / चतुर्भिः – चार (उपायों) से / कनकम् – सोना / परीक्ष्यते – परखा जाता है / निघर्षण-च्छेदन-ताप-ताडनैः – घिसने, काटने, तपाने और पीटने से / तथा – वैसे ही / चतुर्भिः – चार / (उपायों) से / पुरुषः – मनुष्य / परीक्ष्यते – परखा जाता है / कुलेन – कुल (वंश) से / शीलेन – आचरण से / गुणेन – गुण से / कर्मणा – कर्म से

अन्वयः यथा निघर्षण-छेदन-ताप-ताडनैः चतुर्भिः (उपायैः) कनकं परीक्ष्यते। तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा (च) चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते ।

अन्वयः in hindi – जैसे घिसने, काटने, गरम करने और पीटने — इन चार तरीकों से सोने की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कुल (वंश), शील (चरित्र), गुण और कर्म — इन चार आधारों से मनुष्य की परीक्षा की जाती है।

भावार्थः – स्वर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम् आकलयितुम् आदौ निकषप्रस्तरे निघर्षणं करोति, तदनन्तरं तस्य सुवर्णस्य कर्तनं करोति, ततः अग्निना दाहयति, अन्ते सुवर्णखण्डे प्रहारं करोति। एभिः चतुर्भिः प्रकारैः परीक्ष्य सुवर्णस्य पूर्णशुद्धतां ज्ञातुं शक्नोति । तथैव पुरुषः अपि चतुर्भिः उपायैः

परीक्षणीयः । यथा – कस्मिन् परिवारे अयं जनः जन्म अलभत? तस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति ? सः कीदृशैः गुणैः युक्तः अस्ति?

पुनः सः केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति ? इति । एषु निकषेषु परीक्ष्य एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते ।

भावार्थ: in hindi : – स्वर्णकार सोने की शुद्धता का आकलन करने के लिए पहले निकष पत्थर पर घर्षण करता है, फिर सोने का काटन करता है, इसके बाद उसे अग्नि में तपाता है, और अंत में सोने के टुकड़े पर प्रहार करता है। इन चार प्रकारों से परीक्षा करके वह सोने की पूर्ण शुद्धता को जान सकता है। उसी प्रकार मनुष्य की भी चार उपायों से परीक्षा की जानी चाहिए: वह किस परिवार में जन्मा है? उसका स्वभाव कैसा है? वह किन गुणों से युक्त है? और वह किस कर्म के द्वारा सर्वत्र सम्मानित होता है? इन मानदंडों पर परीक्षा करके ही उसके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है।

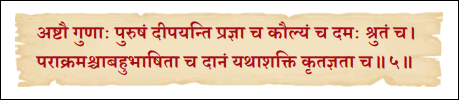

पदच्छेदः – अष्टौ / गुणाः / पुरुषम् / दीपयन्ति / प्रज्ञा / च / कौल्यम् / च / दमः / श्रुतम् / च / पराक्रमः / च / अबहुभाषिता / च / दानम् / यथाशक्ति / कृतज्ञता / च।

पदच्छेद: in hindi – अष्टौ – आठ / गुणाः – गुण / पुरुषम् – पुरुष को / दीपयन्ति – प्रकाशित करते हैं / प्रज्ञा – ज्ञान / च – और / कौल्यम् – कुलीनता / च – और / दमः – संयम / श्रुतम् – विद्या / च – और / पराक्रमः – साहस / वीरता / च – और / अबहुभाषिता – कम बोलना / च – और / दानम् – दान / यथाशक्ति – सामर्थ्यानुसार / कृतज्ञता – कृतज्ञता / च – और

अन्वयः – प्रज्ञा कौल्यं दमः श्रुतं पराक्रमः अबहुभाषिता च यथाशक्ति दानं कृतज्ञता च (इत्येते) अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति ।

अन्वयः in hindi – “प्रज्ञा, कुलीनता, आत्मसंयम, ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, अपनी शक्ति के अनुसार दान करना और कृतज्ञता — ये आठ गुण पुरुष को प्रकाशित (प्रसिद्ध) करते हैं।”

भावार्थः – अष्टभिः गुणैः युक्तः मानवः सर्वदा समाजे सम्मानं प्राप्नोति। विशेषज्ञानं, कुलीनता, संयमः, वेदादीनां शास्त्राणां ज्ञानं, पराक्रमः, अल्पभाषिता, सामर्थ्यानुसारं दानशीलता, कृतज्ञता च इति एते अष्टौ गुणाः सन्ति। मानवः उत्तमगुणान् आश्रित्य सम्मानितः भवति। अतः उक्तम् – गुणवान् पूज्यते नरः ।

भावार्थ: in hindi : – आठ गुणों से युक्त मनुष्य हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञान, कुलीनता, संयम, वेद और शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, सामर्थ्य के अनुसार दानशीलता, और कृतज्ञता—ये आठ गुण हैं। मनुष्य उत्तम गुणों को अपनाकर सम्मानित होता है। इसलिए कहा गया है: गुणवान व्यक्ति पूज्य होता है।

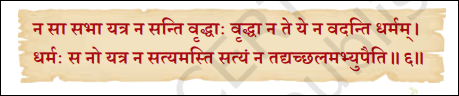

पदच्छेदः – न / सा / सभा / यत्र / न / सन्तिः / वृद्धाः / वृद्धाः / न / ते / ये / न / वदन्ति / धर्मम् / धर्मः / सः / नो / यत्र / न / सत्यम् / अस्ति / सत्यम् / न / तद् / यद् / छलम् / अभ्युपैति।

पदच्छेद: in hindi – न → नहीं / सा → वह (स्त्रीलिंग) / सभा → सभा / यत्र → जहाँ / न → नहीं / सन्तिः → हैं / होते हैं / वृद्धाः → वृद्ध (बुजुर्ग) / वृद्धाः → वृद्ध (बुजुर्ग) / न → नहीं / ते → वे / ये → जो / न → नहीं / वदन्ति → कहते हैं / बोलते हैं / धर्मम् → धर्म (सत्कर्म, नीति) / धर्मः → धर्म / सः → वह / नः → हमारा / हमारे लिए / यत्र → जहाँ / न → नहीं / सत्यम् → सत्य / अस्ति → है / होता है / सत्यम् → सत्य / न → नहीं / तद् → वह / यद् → जो / छलम् → छल / कपट / अभ्युपैति → स्वीकार करता है / पहुँचता है / अपनाता है

अन्वयः सा सभा न (अस्ति), यत्र वृद्धाः न सन्ति । ते वृद्धाः न (सन्ति), ये धर्मं न वदन्ति । सः धर्मः न उ (अस्ति), यत्र सत्यं न अस्ति। तत् सत्यं न (अस्ति), यत् छलम् अभ्युपैति ।

अन्वयः in hindi – वह सभा सभा नहीं है, जहाँ वृद्ध लोग नहीं होते। वे वृद्ध, वृद्ध नहीं हैं, जो धर्म की बात नहीं कहते। वह धर्म धर्म नहीं है, जहाँ सत्य नहीं होता। वह सत्य सत्य नहीं है, जो छल को स्वीकार करता है।

भावार्थ: – अस्मिन् संसारे विविधाः सभाः भवन्ति । सभासु जनसमागमः भवति। बहुभाषणं प्रचलति। तेन साफल्यं न भवति। वस्तुतः सा एव सभा सफला भवति यत्र वयोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाः च जनाः भवेयुः। पुनरपि ते ज्ञानवृद्धाः धर्मविषये वदेयुः। धर्मसम्बद्धायां चर्चायां सत्यम् एव वक्तव्यं यत् सत्यं तथ्ययुक्तं भवेत् न तु छलनायुक्तम् इति ।

भावार्थ: in hindi : – इस संसार में अनेक सभाएँ होती हैं। सभाओं में लोगों का समागम होता है और बहुत सी बातें होती हैं, परंतु इससे सफलता नहीं मिलती। वास्तव में वही सभा सफल होती है, जिसमें वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध लोग हों। फिर भी, वे ज्ञानवृद्ध धर्म के विषय में बोलें। धर्म से संबंधित चर्चा में सत्य ही बोला जाना चाहिए, जो तथ्यों पर आधारित हो, न कि छल से युक्त हो।

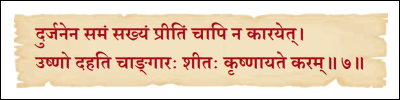

पदच्छेदः – दुर्जनेन / समम् / सख्यम् / प्रीतिम् / च / अपि / न / कारयेत् / उष्णः / दहति / चाङ्गारः / शीतः / कृष्णायते / करम्।

पदच्छेद: in hindi – दुर्जनेन – दुष्ट व्यक्ति के साथ / बुरे व्यक्ति से / समम् – समान / बराबर / सख्यम् – मित्रता / प्रीतिम् – प्रेम / स्नेह / च – और / अपि – भी / न – नहीं / कारयेत् – करानी चाहिए / बनानी चाहिए / उष्णः – गरम / दहति – जलाता है / चाङ्गारः – अंगारा / जलता कोयला / शीतः – ठंडा / कृष्णायते – काला कर देता है / करम् – हाथ

अन्वयः – दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं च अपि न कारयेत्। उष्णः च|ङ्गारः दहति शीतः च करं कृष्णायते ।

अन्वयः in hindi – दुर्जन के साथ न तो मित्रता करनी चाहिए और न ही प्रेम करना चाहिए। जैसे गरम अंगारा जलाता है, वैसे ही ठंडा अंगारा भी हाथ को काला कर देता है।

भावार्थ : – दुर्जनेन सह मैत्री न करणीया। यतो हि दुर्जनः विश्वासयोग्यः न भवति। दुर्जनेन सह बन्धुता प्रीतिः न करणीया । यतः तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यं परं हृदये कपटता भवति । अङ्गारः उष्णः भवति चेत् तापेन करं ज्वालयति । पुनः यदि सः अङ्गारः शीतलः अस्ति तदापि हस्तं मलिनं करोति । तथैव दुर्जनः सर्वदा एव अनिष्टं करोति कारयति च। अतः विद्यया अलङ्कृतोऽपि दुर्जनः परिहर्तव्यः ।

भावार्थ: in hindi : – दुर्जन के साथ मित्रता या प्रीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दुर्जन विश्वासयोग्य नहीं होता। दुर्जन के साथ बंधुता या प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके मुख में मधुरता होती है, परंतु हृदय में कपट होता है। गर्म अंगारा ताप से हाथ को जला देता है, और यदि अंगारा ठंडा हो, तब भी वह हाथ को मैला कर देता है। उसी प्रकार दुर्जन हमेशा ही अहित करता है या करवाता है। इसलिए विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन से बचना चाहिए।

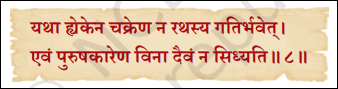

पदच्छेदः – यथा / ह्येकेन / चक्रेण / न / रथस्य / गतिः / भवेत् / एवम् / पुरुषकारेण / विना / दैवम् / न / सिध्यति।

पदच्छेद: in hindi – यथा — जैसे / ह्येकेन — वास्तव में एक ही (ह्य = निश्चय ही, एकेन = एक से) / चक्रेण — पहिये से / न — नहीं / रथस्य — रथ का / गतिः — चलना / गति / भवेत् — हो सकता है / एवम् — वैसे ही / पुरुषकारेण — पुरुषार्थ से / प्रयास से / विना — बिना / दैवम् — भाग्य / न — नहीं / सिध्यति — सिद्ध होता है / सफल होता है

अन्वयः – यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ।

अन्वयः in hindi – “जैसे केवल एक पहिये से रथ की गति नहीं होती, वैसे ही पुरुषार्थ के बिना दैव (भाग्य) सिद्ध नहीं होता।”

भावार्थः – रथस्य गतिः चक्रद्वयेन एव सम्यक् भवति । एकेन चक्रेण रथस्य गमनं न सम्भवेत्। रथस्य गतिः स्थगिता स्यात् । पुरुषार्थेन विना फलं न सिध्यति । भाग्ये स्थितेऽपि उद्योगेन एव फलं लभ्यते। अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्नः भाग्यं च मानवरथस्य द्वे चक्रे स्तः । उक्तम् अपि – उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

भावार्थ: in hindi : – रथ की गति दो पहियों से ही ठीक होती है। एक पहिए से रथ का चलना संभव नहीं होता, उसकी गति रुक जाती है। पुरुषार्थ के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। भाग्य होने पर भी उद्योग (प्रयास) से ही फल प्राप्त होता है। यह अनुभव होता है कि प्रयत्न और भाग्य मनुष्य के रथ के दो पहिए हैं। जैसा कि कहा गया है: उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि केवल मनोरथों से।

Thanks a lot…

Thank u

😁😁

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!

I LOVE THIS.

IT IS VERY VERY HELPFUL AND EASY FOR ME.

THANK YOU SO MUCH