Solutions For All Chapters – Hindi Malhar Class 8

पाठ से

मेरी समझ से

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा (★) बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं।

1. आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं?

- सपने मात्र कल्पनाएँ हैं

- सपनों को भूल जाना चाहिए

- सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए (★)

- सपने देखना अच्छी बात है (★)

2. ‘मत बाँधो’ कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है?

- प्रेम की

- शिक्षा की

- सपनों की (★)

- अधिकारों की

3. “इन सपनों के पंख न काटो” पंक्ति में सपनों के ‘पंख’ होने की कल्पना क्यों की गई है?

- सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं (★)

- सपने सफलता की ऊँचाइयों तक ले जाते हैं (★)

- सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं (★)

- सपने पंखों की तरह कोमल और अनेक प्रकार के होते हैं

4. “स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प” पंक्ति में ‘स्वर्ग’ से आप क्या समझते हैं?

- जहाँ किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट न हो

- जहाँ अतुलनीय धन संपत्ति हो

- जहाँ परस्पर सहयोग एवं सद्भाव हो (★)

- जहाँ सभी प्राणी एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील हों (★)

5. यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है?

- वह बहुत तेजी से उड़ सकता है

- वह और गहरा हो सकता है

- उसकी उड़ान रुक सकती है (★)

- वह बढ़कर पौधा बन सकता है (★)

(ख) हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?

उत्तर: मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता का मुख्य भाव सपनों की स्वतंत्रता और उनकी उड़ान को बनाए रखने पर केंद्रित है। सपनों को पंखों से जोड़ा गया है, जो प्रेरणा और ऊँचाइयों को दर्शाते हैं। ‘स्वर्ग’ का अर्थ सुखद और सहयोगपूर्ण समाज से है, और बीज का उदाहरण सपनों की संभावनाओं को दर्शाता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा करके मैंने समझा कि सभी उत्तर कविता के भाव को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं।

पंक्तियों पर चर्चा

कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए।

(क) “सौरभ उड़ जाता है नभ में

फिर वह लौट कहाँ आता है?

बीज धूलि में गिर जाता जो

वह नभ में कब उड़ पाता है?”

उत्तर: इन पंक्तियों का अर्थ है कि सुगंध (सौरभ) आसमान में उड़ जाती है और वापस नहीं लौटती, जैसे सपने स्वतंत्र होकर ऊँचाइयों तक जाते हैं। लेकिन अगर बीज धूल में गिर जाए, तो वह उड़ नहीं सकता, अर्थात् सपनों को बाधित करने से उनकी संभावनाएँ खत्म हो जाती हैं। यह सपनों की स्वतंत्रता का महत्व बताता है।

(ख) “मुक्त गगन में विचरण कर यह

तारों में फिर मिल जायेगा,

मेघों से रंग औ’ किरणों से

दीप्ति लिए भू पर आयेगा।”

उत्तर: इन पंक्तियों का अर्थ है कि सपने, जब स्वतंत्र होते हैं, तो तारों तक पहुँचते हैं और बादलों व किरणों से सुंदरता व प्रेरणा लेकर धरती पर लौटते हैं। यह सपनों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है, जो समाज को सुंदर बनाते हैं।

मिलकर करें मिलान

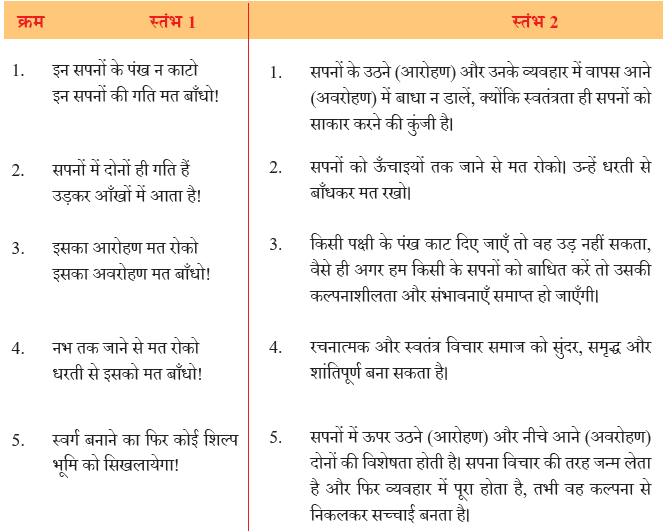

कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भ से मिलाइए।

उत्तर:

| क्रम | स्तंभ 1 (पंक्तियाँ) | स्तंभ 2 (भाव/संदर्भ) |

|---|---|---|

| 1. | इन सपनों के पंख न काटो / इन सपनों की गति मत बाँधो ! | किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएँ तो वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएँ समाप्त हो जाएँगी। |

| 2. | सपनों में दोनों ही गति हैं / उड़कर आँखों में आता है! | सपनों में ऊपर उठने (आरोहण) और नीचे आने (अवरोहण) दोनों की विशेषता होती है। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है। |

| 3. | इसका आरोहण मत रोको / इसका अवरोहण मत बाँधो ! | सपनों के उठने (आरोहण) और उनके व्यवहार में वापस आने (अवरोहण) में बाधा न डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। |

| 4. | नभ तक जाने से मत रोको / धरती से इसको मत बाँधो ! | सपनों को ऊँचाइयों तक जाने से मत रोको। उन्हें धरती से बाँधकर मत रखो। |

| 5. | स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प / भूमि को सिखलायेगा | रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। |

सोच-विचार के लिए

कविता को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए-

(क) कविता में ‘मत बाँधो’, ‘पंख न काटो’ आदि संबोधन किसके लिए किए गए होंगे?

उत्तर: ये संबोधन समाज, माता-पिता, शिक्षकों या उन लोगों के लिए हैं जो सपनों को सीमित करते हैं।

(ख) कविता में सपनों की गति न बाँधने की बात क्यों कही गई होगी?

उत्तर: क्योंकि सपनों की स्वतंत्रता से ही वे साकार होते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। बाधाएँ डालने से सपने अधूरे रह जाते हैं।

(ग) कविता में सौरभ, बीज, धुआँ, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में इन सबसे अलग सपनों की और कौन-सी विशेषताएँ हो सकती हैं?

उत्तर: सपनों की विशेषताएँ:

- सपने प्रेरणा देते हैं।

- सपने रचनात्मकता को बढ़ाते हैं।

- सपने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का आधार हैं।

- सपने सीमाओं से परे सोचने की शक्ति देते हैं।

(घ) कविता में ‘आरोहण’ और ‘अवरोहण’ दोनों के महत्व की बात की गई है। उदाहरण देकर बताइए कि आपने ‘आरोहण’ और ‘अवरोहण’ को कब-कब सार्थक होते देखा?

उत्तर:

आरोहण: जब मैंने मेहनत करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए।

अवरोहण: जब मैंने अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया, जैसे दोस्तों को पढ़ाई में सहायता देना।

(ङ) “सपनों में दोनों ही गति है/ उड़कर आँखों में आता है!” क्या आप सहमत हैं कि सपने ‘आँखों में लौटकर’ वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आस-पास के अनुभवों से कोई उदाहरण दीजिए।

उत्तर: हाँ, मैं सहमत हूँ। उदाहरण: मेरे दोस्त ने डॉक्टर बनने का सपना देखा, उसने मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। उसका सपना सच होने की ओर बढ़ रहा है।

शीर्षक

कविता का शीर्षक है ‘मत बाँधो’। यदि आपको इस कविता को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा? यह भी लिखिए।

उत्तर: मैं कविता का नाम “सपनों की उड़ान” दूँगा। यह नाम इसलिए चुना क्योंकि कविता सपनों को स्वतंत्र रखने और उन्हें ऊँचाइयों तक ले जाने की बात करती है।

अनुमान और कल्पना से

(क) मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या-क्या रखना चाहेंगे और क्या-क्या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए।

उत्तर:

- रखना चाहूँगा: शांति, सहयोग, शिक्षा, प्रकृति की सुंदरता, समानता।

- कारण: ये चीजें जीवन को सुखद और समृद्ध बनाती हैं।

- नहीं रखूँगा: हिंसा, भेदभाव, प्रदूषण, स्वार्थ।

- कारण: ये समाज को नष्ट करते हैं।

(ख) कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। कलाएँ हमारे आस-पास की दुनिया को सुंदर बनाती हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन-सी कला सीखना चाहेंगे? उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा? अनुमान करके बताइए।

उत्तर: मैं चित्रकला सीखना चाहूँगा। इससे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूँ और अपने आस-पास की दुनिया को रंगों से सुंदर बना सकता हूँ।

(ग) “सौरभ उड़ जाता है नभ में/ फिर वह लौट कहाँ आता है?” यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या-क्या परिवर्तन करना चाहेंगे?

उत्तर: मैं अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में अधिक मेहनत करना चाहूँगा ताकि पढ़ाई में और बेहतर हो सकूँ।

(घ) “बीज धूलि में गिर जाता जो / वह नभ में कब उड़ पाता है?” यदि सपने बीज की तरह हों तो उन्हें उगने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी? (संकेत- धूप अर्थात मेहनत, पानी अर्थात लगन आदि।)

उत्तर: सपनों को उगने के लिए चाहिए:

- मेहनत (धूप)

- लगन (पानी)

- प्रेरणा (मिट्टी)

- मार्गदर्शन (खाद)

(ङ) “स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प / भूमि को सिखलायेगा !” यदि अच्छे सपनों या विचारों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों अथवा विचारों से क्या होता होगा? बुरे सपनों या विचारों से कैसे बचा जा सकता है?

उत्तर: बुरे सपने भय, तनाव और नकारात्मकता फैलाते हैं।

बचने का तरीका: सकारात्मक सोच, अच्छी संगति, और प्रेरणादायक किताबें पढ़ना।

(च) “इन सपनों के पंख न काटो /इन सपनों की गति मत बाँधो!” कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तब दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन-सी बातें महत्वपूर्ण होंगी?

उत्तर: दुनिया रचनात्मक, प्रगतिशील और सुखद होगी। महत्वपूर्ण बातें: सहयोग, नवाचार, और समानता।

(छ) “इन सपनों के पंख न काटो / इन सपनों की गति मत बाँधो!” आपके विचार से यह सुझाव है? आदेश है? प्रार्थना है? या कुछ और है? यह बात किससे कही जा रही है?

उत्तर: यह एक प्रार्थना है। यह समाज, माता-पिता और शिक्षकों से कही जा रही है ताकि वे सपनों को सीमित न करें।

कविता की रचना

“सौरभ उड़ जाता है नभ में…”

“बीज धूलि में गिर जाता जो…”

“अग्नि सदा धरती पर जलती…”

उपर्युक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों को पढ़ते समय हमारी आँखों के सामने कुछ चित्र उभर आते हैं। कई बार कवि अपनी बात अथवा मुख्य भाव को समझाने या बताने के लिए उदाहरणों के माध्यम से शब्द-चित्रों की लड़ी-सी लगा देता है जिससे कविता में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस कविता में भी ऐसी अनेक विशेषताएँ छिपी हैं।

(क) अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए।

उत्तर: महादेवी वर्मा की इस कविता में निम्नलिखित विशेषताएँ छिपी हैं:

- प्रकृति के प्रतीकों का प्रयोग – जैसे सौरभ, बीज, अग्नि, धुआँ आदि।

- कल्पना की उड़ान – कविता में सपनों की तुलना उड़ते हुए सौरभ और नभ से की गई है।

- प्रतीकों के माध्यम से विचार व्यक्त – जैसे बीज, जो जमीन पर गिरने के बाद ऊपर नहीं उड़ सकता।

- विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग – आरोहण और अवरोहण जैसे शब्दों के माध्यम से।

- सपनों का मानवीकरण – जैसे उन्हें पंख दिए गए हैं, उड़ते हैं, लौटते हैं।

- संबोधन शैली का प्रयोग – जैसे “इन सपनों के पंख न काटो”।

- प्रश्नवाचक शैली – जैसे “फिर वह लौट कहाँ आता है?”

- दोहराव (repetition) – “मत बाँधो”, “मत काटो” जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति से बल मिला है।

- सामाजिक संदेश – सपनों की स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रेरणा।

- लयात्मकता और संगीतमय प्रवाह – कविता में छंद और लय का सुंदर प्रयोग हुआ है।

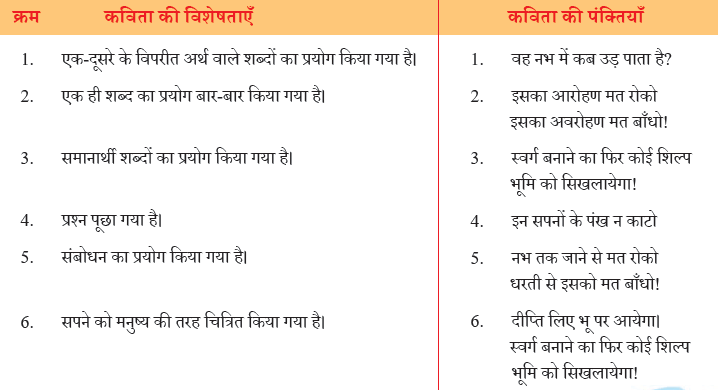

(ख) नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएँ और वे पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएँ समाहित हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए।

उत्तर:

| क्रम | कविता की विशेषता | कविता की पंक्ति |

|---|---|---|

| 1 | एक-दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है | इसका आरोहण मत रोको / इसका अवरोहण मत बाँधो ! |

| 2 | एक ही शब्द का प्रयोग बार-बार किया गया है | इन सपनों के पंख न काटो |

| 3 | समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है | स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प / भूमि को सिखलायेगा ! |

| 4 | प्रश्न पूछा गया है | वह नभ में कब उड़ पाता है? |

| 5 | संबोधन का प्रयोग किया गया है | नभ तक जाने से मत रोको / धरती से इसको मत बाँधो ! |

| 6 | सपने को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है | दीप्ति लिए भू पर आयेगा। / स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प / भूमि को सिखलायेगा ! |

शब्दों की बात

“इसका आरोहण मत रोको

इसका अवरोहण मत बाँधो!”

उपर्युक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ‘आरोहण’

और ‘अवरोहण’ दोनों एक-दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। आरोहण का अर्थ है- नीचे से ऊपर की ओर जाना या चढ़ना और अवरोहण का अर्थ है- ऊपर से नीचे की ओर आना या उतरना।

(क) नीचे दिए रिक्त स्थान में ‘आरोहण’ और ‘अवरोहण’ का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए।

- पर्वतारोहियों ने बीस दिन तक पर्वत पर आरोहण कर विजय प्राप्त की।

- नदियाँ विशाल पर्वतों से अवरोहण करते हुए सागर में मिल जाती हैं।

- अंकगणित में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखने की प्रक्रिया अवरोहण क्रम कहलाती है।

इसी प्रकार से ‘आरोहण’ और ‘अवरोहण’ शब्दों के प्रयोग को देखते हुए आप भी कुछ सार्थक वाक्य बनाइए।

- मैंने मेहनत से अपने सपनों का आरोहण शुरू किया।

- मेरे दोस्त ने अपनी गलतियों से सीखकर अवरोहण की प्रक्रिया अपनाई।

(ख) नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए-

“वह नभ में कब उड़ पाता है?”

“धूम गगन में मँडराता है।”

‘नभ’ और ‘गगन’ समान अर्थ वाले शब्द श हैं। रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ नई पंक्तियों की रचना कीजिए और देखिए कि पंक्तियों में लय बनाए रखने के लिए और किन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है?

‘नभ’ और ‘गगन’ के समानार्थी शब्दों से नई पंक्तियाँ:

मूल: वह नभ में कब उड़ पाता है? / धूम गगन में मँडराता है।

नई पंक्तियाँ:

वह आकाश में कब उड़ पाता है?

धूम अंतरिक्ष में मँडराता है।

परिवर्तन: लय बनाए रखने के लिए ‘आकाश’ और ‘अंतरिक्ष’ जैसे समान लंबाई के शब्द चुने गए।

(ग) कविता में ‘मत’ शब्द के साथ ‘बाँधो’, ‘काटो’ क्रिया लगाई गई है। आप ‘मत’ के साथ कौन-कौन सी क्रियाएँ लगाना चाहेंगे? लिखिए। (संकेत- ‘मत डरो’)

‘मत’ के साथ अन्य क्रियाएँ:

- मत डरो

- मत रोको

- मत भूलो

- मत हटो

(घ) आपकी भाषा में ‘बाँधने’ के लिए और कौन-कौन सी क्रियाएँ हैं? अपने समूह में चर्चा करके लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। (संकेत- जोड़ना)

‘बाँधने’ के लिए अन्य क्रियाएँ और वाक्य:

- जोड़ना: मैंने किताबों को रस्सी से जोड़ा।

- बंद करना: दरवाजे को रस्सी से बंद कर दो।

- गाँठना: मैंने कपड़े को गाँठ लिया।

- रूकावट डालना: उसने मेरे काम में रूकावट डाली।

(ङ) ‘मत’ शब्द को उलट कर लिखने से शब्द बनता है ‘तम’ जिसका अर्थ है ‘अँधेरा’। कविता में से कुछ ऐसे और शब्द छाँटिए जिन्हें उलट कर लिखने से अर्थ देने वाले शब्द बनते हैं।

‘मत’ को उलटने से ‘तम’ बनता है। अन्य शब्द:

- ना → आन (अनाज)

- जा → आज

- रा → आर (आरंभ)

काल परिवर्तन

“सौरभ उड़ जाता है नभ में”

उपर्युक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। इस पंक्ति की क्रिया ‘जाता है’ से पता चलता है कि यह वर्तमान काल में लिखी गई है। यदि हम इसी पंक्ति को भूतकाल और भविष्य काल में लिखें तो यह निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाएगी-

भूतकाल – सौरभ उड़ गया है नभ में

भविष्य काल – सौरभ उड़ जाएगा नभ में

कविता में वर्तमान काल में लिखी गई ऐसी अनेक पंक्तियाँ आई हैं। उन पंक्तियों को कविता में से ढूँढ़कर भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए।

उत्तर:

अन्य पंक्तियाँ:

1. मूल: धूम गगन में मँडराता है

- भूतकाल: धूम गगन में मँडराया था

- भविष्य काल: धूम गगन में मँडराएगा

2. मूल: सपनों में दोनों ही गति हैं

- भूतकाल: सपनों में दोनों ही गति थीं

- भविष्य काल: सपनों में दोनों ही गति होंगी

शब्दकोश से

“स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प”

शब्दकोश के अनुसार ‘शिल्प’ शब्द के निम्नलिखित अर्थ हैं- 1. हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार करने का काम – दस्तकारी, कारीगरी या हुनर, जैसे- बरतन बनाना, कपड़े सिलना, गहने गढ़ना आदि। 2. कला संबंधी व्यवसाय। 3. दक्षता, कौशल। 4. निर्माण, सर्जन, सृष्टि, रचना। 5. आकार, आवृत्ति। 6. अनुष्ठान, क्रिया, धार्मिक कृत्य।

अब शब्दकोश से ‘शिल्प’ शब्द से जुड़े निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खोजकर लिखिए-

1. शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पिक या शिल्पकारी

2. शिल्पकला

3. शिल्पकौशल

4. शिल्पगृह या शिल्पगेह

5. शिल्पविद्या

6. शिल्पशाला या शिल्पालय

उत्तर:

1. शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पिक या शिल्पकारी

- शिल्पकार / शिल्पी – वह व्यक्ति जो किसी शिल्प (कला, निर्माण) से जुड़ा होता है; जैसे मूर्तिकार, काष्ठकार आदि।

- शिल्पजीवी – जो शिल्प (कला, दस्तकारी) को जीविका का साधन बनाए।

- शिल्पकारक – जो शिल्प का निर्माण या निर्देशन करता है; शिल्प की रचना में सहायक तत्व।

- शिल्पिक – (कम प्रयुक्त शब्द) शिल्प में संलग्न व्यक्ति; शिल्प बनाने वाला।

- शिल्पकारी – शिल्प करने की क्रिया या प्रक्रिया; रचनात्मक कार्य।

2. शिल्पकला – वह कला जिसमें हाथों से सुंदर वस्तुएँ, कलाकृतियाँ या सजावटी चीज़ें बनाई जाती हैं; जैसे चित्रकारी, काष्ठशिल्प, मृत्तिका शिल्प आदि।

3. शिल्पकौशल – शिल्प बनाने की दक्षता और निपुणता; किसी कला को अत्यंत कुशलता से प्रस्तुत करने की योग्यता।

4. शिल्पगृह / शिल्पगेह – वह स्थान जहाँ शिल्प तैयार किया जाता है; शिल्पियों का कार्यस्थल या कार्यशाला।

5. शिल्पविद्या – शिल्प बनाने से संबंधित ज्ञान और विधियाँ; निर्माण, सजावट, संरचना आदि से जुड़ी विद्या।

6. शिल्पशाला / शिल्पालय – वह संस्था या भवन जहाँ शिल्प की शिक्षा दी जाती है या उसका अभ्यास किया जाता है; जैसे प्रशिक्षण केंद्र या हस्तशिल्प विद्यालय।

पाठ से आगे

आपकी बात

(क) कविता में गति को न बाँधने की बात कही गई है। आप ‘बाँधने’ का प्रयोग किन-किन स्थितियों या वस्तुओं के लिए करते हैं? बताइए। (संकेत – गाँठ बाँधना)

उत्तर:

- गाँठ बाँधना: रस्सी से सामान बाँधना।

- रिश्ता बाँधना: दोस्ती या विवाह का बंधन।

- रोकना: किसी को जाने से बाँधना।

(ख) ‘स्वर्ग’ शब्द से आशय है ‘सुखद स्थान’। अर्थात वह स्थान जहाँ सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति हो। अपने घर, आस-पड़ोस और विद्यालय को सुखद स्थान बनाने के लिए आप क्या-क्या प्रयास करेंगे? सूची बनाइए और घर के सदस्यों के साथ साझा कीजिए।

उत्तर:

- घर में साफ-सफाई बनाए रखना।

- बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम करना।

- पेड़-पौधे लगाना और पर्यावरण को सुंदर बनाना।

- किसी से झगड़ा न करना और मिलजुल कर रहना।

- विद्यालय में किसी का मज़ाक न उड़ाना और सभी की मदद करना।

- ईमानदारी और सच बोलने की आदत अपनाना।

- कचरा डस्टबिन में डालना और स्वच्छता बनाए रखना।

- शांत वातावरण बनाने के लिए शोर न मचाना।

- सकारात्मक सोच और मुस्कुराकर बात करना।

- ज़रूरतमंदों की मदद करना।

(ग) कविता में सपनों की बात की गई है। आपका कौन-सा सपना ऐसा है जो यदि सच हो जाए तो वह दूसरों की सहायता कर सकता है? उसके विषय में बताइए।

उत्तर: छात्र / छात्रा स्वयं करें

चर्चा-परिचर्चा

“सपनों में दोनों ही गति है/ उड़कर आँखों में आता है।” किसी एक के द्वारा देखा गया सपना बहुत से लोगों का सपना भी बन जाता है, जैसे- हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का सपना सभी भारतीयों का सपना बन गया। साथियों से चर्चा कीजिए कि आपके कौन-से ऐसे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप अन्य लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे।

उत्तर:

मेरा सपना है कि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके — चाहे वह शहर में रहता हो या गाँव में। आज भी हमारे देश में कई बच्चे आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी या सामाजिक कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली माध्यम है, जिससे हम गरीबी, भेदभाव और अज्ञानता से लड़ सकते हैं।

इस सपने को साकार करने के लिए मैं:

- अपने दोस्तों के साथ मिलकर ‘शिक्षा सहायता समूह‘ बनाना चाहता/चाहती हूँ,

- पुरानी किताबें इकट्ठा करके ज़रूरतमंद बच्चों को देना,

- सप्ताह में एक दिन पास के गाँव या झुग्गी क्षेत्र में जाकर पढ़ाना,

- स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने का प्रयास करना,

- लोगों को जागरूक करना कि बेटा-बेटी दोनों की शिक्षा जरूरी है।

अगर और लोग मेरे इस सपने से जुड़ जाएँ, तो यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका सपना बन जाएगा — और एक दिन हमारा देश पूरी तरह से साक्षर हो सकेगा।

सृजन

(ख) कविता आगे बढ़ाएँ

नीचे दी गई पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक कविता तैयार कीजिए।

इन सपनों के पंख न काटो

इन सपनों की गति मत बाँधो।

उत्तर:

इन सपनों के पंख न काटो

इन सपनों की गति मत बाँधो।

ये सपने नई राह दिखाते,

जीवन को आलोकित कर जाते।

इन्हें उड़ने दो, बढ़ने दो,

दुनिया को सुंदर बनाने दो।

(ग) खोया-पाया

मान लीजिए आपका सपना कहीं खो गया है। उसके खो जाने की रिपोर्ट तैयार करें। आपको स्कूल प्रशासन को यह रिपोर्ट भेजनी है। इसके लिए स्कूल प्रशासन के नाम एक पत्र लिखिए।

सेवा में,

प्रधानाचार्य महोदय / महोदया,

[विद्यालय का नाम]

[विद्यालय का पता]

विषय: मेरे एक विशेष सपने के खो जाने की रिपोर्ट।

महोदय / महोदया,

सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र / छात्रा [अपना नाम] कक्षा [अपनी कक्षा] का हूँ। मैं यह पत्र आपको यह बताने के लिए लिख रहा/रही हूँ कि मेरा एक सपना हाल ही में “खो” गया है। यह सपना मैंने लंबे समय से देखा था — समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य करने और एक आदर्श नागरिक बनने का सपना।

मैंने उस सपने को अपने हृदय में सँजो कर रखा था और हर दिन उसे साकार करने की दिशा में प्रयास करता/करती थी। लेकिन बीते कुछ समय से व्यस्तताओं, असफलताओं और नकारात्मक सोच के कारण वह सपना धुंधला होता गया और अब ऐसा लगता है कि वह कहीं खो गया है।

मुझे आशंका है कि यदि उस सपने को अब नहीं खोजा गया, तो मैं अपनी दिशा और उद्देश्य खो सकता/सकती हूँ। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय में एक ‘खोया-पाया केंद्र’ में मेरी इस रिपोर्ट को दर्ज करें, ताकि इस सपने को पुनः खोजा जा सके और मैं फिर से उसी उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकूँ।

सपनों को सँजोना और उन्हें जीवित रखना बहुत आवश्यक होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और सहयोग से मैं अपना सपना फिर से पा सकूँगा/सकूँगी।

धन्यवाद।

आपका आज्ञाकारी छात्र / छात्रा,

[आपका नाम]

[कक्षा, रोल नंबर]

[तारीख]

वाद-विवाद

(क) कक्षा में पाँच-पाँच विद्यार्थियों के समूह बनाकर एक वाद-विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है- “व्यक्ति को बाँध सकते हैं उसकी कल्पना और विचारों को नहीं।”

एक समूह विषय के विपक्ष में और दूसरा समूह विषय के पक्ष में अपना तर्क देगा। जैसे-

समूह 1- व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है।

- अगर कल्पना और विचारों पर नियंत्रण नहीं होगा, तो समाज में अनुशासन और मर्यादा खत्म हो जाएगी।

- बिना सीमाओं के कल्पना से अराजकता फैल सकती है — जैसे गलत सोच, हिंसा या भ्रामक प्रचार।

- सभी विचार सही नहीं होते, कुछ विचार दूसरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं — जैसे कट्टरता, भेदभाव आदि।

- हर स्वतंत्रता की एक सीमा होती है। अगर कोई सपना दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह उचित नहीं।

- स्कूल, समाज और परिवार में नियम और मार्गदर्शन जरूरी होते हैं — जिससे कल्पना रचनात्मक दिशा में जाए।

समूह 2- स्वतंत्र विचार और कल्पना प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- कल्पना ही नई खोजों और आविष्कारों की जननी है — जैसे विमान, मोबाइल, इंटरनेट।

- स्वतंत्र विचार व्यक्ति की पहचान बनाते हैं और समाज को आगे ले जाते हैं।

- यदि कल्पना को बाँध दिया गया तो रचनात्मकता रुक जाएगी, जैसे कि कविता में कहा गया है – “इन सपनों के पंख न काटो।”

- महात्मा गांधी, कल्पना चावला, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे लोग अपने स्वतंत्र विचारों के कारण ही महान बने।

- विचारों की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल स्तंभ है।

(ख) विद्यार्थी वाद-विवाद के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं।

उत्तर: हमारी कक्षा में “व्यक्ति को बाँध सकते हैं, उसकी कल्पना और विचारों को नहीं” विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दो समूहों ने पक्ष और विपक्ष में अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। पक्ष में बोलने वाले साथियों ने कहा कि स्वतंत्र विचार ही समाज को आगे ले जाते हैं और कल्पना से ही नई खोजें होती हैं। वहीं विपक्ष में बोलने वाले छात्रों ने बताया कि कल्पना पर नियंत्रण आवश्यक है, ताकि वह गलत दिशा में न जाए। सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने विचारों को मजबूती से प्रस्तुत किया। इस वाद-विवाद के माध्यम से हमें यह समझ में आया कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह अनुभव हमारे लिए न केवल ज्ञानवर्धक था, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी रहा।

देखना-सुनना-समझना…

(क) “धूम गगन में मँडराता है।”

सुगंध का अनुभव सूंघकर किया जाता है। धुएँ को देखा जा सकता है। वायु का अनुभव स्पर्श द्वारा किया जा सकता है और अनुभवों को बोलकर भी कहा या बताया जा सकता है जैसे कि कोई कमेंट्री कर रहा हो।

जो व्यक्ति देख पाने में सक्षम नहीं है, आप उन्हें निम्नलिखित स्थितियों का अनुभव कैसे करवा सकते हैं-

- वर्षा की बूँदों का

- धुएँ के उड़ने का

- खेल के रोमांच का

1. वर्षा की बूँदों का अनुभव

- उन्हें खुली जगह पर ले जाएँ जहाँ बारिश हो रही हो।

- वर्षा की बूँदों को त्वचा पर गिरने दें जिससे वे स्पर्श से अनुभव कर सकें।

- बारिश की आवाज़ भी सुनने को दें – जैसे टीन की छत पर गिरती बूँदों की टप-टप।

2. धुएँ के उड़ने का अनुभव

- धुआँ दिखाई देता है लेकिन उसकी गंध भी आती है, इसलिए अगरबत्ती, लकड़ी या घास जलाकर उसकी गंध सूंघने दें।

- उससे आने वाली गरमाहट और हल्का स्पर्श भी महसूस करने दें।

- उन्हें बताया जा सकता है कि धुआँ ऊपर की ओर उड़ता है – यह समझाने के लिए हाथ से ऊपर की ओर बहाव जैसा संकेत करें।

3. खेल के रोमांच का अनुभव

- खेल की ध्वनि, जैसे चीयर करना, सीटी की आवाज़, गेंद के टकराने की आवाज़ आदि सुनाएँ।

- खेल का लाइव वर्णन या कमेंट्री करें जिससे वे कल्पना कर सकें कि क्या हो रहा है।

- उन्हें खिलाड़ियों के जर्सी के स्पर्श, बॉल की आकृति या खेल उपकरण छूने दें।

- खेल के समय दर्शकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया (तालियाँ, जयकार, चिल्लाहट) से रोमांच महसूस कराया जा सकता है।

(ख) मूक अभिनय द्वारा कविता का भाव

विद्यार्थियों के बराबर-बराबर की संख्या में दो दल (टीम) बनाइए। दलों के नाम रखें- कल्पना और आकांक्षा।

‘कल्पना’ दल से एक प्रतिभागी आगे आए और मूक अभिनय (हाव-भाव या संकेत) के माध्यम से इस कविता की किसी भी पंक्ति का भाव प्रस्तुत करें। ‘आकांक्षा’ दल के प्रतिभागियों को पहचानकर बताना होगा कि अभिनय में किस पंक्ति की बात की जा रही है। पहचानने की समय सीमा भी निर्धारित की जाए। निर्धारित समय सीमा पर सही उत्तर बताने वाले दल को अंक भी दिए जा सकते हैं। इस तरह से खेल को आगे बढ़ाया जाए।

उत्तर:

1. कक्षा को दो दलों में बाँटें:

- दल 1: कल्पना

- दल 2: आकांक्षा

2. “कल्पना” दल से एक विद्यार्थी सामने आए और कविता की किसी पंक्ति का मूक अभिनय करें (कोई बोल नहीं, केवल इशारे और हाव-भाव)।

3. “आकांक्षा” दल के सदस्य पहचानें कि कविता की कौन-सी पंक्ति का भाव प्रस्तुत किया गया है, जैसे:

- उड़ने की मुद्रा = “इन सपनों के पंख न काटो”

- रुकने का इशारा = “इसका आरोहण मत रोको”

4. उत्तर बताने की एक समय-सीमा तय की जाए (जैसे 30 सेकंड)।

5. सही उत्तर पर अंक दें और फिर बारी बदलते रहें।

इससे कविता का गहराई से समझने का अवसर मिलेगा और सभी छात्रों में सहभागिता भी बढ़ेगी।

आपदा प्रबंधन

“अग्नि सदा धरती पर जलती / धूम गगन में मँडराता है।”

आग, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएँ अचानक आ जाती हैं। सही जानकारी से आपदाओं की स्थिति में बचाव संभव हो जाता है।

(क) कक्षा में अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए कि क्या-क्या करेंगे यदि-

- कहीं अचानक आग लग जाए

- आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए

- भूकंप आ जाए

उत्तर:

| आपदा | क्या-क्या करेंगे? |

|---|---|

| 1. आग लग जाए |

|

| 2. बाढ़ आ जाए |

|

| 3. भूकंप आ जाए |

|

(ख) “मैं आपदा के समय क्या करूँगा या करूँगी?”- एक सूची या चित्र आधारित योजना बनाइए।

उत्तर:

- घबराऊँगा / घबराऊँगी नहीं, शांत रहूँगा / रहूँगी।

- अपने परिवार/मित्रों को सतर्क करूँगा / करूँगी।

- मोबाइल फ़ोन, टॉर्च और प्राथमिक चिकित्सा किट तैयार रखूँगा / रखूँगी।

- स्कूल में आपदा की स्थिति में शिक्षकों के निर्देशों का पालन करूँगा / करूँगी।

- ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा / करूँगी।

- अफवाहों से बचूँगा / बचूँगी और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करूँगा / करूँगी।

- राहत केंद्र जाने के लिए तैयार रहूँगा / रहूँगी।

शिल्प

“स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प

भूमि को सिखलायेगा !”

हमारे देश में हजारों वर्षों से अनगिनत शिल्प प्रचलित हैं। उनमें से कुछ के बारे में आप पहले से जानते होंगे। इनके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए।

(क) अपने समूह के साथ मिलकर नीचे दिए गए शिल्प-कार्यों को उनके सही अर्थों या व्याख्या से मिलाइए-

उत्तर:

| क्रमांक | शिल्प-कार्य | अर्थ/व्याख्या |

|---|---|---|

| 1 | काष्ठ शिल्प | 4. लकड़ी से वस्तुएँ, खिलौने, मूर्तियाँ आदि बनाना |

| 2 | मृत्तिका शिल्प | 5. मिट्टी से बर्तन, दीये, मूर्तियाँ और सजावटी चीजें बनाना |

| 3 | धातु शिल्प | 6. ताँबा, पीतल, लोहे जैसी धातुओं से दीपक, मूर्तियाँ, थालियाँ आदि बनाना |

| 4 | काँच शिल्प | 1. काँच से झूमर, सजावटी वस्तुएँ और रंगीन खिड़कियाँ आदि बनाना |

| 5 | वस्त्र शिल्प | 2. कपड़ों पर कढ़ाई, बनाई, छपाई, बंधेज आदि सजावटी कार्य |

| 6 | कागज शिल्प | 3. कागज से खिलौने, सजावट, लिफाफे और पेपर मेशी बनाना |

| 7 | पत्थर शिल्प | 13. संगमरमर या अन्य पत्थरों से मूर्तियाँ बनाना, मंदिरों की सजावट करना आदि |

| 8 | चमड़ा शिल्प | 12. चमड़े से जूते, बेल्ट, बैग और अन्य उपयोगी वस्तुएँ बनाना |

| 9 | बाँस और बेंत शिल्प | 11. बाँस और बेंत से टोकरियाँ, कुर्सियाँ, चटाई, पंखे आदि बनाना |

| 10 | मोती एवं आभूषण शिल्प | 14. रंग-बिरंगे मोतियों से हार, कंगन, झुमके आदि गहने बनाना |

| 11 | लाख शिल्प | 9. लाख से चूड़ियाँ, खिलौने, डिब्बे और अन्य सजावटी वस्तुएँ बनाना |

| 12 | शीशा शिल्प | 8. कपड़ों या सजावट की वस्तुओं में शीशे जोड़ना या जड़ाई करना |

| 13 | चित्रकला शिल्प | 7. पारंपरिक चित्रकलाओं, जैसे मधुबनी, गोंड, वरली आदि से कलाकृतियाँ बनाना |

| 14 | नक्काशी शिल्प | 10. लकड़ी, पत्थर या धातु पर बारीक खुदाई द्वारा डिजाइन बनाना |

(ख) अपने विद्यालय या परिवार के साथ हस्तशिल्प से जुड़े किसी स्थान या कार्यशाला का भ्रमण कीजिए और उस हस्तशिल्प के बारे में एक रिपोर्ट बनाइए।

उत्तर:

हस्तशिल्प कार्यशाला भ्रमण रिपोर्ट

स्थान: मृत्तिका शिल्प कार्यशाला, खुरजा (उत्तर प्रदेश)

तिथि:

भ्रमण दल: कक्षा 8 के विद्यार्थी, हिंदी शिक्षक के मार्गदर्शन में

परिचय:

हमारे विद्यालय द्वारा खुरजा स्थित प्रसिद्ध मृत्तिका शिल्प (मिट्टी के बर्तन) कार्यशाला का भ्रमण कराया गया। यह स्थान अपने सुंदर और रंगीन मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है।

कार्यशाला का विवरण:

इस कार्यशाला में हमें बताया गया कि कैसे साधारण मिट्टी को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सुंदर कलाकृतियों में बदला जाता है। सबसे पहले मिट्टी को छाना जाता है, फिर उसे पानी में गूंथकर ‘चाक’ पर चढ़ाया जाता है। कुशल कारीगर अपने अनुभव से उसमें सुंदर आकार देते हैं।

बाद में उन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर भट्ठी में पकाया जाता है। रंग और डिजाइन के लिए विशेष प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है।

महत्वपूर्ण जानकारी:

- यहाँ के कारीगर पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं।

- मिट्टी के दीये, गुलदस्ते, फूलदान, कप-प्लेट, और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।

- इस हस्तशिल्प को देश-विदेश में निर्यात भी किया जाता है।

अनुभव:

हमें इस कार्यशाला से यह सीखने को मिला कि शिल्प सिर्फ कला नहीं, बल्कि धैर्य, परिश्रम और परंपरा का प्रतीक होता है। हमने कुछ चीज़ें खुद भी बनाने की कोशिश की और यह अनुभव बहुत रोचक रहा।

साझी समझ

प्रश्न: ‘गिल्लू’ कहानी को पुस्तकालय से ढूँढ़कर पूरी पढ़िए और अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

‘गिल्लू’ एक अत्यंत भावनात्मक और संवेदनशील कहानी है जिसे प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखा है। यह कहानी एक गिलहरी के बच्चे और लेखिका के बीच बने भावनात्मक संबंधों को दर्शाती है।

🔹 कहानी का सारांश (संक्षेप में):

‘गिल्लू’ कहानी में लेखिका को एक घायल गिलहरी का बच्चा मिलता है जिसे वह अपने घर लाकर उसका उपचार करती हैं। उसका नाम वह “गिल्लू” रखती हैं। गिल्लू लेखिका से अत्यंत स्नेह करने लगता है, वह उनके साथ रहता है, उनके साथ भोजन करता है और लेखिका के जीवन में खुशी और सजीवता भर देता है। यह संबंध सिर्फ एक पालतू और पालक का नहीं बल्कि गहरे आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक बन जाता है।

गिल्लू की मृत्यु लेखिका को गहरा आघात देती है, लेकिन वह उसे एक पौधे के नीचे गाड़कर उसे प्रकृति में विलीन कर देती हैं, यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन चक्र चलता रहता है।

🔹 मुख्य बिंदु जिन पर चर्चा की जा सकती है:

- मनुष्यों और पशुओं के बीच के रिश्ते – यह कहानी दर्शाती है कि प्रेम, करुणा और संवेदना न सिर्फ इंसानों के बीच, बल्कि जानवरों के साथ भी हो सकती है।

- लेखिका का व्यवहार – महादेवी वर्मा ने गिल्लू के प्रति जिस प्रकार की देखभाल, प्रेम और अनुशासन दिखाया, वह एक उदाहरण है।

- गिल्लू की आदतें – जैसे कि उसका काजू प्रिय होना, थाली के पास बैठकर खाना, झूले में रहना – यह सब पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है।

- मृत्यु और विदाई – लेखिका का गिल्लू को पौधे के नीचे दफनाना और प्रकृति से जोड़ना मृत्यु की एक सकारात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

Thank-you so much (evidyarthi)☆

Thank you for your support