Solutions For All Chapters – Hindi Malhar Class 8

पाठ से

मेरी समझ से

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा (★) बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं।

1. आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को ‘सीधे लड़के’ किस संदर्भ में कहा?

- अतिथियों की सेवा करने के कारण ★

- किसी तरह का प्रश्न न करने के कारण

- आज्ञाकारिता के भाव के कारण ★

- गरमी को चुपचाप सहने के कारण

2. “एक ये पड़ोसी हैं, निर्दयी…” विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा?

- उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं ★

- पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते ★

- लड़ने-झगड़ने के अवसर ढूँढ़ते हैं

- अतिथियों का अपमान करते हैं

3. “ईश्वर करें इन दिनों कोई मेहमान न आए।” रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है?

- मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण ★

- रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक न होने के कारण ★

- अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण ★

- उसे अतिथियों का आना-जाना पसंद न होने के कारण

4. “हे भगवान! कोई मुसीबत न आ जाए।” रेवती कौन-सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है?

- पानी की कमी होने की

- पड़ोसियों के चिल्लाने की

- मेहमानों के आने की ★

- गरमी के कारण बीमारी की

5. इस एकांकी के आधार पर बताएँ कि मुख्य रूप से कौन-सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती है?

- संवाद ★

- कथा

- वर्णन

- मंचन

(ख) हो सकता है कि आप सभी ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अब अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?

उत्तर: यह प्रश्न विद्यार्थियों को अपने उत्तरों के चयन के कारणों पर विचार करने और सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने तर्क दे सकता है, जैसे कि आगंतुकों ने बच्चों को “सीधे लड़के” उनकी आज्ञाकारिता और सेवा के कारण कहा, क्योंकि वे बिना सवाल किए पानी और बर्फ लाने जैसे काम कर रहे थे। इसी तरह, रेवती की मेहमानों से मुसीबत की बात उनके अपरिचित होने और घर की स्थिति के कारण हो सकती है।

पंक्तियों पर चर्चा

पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए।

1. “पानी पीते-पीते पेट फूला जा रहा है, और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती।”

अर्थ: यह पंक्ति भीषण गर्मी को दर्शाती है, जिसमें इतना पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही, जो गर्मी की तीव्रता को दर्शाता है।

2. “सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो।”

अर्थ: यह पंक्ति पूरे शहर में गर्मी की प्रचंडता को व्यक्त करती है, जैसे आग की बारिश हो रही हो।

3. “यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं।”

अर्थ: यह पंक्ति गरीबों की मजबूरी और गर्मी में तपने की स्थिति को दर्शाती है, जैसे चने भट्टी में भुनते हैं।

4. “आह, अब जान में जान आई। सचमुच गरमी में पानी ही तो जान है।”

अर्थ: यह पंक्ति ठंडे पानी के महत्व को बताती है, जो गर्मी में राहत देता है और जीवन को बचाता है।

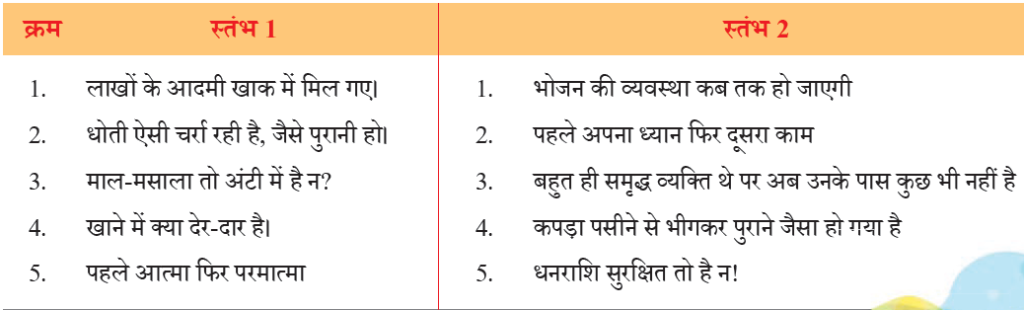

मिलकर करें मिलान

स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनसे मिलते-जुलते भाव दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों को स्तंभ 2 की उनके सही भाव वाली पंक्तियों से रेखा खींचकर मिलाइए-

उत्तर:

| क्रम | स्तंभ 1 | स्तंभ 2 |

|---|---|---|

| 1. | लाखों के आदमी खाक में मिल गए। | बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे पर अब उनके पास कुछ भी नहीं है। |

| 2. | धोती ऐसी चर्रा रही है, जैसे पुरानी हो। | कपड़ा पसीने से भीगकर पुराने जैसा हो गया है। |

| 3. | माल-मसाला तो अंटी में है न? | धनराशि सुरक्षित तो है न! |

| 4. | खाने में क्या देर-दार है। | भोजन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी। |

| 5. | पहले आत्मा फिर परमात्मा। | पहले अपना ध्यान फिर दूसरा काम। |

सोच-विचार के लिए

एकांकी को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए-

(क) “शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं।” नन्हेमल का ‘ऐसे ही मकान’ से क्या आशय है?

उत्तर: नन्हेमल का ‘ऐसे ही मकान’ से तात्पर्य छोटे, तंग और गर्म मकानों से है, जो शहरों में सामान्य मध्यवर्गीय परिवारों के लिए आम हैं। ये मकान छोटे, बंद और हवादार नहीं होते, जिसके कारण गर्मी में रहना मुश्किल होता है।

(ख) पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है? आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

उत्तर: पड़ोसी को विश्वनाथ से शिकायत है कि उनके मेहमान छत पर गंदा पानी फैलाते हैं और उनकी खाट पर लेट जाते हैं। पड़ोसी का व्यवहार कुछ हद तक उचित है, क्योंकि छत उनकी निजी जगह है और गंदगी फैलने से उन्हें असुविधा होती है। हालांकि, उनका रवैया अनुचित भी है, क्योंकि वे छोटी-सी गलती पर बहुत गुस्सा करते हैं और बच्चों को छत पर सोने की जगह देने से भी मना करते हैं, जो असहयोगी व्यवहार है।

(ग) एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है। क्यों?

उत्तर: विश्वनाथ भारतीय संस्कृति में निहित ‘अतिथि देवो भव’ की परंपरा के कारण उन्हें घर में आने देता है। वह अतिथियों की खातिरदारी को अपना कर्तव्य समझता है, भले ही वे अपरिचित हों। साथ ही, वह उनकी बातों से भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि शायद कोई परिचित ने उन्हें भेजा हो।

(घ) एकांकी के उन संवादों को ढूँढ़कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं?

उत्तर:

- विश्वनाथ: “मैं संपतराम को नहीं जानता।”

- नन्हेमल: “संपतराम को जानने की… क्यों, वह तो आपसे मिले हैं।”

- विश्वनाथ: “लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ?”

- नन्हेमल: “हमें याद नहीं आ रहा। हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए।”

- बाबूलाल: “मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो सामान लेने चला गया था।”

(ङ) एकांकी के उन वाक्यों को ढूँढ़कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गरमी पड़ रही है।

उत्तर:

- “विश्वनाथ- ओफ, बड़ी गरमी है! इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है! मकान है कि भट्टी!”

- “रेवती- पत्ता तक नहीं हिल रहा है। जैसे साँस बंद हो जाएगी।”

- “सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो।”

- “प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती।”

- “चारों तरफ दीवारें तप रही हैं।”

अनुमान और कल्पना से

अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए-

(क) एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मँगवाने का सुझाव भी देता है। लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा?

उत्तर: विश्वनाथ ने स्वयं भोजन बनाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उस समय के सामाजिक ढाँचे में घर के पुरुष आमतौर पर बाहर के काम संभालते थे और रसोई का काम महिलाओं के जिम्मे होता था। साथ ही, विश्वनाथ थकान और गर्मी से परेशान था और उसे अतिथियों की देखभाल में व्यस्त रहना पड़ रहा था।

(ख) एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों दिए गए होंगे?

उत्तर: प्रमोद को ये उत्तरदायित्व इसलिए दिए गए होंगे, क्योंकि वह परिवार का बड़ा बेटा है और उस उम्र में बच्चों को घर के छोटे-मोटे काम सौंपे जाते हैं। साथ ही, विश्वनाथ और रेवती गर्मी और अतिथियों की वजह से व्यस्त थे, इसलिए प्रमोद को ये जिम्मेदारियाँ दी गईं।

(ग) “कैसी बातें करते हो, भैया! मैं अभी खाना बनाती हूँ” भीषण गरमी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो गई होगी?

उत्तर: रेवती अपने भाई के लिए भोजन बनाने को तैयार हो गई, क्योंकि वह अपने भाई से स्नेह रखती थी और उसका आतिथ्य करना अपना कर्तव्य समझती थी। भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान के समान माना जाता है, और रेवती इस परंपरा का पालन करना चाहती थी।

(घ) एकांकी से गरमी की भीषणता दर्शाने वाली कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि सर्दी और वर्षा की भीषणता के लिए आप इनके स्थान पर क्या-क्या वाक्य प्रयोग करते हैं? अपने वाक्यों को दिए गए उचित स्थान पर लिखिए-

| गरमी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियाँ | सर्दी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियाँ | वर्षा की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियाँ |

|---|---|---|

| 1. यह गरमी में भुन रहा है। | यह सर्दी में जम गया। | यह वर्षा में भीग रहा है। |

| 2. पर बरफ भी कोई कहाँ तक पिए। | ||

| 3. सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। | ||

| 4. प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। | ||

| 5. चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। | ||

| 6. ठंडा-ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। | ||

| 7. सचमुच गरमी में पानी ही तो जान है। | ||

| 8. यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। | ||

| 9. फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। |

उत्तर:

| गरमी की भीषणता | सर्दी की भीषणता | वर्षा की भीषणता |

|---|---|---|

| यह गरमी में भुन रहा है। | यह सर्दी में जम गया। | यह वर्षा में भीग रहा है। |

| पर बरफ भी कोई कहाँ तक पिए। | पर गर्म पानी भी कोई कहाँ तक पिए। | पर छाता भी कोई कहाँ तक ले जाए। |

| सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। | सारे शहर में जैसे बर्फ गिर रही हो। | सारे शहर में जैसे पानी बरस रहा हो। |

| प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। | ठंड है कि कम होने का नाम नहीं लेती। | भीगना है कि रुकने का नाम नहीं लेता। |

| चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। | चारों तरफ दीवारें ठंडी हो रही हैं। | चारों तरफ दीवारें गीली हो रही हैं। |

| ठंडा-ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। | गर्म-गर्म चाय पिलाओ दोस्त, शरीर जम रहा है। | सूखे कपड़े लाओ दोस्त, शरीर भीग गया है। |

| सचमुच गरमी में पानी ही तो जान है। | सचमुच सर्दी में गर्मी ही तो जान है। | सचमुच वर्षा में छाता ही तो जान है। |

| यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। | यह तो हमारा ही भाग्य है कि बर्फ की तरह जमते रहते हैं। | यह तो हमारा ही भाग्य है कि मछली की तरह तैरते रहते हैं। |

| फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। | फिर भी ठंड से काँप रहा हूँ। | फिर भी बारिश से तर-बतर हो गया हूँ। |

एकांकी की रचना

इस एकांकी के आरंभ में पात्र-परिचय, स्थान, समय और विश्वनाथ और रेवती के घर के विषय में बताया गया है, जैसे कि-

“गरमी की ऋतु, रात के आठ बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर दो दरवाजे…”

विश्वनाथ – उफ्फ, बड़ी गरमी है (पंखा जोर-जोर से करने लगता है) इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान कान है कि भट्टी भट्टी! !

(पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है)

रेवती – (आँचल से मुँह का पसीना पोंछती हुई) पत्ता तक नहीं हिल रहा है। जैसे साँस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है।

एकांकी की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इन्हें पढ़कर स्पष्ट पता चल रहा है कि पहली पंक्ति समय और स्थान आदि के विषय में बता रही है। इसे रंगमंच-निर्देश कहते हैं। वहीं दूसरी पंक्तियों से स्पष्ट है कि ये दो लोगों द्वारा कही गई बातें हैं। इन्हें संवाद कहा जाता है। ये ‘नए मेहमान’ एकांकी का एक अंश है।

एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें केवल एक ही अंक या भाग होता है। इसमें किसी कहानी या घटना को संक्षेप में दर्शाया जाता है। आप इस एकांकी में ऐसी अनेक विशेषताएँ खोज सकते हैं। (जैसे- इस एकांकी में कुछ संकेत कोष्ठक में दिए गए हैं, पात्र-परिचय, अभिनय संकेत, वेशभूषा संबंधी निर्देश आदि)

(क) अपने समूह में मिलकर इस एकांकी की विशेषताओं की सूची बनाइए।

उत्तर

- एक ही अंक में संपूर्ण कथा – यह एकांकी केवल एक ही अंक में पूरी होती है, इसमें अलग-अलग दृश्यों या अंकों का विभाजन नहीं है।

- पात्र-परिचय आरंभ में – प्रारंभ में ही सभी मुख्य पात्रों (जैसे विश्वनाथ, रेवती, प्रमोद, किरण, नन्हेमल, बाबूलाल आदि) का परिचय दिया गया है।

- समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख – “गरमी की ऋतु, रात के आठ बजे” और घर के कमरे का पूरा वर्णन प्रारंभ में दिया गया है।

- रंगमंच-निर्देश का प्रयोग – कोष्ठकों में पात्रों की गतिविधियाँ, भाव-भंगिमा और स्थिति का विवरण जैसे- “(पंखा जोर-जोर से करने लगता है)”, “(आँचल से मुँह का पसीना पोंछती हुई)” आदि।

- मुख्य रूप से संवाद आधारित – घटनाएँ और कथा का प्रवाह मुख्य रूप से पात्रों के संवादों के माध्यम से आगे बढ़ता है।

- अभिनय व वेशभूषा के संकेत – पात्रों के पहनावे, हाव-भाव और मंच पर उनकी गतिविधियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

- सीमित स्थान – पूरी कथा घर के ही विभिन्न हिस्सों (कमरा, आँगन, छत) में घटित होती है।

- सीमित समय – कहानी कुछ ही घंटों की अवधि में घटित होती है, दिनों या महीनों में फैली हुई नहीं है।

- यथार्थपरक चित्रण – मध्यवर्गीय शहरी परिवार की समस्याएँ और भीषण गरमी का वातावरण वास्तविकता से मेल खाता है।

- हास्य और व्यंग्य का पुट – मेहमानों की अनजानगी, परिस्थितियों की असहजता और संवादों में हल्का हास्य व व्यंग्य मौजूद है।

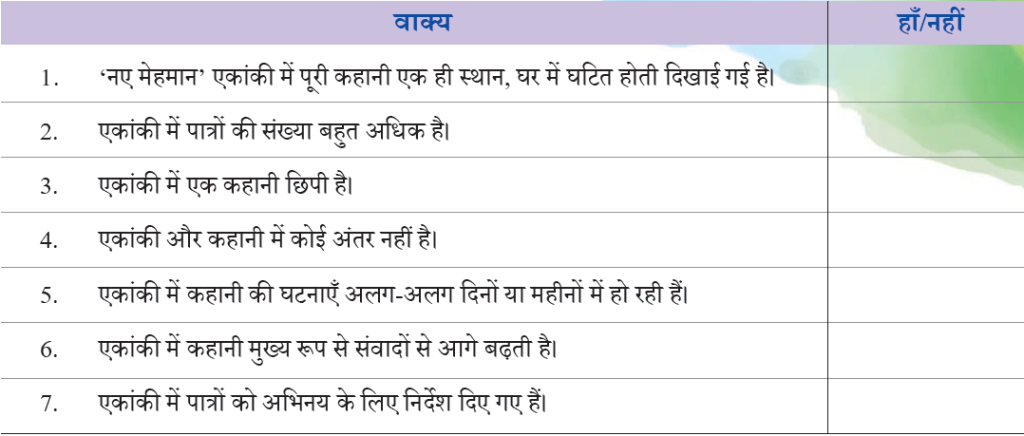

(ख) आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं। एकांकी के बारे में जो वाक्य आपको सही लग रहे हैं, उनके सामने ‘हाँ’ लिखिए। जो वाक्य सही नहीं लग रहे हैं, उनके सामने ‘नहीं’ लिखिए।

उत्तर

- ‘नए मेहमान’ एकांकी में पूरी कहानी एक ही स्थान, घर में घटित होती दिखाई गई है। — हाँ

- एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। — नहीं

- एकांकी में एक कहानी छिपी है। — हाँ

- एकांकी और कहानी में कोई अंतर नहीं है। — नहीं

- एकांकी में कहानी की घटनाएँ अलग-अलग दिनों या महीनों में हो रही हैं। — नहीं

- एकांकी में कहानी मुख्य रूप से संवादों से आगे बढ़ती है। — हाँ

- एकांकी में पात्रों को अभिनय के लिए निर्देश दिए गए हैं। — हाँ

अभिनय की बारी

(क) क्या आपने कभी मंच पर कोई एकांकी या नाटक देखा है? टीवी पर फिल्में और धारावाहिक तो अवश्य देखे होंगे! अपने अनुभवों से बताइए कि यदि आपको अपने विद्यालय में ‘नए मेहमान’ एकांकी का मंचन करना हो तो आप क्या-क्या तैयारियाँ करेंगे। (उदाहरण के लिए इस एकांकी में आप क्या-क्या जोड़ेंगे जिससे यह और अधिक रोचक बने, कौन-से पात्र जोड़ेंगे या पात्रों की वेशभूषा क्या रखेंगे?)

उत्तर

मंच-सज्जा –

- एक साधारण घर का कमरा, जिसमें मेज, कुर्सी, पलंग, पंखा और एक-दो दरवाजे हों।

- गरमी का वातावरण दिखाने के लिए पंखे की धीमी गति, कलाकारों के पसीना पोंछने की क्रिया और पानी के गिलास का उपयोग।

वेशभूषा –

- विश्वनाथ – साधारण कुरता-धोती, घर के कपड़े।

- रेवती – साड़ी, सिर पर पल्लू, गृहिणी की तरह सादगीपूर्ण।

- नन्हेमल और बाबूलाल – धोती, मैली बंडी, सिर पर पगड़ी।

- बच्चे – सामान्य घर के कपड़े।

- पड़ोसी – साधारण शहर के वेशभूषा।

पात्र जोड़ना –

- एक-दो पड़ोसी बच्चों का पात्र, जो छत पर पानी गिरने की घटना में दिखें।

- बरफ बेचने वाला दुकानदार (संवाद के रूप में या प्रवेश करके)।

विशेष प्रभाव –

- पृष्ठभूमि में गरमी का माहौल बनाने के लिए पंखे की आवाज और समय-समय पर पसीना पोंछने की क्रिया।

- गरमी के संवादों को प्रभावशाली ढंग से कहना।

- बीच-बीच में हास्य पैदा करने वाले संवादों पर जोर।

संवादों में हल्का परिवर्तन –

- आधुनिक दर्शकों के लिए कुछ शब्दों में बदलाव, लेकिन मूल भाव वही रखना।

- गरमी और असुविधा को और मज़ेदार तरीके से दर्शाने के लिए अतिरिक्त छोटे-छोटे संवाद।

(ख) अब आपको अपने-अपने समूह में इस एकांकी को प्रस्तुत करने की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको यह सोचना है कि कौन किस पात्र का अभिनय करेगा। आपके शिक्षक आपको तैयारी के बाद अभिनय के लिए निर्धारित समय देंगे (जैसे 10 मिनट या 15 मिनट)। आपको इतने ही समय में एकांकी प्रस्तुत करनी है। बारी-बारी से प्रत्येक समूह एकांकी प्रस्तुत करेगा।

उत्तर

- विश्वनाथ – समूह का वह सदस्य जो गंभीरता और जिम्मेदारी से संवाद बोल सके।

- रेवती – वह जो घरेलू भावनाओं और नाराज़गी को अच्छे से प्रदर्शित कर सके।

- नन्हेमल – हास्य और आत्मीयता से भरा कलाकार।

- बाबूलाल – थोड़ा चुलबुला और बातूनी कलाकार।

- प्रमोद और किरण – छोटे बच्चों की भूमिका के लिए दो छात्र।

- पड़ोसी – तेज आवाज और गुस्से वाला कलाकार।

- आगंतुक (रेवती का भाई) – अंत में आने वाला पात्र, जो स्वाभाविक और आत्मीय लगे।

समय-सीमा (10-15 मिनट) में संवादों का चयन कर, कहानी को संक्षेप में लेकिन हास्य और संदेश सहित प्रस्तुत करेंगे। सजावट के लिए आस-पास की वस्तुओं (कुर्सी, मेज, पंखा, गिलास, तौलिया) का ही उपयोग करेंगे।

भाषा की बात

“सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो।”

“चारों तरफ दीवारें तप रही हैं।”

“यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं।”

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द गरमी की प्रचंडता को दर्शा रहे हैं कि तापमान अत्यधिक है।

एकांकी में इस प्रकार के और भी प्रयोग हुए हैं जहाँ शब्दों के माध्यम से विशेष प्रभाव उत्पन्न किया गया है, उन प्रयोगों को छाँटकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।

उत्तर

- “पत्ता तक नहीं हिल रहा है। जैसे साँस बंद हो जाएगी।”

- “पानी पीते-पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती।”

- “तमाम शरीर मारे गरमी के उबल उठा है।”

- “फिर भी पसीने से नहा गया हूँ।”

- “ठंडा-ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं।”

मुहावरे

“आज दो साल से दिन-रात एक करके ढूँढ़ रहा हूँ।”

“लाखों के आदमी खाक में मिल गए।”

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित वाक्यांश ‘रात-दिन एक करना’ तथा ‘खाक में मिलना’ मुहावरों का प्रायोगिक रूप है। ये वाक्य में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। एकांकी में आए अन्य मुहावरों की पहचान करके लिखिए और उनके अर्थ समझते हुए उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

उत्तर

| मुहावरा | अर्थ | वाक्य |

|---|---|---|

| दिन-रात एक करना | लगातार मेहनत करना | उसने परीक्षा की तैयारी में दिन-रात एक कर दिया। |

| खाक में मिलना | नष्ट हो जाना | बाढ़ में किसानों की मेहनत खाक में मिल गई। |

| भाड़ में भुनना | कठिनाई या तकलीफ झेलना | गर्मियों में बिजली कटने पर लोग भाड़ में भुन रहे हैं। |

| प्राण सूखना | अत्यधिक प्यास या भय होना | रेगिस्तान में चलते-चलते यात्रियों के प्राण सूख गए। |

| सिर फटना | तेज दर्द होना | धूप में घूमने से मेरा सिर फट रहा है। |

बात पर बल देना

“वह तो कहो, मैं भी ढूँढ़कर ही रहा।”

उपर्युक्त वाक्य से रेखांकित शब्द ‘ही’ हटाकर पढ़िए-

“वह तो कहो, मैं भी ढूँढ़कर रहा”

(क) दो-दो के जोड़े में चर्चा कीजिए कि वाक्य में ‘ही’ के प्रयोग से किस बात को बल मिल रहा था और ‘ही’ हटा देने से क्या कमी आई?

उत्तर:

वाक्य “वह तो कहो, मैं भी ढूँढ़कर ही रहा” में ‘ही’ शब्द यह विशेष बल देता है कि वक्ता लगातार, दृढ़ निश्चय से, बीच में हार माने बिना ढूँढ़ता रहा।

जब ‘ही’ हटा दिया जाता है — “वह तो कहो, मैं भी ढूँढ़कर रहा” — तो उस दृढ़ता, निरंतरता और विशेष ज़ोर का भाव कम हो जाता है। वाक्य सामान्य सूचना जैसा हो जाता है, जिसमें मेहनत या लगातार प्रयास पर उतना बल नहीं रहता।

(ख) नीचे लिखे वाक्यों में ऐसे स्थान पर ‘ही’ का प्रयोग कीजिए कि वे सामने लिखा अर्थ देने लगे-

उत्तर:

- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ ही रुकेंगे — और किसी के अतिथि नहीं।

- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ ही रुकेंगे — यहाँ के अतिरिक्त और कहीं नहीं।

- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे — यहाँ रुकना निश्चित ही है।

“तुम नहाने तो जाओ।”

उपर्युक्त वाक्य में ‘तो’ का स्थान बदलकर अर्थ में आए परिवर्तन पर ध्यान दें-

“तुम तो नहाने जाओ।”

“तुम नहाने जाओ तो।”

‘ही’ और ‘तो’ के ऐसे और प्रयोग करके वाक्य बनाइए।

‘ही’ और ‘तो’ के प्रयोग के नए उदाहरण:

- यह काम तुम ही कर सकते हो। (केवल तुम कर सकते हो — किसी और की बात नहीं)

- हमें आज ही निकलना होगा। (आज ही ज़रूरी है, कल नहीं)

- तुम तो बहुत अच्छे गायक हो। (प्रशंसा पर बल)

- तुम आओ तो मैं भी चलूँ। (शर्त का भाव)

- अब यह निर्णय तुम ही लो। (अंतिम निर्णय का बल)

- तुम तो सच में समय के पाबंद हो। (आश्चर्य या ज़ोर का भाव)

पाठ से आगे

आपकी बात

(क) “रेवती- ये लोग कौन हैं? जान-पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते।

विश्वनाथ – क्या पूछ लूँ? दो-तीन बार पूछा, ठीक-ठीक उत्तर ही नहीं देते।”

उपर्युक्त संवाद से पता चलता है कि विश्वनाथ दुविधा की स्थिति में है। क्या आपके सामने कभी कोई ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति आई है जब आपको यह समझने में समय लगा हो कि क्या सही है और क्या गलत? अपने अनुभव साझा कीजिए।

उत्तर: विश्वनाथ अपरिचित मेहमानों को घर में बुलाने को लेकर दुविधा में थे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब एक अपरिचित व्यक्ति ने मदद माँगी, और मुझे समझ नहीं आया कि मदद करूँ या नहीं। मैंने सावधानी बरतते हुए अपने माता-पिता से सलाह ली।

(ख) एकांकी से ऐसा लगता है कि नन्हेमल और बाबूलाल सगे संबंधी ही नहीं, अच्छे मित्र भी हैं। आपके अच्छे मित्र कौन-कौन हैं? वे आपको क्यों प्रिय हैं?

उत्तर: छात्र / छात्रा स्वयं करें।

(ग) आप अपने किसी संबंधी या मित्र के घर जाने से पहले क्या-क्या तैयारी करते हैं?

उत्तर: छात्र / छात्रा स्वयं करें।

(घ) विश्वनाथ के पड़ोसी उनका किसी प्रकार से भी सहयोग नहीं करते हैं। आप अपने पड़ोसियों का किस प्रकार से सहयोग करते हैं?

उत्तर: छात्र / छात्रा स्वयं करें।

(ङ) नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार सामान्य अतिथियों जैसा नहीं है। आपके अनुसार सामान्य अतिथियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए?

उत्तर: सामान्य अतिथियों को विनम्र होना चाहिए, मेजबान की परेशानी को समझना चाहिए, और बिना अनुमति के उनकी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए।

सावधानी और सुरक्षा

(क) विश्वनाथ ने नन्हेमल और बाबूलाल से उनका परिचय नहीं पूछा और उन्हें घर के भीतर ले आए। यदि आप उनके स्थान पर होते तो क्या करते?

उत्तर: यदि मैं विश्वनाथ की जगह होता, तो नन्हेमल और बाबूलाल को घर के भीतर लाने से पहले उनका पूरा परिचय अवश्य पूछता—वे कहाँ से आए हैं, किसके यहाँ जाना है, कोई पहचान या सिफारिश है या नहीं। आवश्यकता पड़ने पर मैं किसी पड़ोसी या परिचित से भी उनकी पुष्टि कर लेता, और तभी उन्हें घर में प्रवेश करने देता।

(ख) आपके माता-पिता या अभिभावक की अनुपस्थिति में यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आए तो आप क्या-क्या सावधानियाँ बरतेंगे?

उत्तर:

- दरवाज़ा पूरी तरह न खोलकर, केवल ग्रिल या चेन लॉक लगाकर बात करूँगा।

- उसका नाम, पता और आने का कारण पूछूँगा।

- बिना अभिभावक की अनुमति के उसे घर में प्रवेश नहीं करने दूँगा।

- यदि वह ज़िद करे तो पड़ोसी को बुला लूँगा या फ़ोन से माता-पिता को सूचित करूँगा।

- किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत जानकारी या घर की स्थिति (कौन है, कौन नहीं है) नहीं बताऊँगा।

सृजन

(क) आपने यह एकांकी पढ़ी। इस एकांकी में एक कहानी कही गई है। उस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। (जैसे- एक दिन मेरे घर में मेहमान आ गए…)

एक दिन मेरे घर में मेहमान आ गए…

गर्मियों की एक तपती रात में विश्वनाथ और उसकी पत्नी रेवती छोटे किराए के मकान में असुविधाओं के बीच सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक दो अनजान लोग, नन्हेमल और बाबूलाल, मेहमान बनकर आ पहुँचे। वे अपने आपको किसी जान-पहचान वाले का रिश्तेदार बताकर ठहरने लगे, लेकिन उनका असली परिचय स्पष्ट नहीं था। गरमी, पानी की कमी और मकान की तंगी के बीच विश्वनाथ का परिवार उनकी खातिरदारी में लग गया।

इन दोनों मेहमानों के कारण पड़ोसियों से भी झगड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने गलती से छत पर पानी फैला दिया था। आखिर बातचीत में पता चला कि नन्हेमल और बाबूलाल वास्तव में किसी और व्यक्ति — कविराज रामलाल — के यहाँ जाने वाले थे, पर भूलवश विश्वनाथ के घर आ गए। वे चले गए तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी रेवती का असली मेहमान — उसका भाई — आ पहुँचा, जिसने पहले तार भेजा था। अब रेवती ने खुशी-खुशी उसके लिए भोजन बनाने की तैयारी की।

गरमी का प्रकोप

“तमाम शरीर मारे गरमी के उबल उठा है।”

एकांकी में भीषण गरमी का वर्णन किया गया है। आप गरमी के प्रकोप से बचने के लिए क्या-क्या सावधानी बरतेंगे? पाँच-पाँच के समूह में चर्चा करें। मुख्य बिंदुओं को चार्ट पेपर पर लिखकर बुलेटिन बोर्ड पर लगाएँ और इन्हें व्यवहार में लाएँ।

गरमी के प्रकोप से बचाव के लिए सावधानियाँ

- पर्याप्त पानी पीना – दिनभर में समय-समय पर साफ व ठंडा (लेकिन अत्यधिक ठंडा नहीं) पानी पीना।

- हल्के और ढीले कपड़े पहनना – सूती कपड़े गरमी में पसीना सोखते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं।

- धूप से बचना – दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचना और बाहर जाते समय छाता, टोपी या गमछा इस्तेमाल करना।

- घर में ठंडक बनाए रखना – खिड़कियों और दरवाज़ों पर पर्दे लगाना, पंखा या कूलर का उपयोग करना, दिन में कमरे को हवादार रखना।

- खान-पान में सावधानी – गरमी में हल्का और सुपाच्य भोजन करना, जैसे सलाद, दही, फल आदि, और तैलीय व भारी भोजन से बचना।

तार से संदेश

“क्या मेरा तार नहीं मिला?”

रेवती के भाई ने अपने आने की सूचना तार द्वारा भेजी थी। ‘तार’ संदेश भेजने का एक माध्यम था। जिसके द्वारा शीघ्रता से किसी के पास संदेश भेजा जा सकता था, किंतु अब इसका प्रचलन नहीं है।

टेलीग्राफ

किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही संदेश को दूर तक संप्रेषित करना टेलीग्राफी कहलाता है। विद्युत धारा की सहायता से, पूर्व निर्धारित संकेतों द्वारा, संवाद एवं समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनेवाला तथा प्राप्त करने वाला यंत्र तारयंत्र (टेलीग्राफ) कहलाता है। वर्तमान में यह प्रौद्योगिकी अप्रचलित हो गई है।

(क) तार भेजने के आधार पर अनुमान लगाएँ कि यह एकांकी लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई होगी?

उत्तर:तार का प्रचलन 20वीं सदी के मध्य तक आम था। यह एकांकी लगभग 50-60 वर्ष पहले (1960-70 के दशक) लिखी गई होगी।

(ख) आजकल संदेश भेजने के कौन-कौन से साधन सुलभ हैं?

उत्तर:

- मोबाइल फोन कॉल और SMS

- व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप

- ई-मेल

- सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम, आदि)

- वीडियो कॉल (ज़ूम, गूगल मीट आदि)

(ग) आप किसी को संदेश भेजने के लिए किस माध्यम का सर्वाधिक उपयोग करते हैं?

उत्तर: मैं किसी को संदेश भेजने के लिए सबसे अधिक मोबाइल फोन पर व्हाट्सऐप का उपयोग करता हूँ, क्योंकि यह तेज, आसान और चित्र/वीडियो भी भेजने की सुविधा देता है।

(घ) अपने किसी प्रिय व्यक्ति को एक पत्र लिखकर भारतीय डाक द्वारा भेजिए।

पत्र

प्रिय ………

सादर नमस्ते।

आशा है आप और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। यहाँ हम सब कुशलपूर्वक हैं। पिछले कई दिनों से आपसे मिलने का मन था, पर व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाया। आने वाले महीने में मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आपसे मिलने का विचार कर रहा हूँ। आपके साथ समय बिताना और गाँव का वातावरण फिर से अनुभव करना बहुत सुखद होगा। बाकी बातें मुलाकात पर होंगी। कृपया घर के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और बच्चों को प्यार दें।

आपका अपना,

[आपका नाम]

[तारीख]

पता (लिफाफे पर):

प्रेषक: [आपका नाम, पता]

प्राप्तकर्ता: [प्रिय व्यक्ति का नाम, पता]

नाप, तौल और मुद्राएँ

“जबकि नत्थामल के यहाँ साढ़े नौ आने गज बिक रही थी।”

उपर्युक्त पंक्ति के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द ‘साढ़े नौ’, ‘आने’, ‘गज’ में ‘साढ़े नौ’ भारतीय भाषा में अंतरराष्ट्रीय अंक (9.5) को दर्शा रहा है तो वहीं ‘आने’ शब्द भारतीय मुद्रा और ‘गज’ शब्द लंबाई नापने का मापक है।

(क) पता लगाइए कि एक रुपये में कितने आने होते हैं?

उत्तर: एक रुपये में 16 आने होते हैं।

(ख) चार आने में कितने पैसे होते हैं?

उत्तर: एक आना = 12 पैसे, इसलिए 4 आने = 48 पैसे।

(ग) आपके आस-पास गज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? पता लगाइए और लिखिए।

उत्तर: गज का प्रयोग कपड़े या जमीन की लंबाई नापने के लिए किया जाता है।

(घ) बताइए कि एक गज में कितनी फीट होती हैं?

उत्तर: एक गज में 3 फीट होती हैं।

खोजबीन के लिए

इस एकांकी में ‘आने’, ‘गज’ और ‘तार’ शब्द आए हैं। इनके विषय में विस्तार से जानकारी इकट्ठी कीजिए। इसके लिए आप अपने अभिभावक, अध्यापक, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं।

उत्तर:

1. आने

- परिभाषा: आना भारत की पुरानी मुद्रा की एक इकाई थी, जो रुपये का भाग होती थी।

- मान: 1 रुपये में 16 आने होते थे।

- और छोटे भाग: 1 आना = 4 पैसे (उस समय के पैसे, न कि आज के 1 रुपये के 100 पैसे वाले प्रणाली में)।

- उपयोग: 1957 से पहले, भारत में रुपये को आने और पैसों में विभाजित किया जाता था। 1957 में दशमलव प्रणाली लागू होने के बाद आना चलन से बाहर हो गया।

- उदाहरण: “यह कपड़ा साढ़े नौ आने गज बिक रहा है” का अर्थ है कि प्रति गज कपड़े की कीमत 9.5 आने है।

2. गज

- परिभाषा: गज लंबाई नापने की पारंपरिक इकाई है, जो गज (yard) के बराबर है।

- मान: 1 गज = 3 फीट = 36 इंच = लगभग 0.9144 मीटर।

- उपयोग: कपड़े, ज़मीन, रस्सी आदि की लंबाई नापने में प्रयुक्त होता था और आज भी कई स्थानों पर, खासकर कपड़ा बाज़ार में, बोला जाता है।

- उदाहरण: “छह गज मलमल” का अर्थ है 6 गज लंबा मलमल का कपड़ा।

3. तार

- परिभाषा: तार एक त्वरित संदेश सेवा थी, जिसे टेलीग्राफ प्रणाली के माध्यम से भेजा जाता था।

- प्रणाली: इसमें संदेश को विद्युत संकेतों (डॉट और डैश) में बदला जाता था और तारघर (Telegraph Office) से भेजा जाता था।

- उपयोग: आपात सूचना, महत्वपूर्ण समाचार, बुलावे या बधाई संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था।

- विशेषता: डाक पत्र की तुलना में यह बहुत तेज़ था, पर शुल्क अधिक लगता था।

- इतिहास: भारत में टेलीग्राफ सेवा 1850 के दशक में शुरू हुई और 15 जुलाई 2013 को भारतीय डाक विभाग ने इसे बंद कर दिया।

- उदाहरण: “क्या मेरा तार नहीं मिला?” — यानी भेजा गया टेलीग्राम प्राप्त नहीं हुआ।

Leave a Reply